前言

尽管“自然资本”这一概念是在近代经济学和生态学的发展中才正式提出的,但人类对自然资本的管理实践却可以追溯到几万年前的远古时代。早期人类在与自然环境的互动中,逐渐积累了对自然资源的认识和管理经验,这为他们的生存和发展提供了基础。

首先,原始社会的人类为了满足基本的生存需求,开始有意识地管理自然资源。他们通过狩猎、采集和渔猎等活动获取食物,但也懂得避免对某一地区的过度开发。例如,他们会遵循季节性的迁徙模式,以使动植物资源有足够的时间恢复。这种对资源的可持续利用,体现了早期对自然资本的朴素管理。

其次,农业的出现标志着人类开始系统性地管理土地和水资源。古代文明,如两河流域的美索不达米亚、尼罗河流域的埃及和黄河流域的中国,都发展出了灌溉技术、轮作制度和土壤改良方法。这些实践不仅提高了土地的生产力,也体现了对自然资本的深刻理解和有效管理。

此外,许多古老的文化和宗教信仰中都包含着对自然的崇敬和保护。例如,某些原住民文化会将特定的森林、河流或山脉视为神圣之地,禁止砍伐或捕猎。这些传统在客观上起到了保护生态环境的作用,是对自然资本的另一种形式的管理。

传统的渔业和林业管理也体现了早期人类对自然资本的重视。通过制定捕捞季节、限制捕捞工具和设定保护区,人们试图维持资源的可再生性,保障长期的收益。

由此可以看到,虽然“自然资本”作为一个概念是现代社会的产物,但对自然资本的管理实践却贯穿了人类文明的发展史。早期人类通过经验和智慧,与自然建立了和谐共生的关系,这为我们当今的可持续发展提供了宝贵的启示。

以大禹治水、都江堰的建设以及对幼发拉底河的治理为例,这些古老的工程和实践不仅展现了人类对自然资源的利用,更反映了早期对自然资本的深刻理解和有效管理。

大禹治水的传说源于中国上古时期,据记载,大禹为了治理频繁的洪水,耗费了13年的时间,足迹遍布大江南北。他没有采用简单的堵截方法,而是选择疏导,将洪水引入河道和大海。这种策略不仅减轻了洪水对农田和居民的破坏,还改善了土地的肥力。大禹的治水实践体现了对水资源的综合管理,他认识到洪水既是威胁,也是资源,通过合理的疏导和分流,将水资源有效地分配和利用。这一过程展示了早期人类对自然规律的尊重和对自然资本的智慧管理。

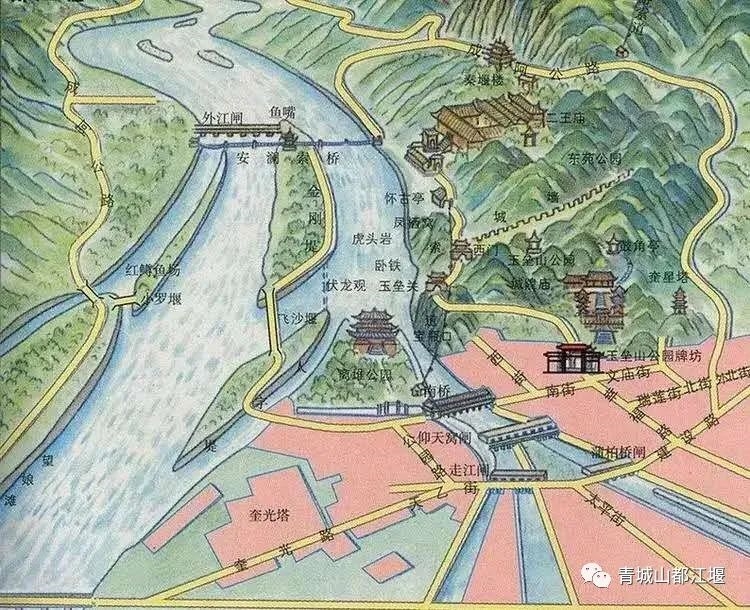

都江堰的建设则是另一个生动的例子。公元前256年,李冰父子在四川岷江上修建了这一宏伟的水利工程。都江堰由分水鱼嘴、飞沙堰和宝瓶口组成,其设计的独特之处在于不设大坝,而是利用水的自然流动规律,达到分洪、灌溉和航运的多重目的。这种方法避免了对河流生态的破坏,维护了水资源的可持续利用。都江堰的建成不仅提高了成都平原的农业生产力,还保护了周边的生态环境,其水土保持和防洪减灾等功能,体现了对自然资本的长期管理和投资。

在古代美索不达米亚,幼发拉底河的治理同样展示了早期对自然资本的管理。这里的居民早在公元前4000年就开始了对河流的治理和利用。他们修建了复杂的灌溉渠系,将河水引入农田,大大提高了农业产量,支持了城市的兴起和文明的发展。此外,他们还学会了管理季节性的洪水,通过堤坝和渠道控制水流,防止洪灾。这种实践不仅保护了农田,也利用了洪水带来的肥沃沉积物,增强了土地的生产力。值得注意的是,像汉谟拉比法典这样的古代法律中,还包含了关于水资源管理的条款,规定了用水权和灌溉义务,体现了对自然资本的制度化管理。

这些历史实例表明,人类早在数千年前就开始了对自然资本的管理。他们通过智慧和实践,利用自然资源来改善生活,同时也注重保护和可持续利用。这些古代的自然资本管理实践为我们提供了宝贵的经验和启示。他们强调与自然和谐共处,尊重自然规律,这与现代可持续发展的理念不谋而合。理解和学习这些历史经验,有助于我们更好地应对当前的环境挑战。在推进经济发展的同时,我们应当注重对自然资本的保护和合理利用,实现人与自然的共生共荣。

大禹治水、都江堰的建设以及对幼发拉底河的治理,都是人类早期自然资本管理的生动例证。这些实践不仅推动了当时社会的进步,也为后世留下了宝贵的智慧财富,充分证明了尽管“自然资本”作为概念是现代的产物,但其管理实践却贯穿了人类文明的发展史。

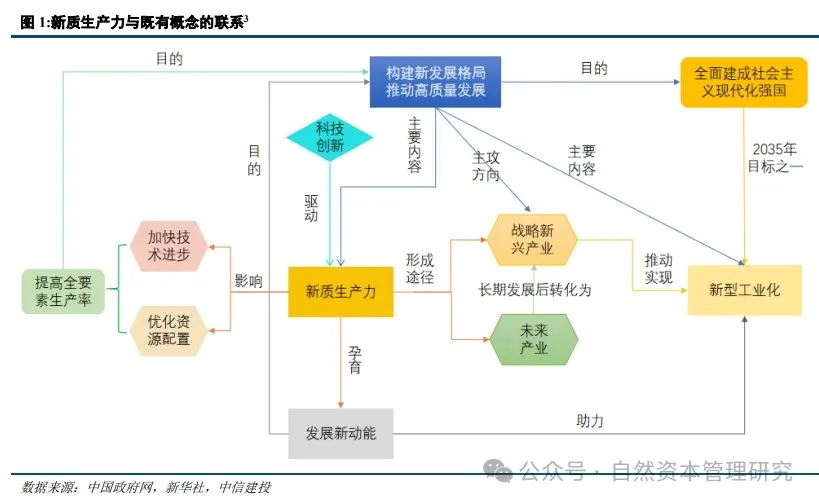

当代中国在引领生态文明建设方面取得了显著的理论创新和实践成果。生态文明作为一种新的文明形态,已成为中国国家发展战略的重要组成部分。中国不仅在国内积极推进生态文明建设,而且在国际上倡导绿色发展理念,为全球可持续发展贡献了中国智慧和中国方案。

首先,从理论层面来看,生态文明理念在中国的发展经历了从提出到深化的过程。早在2007年,中共十七大首次提出“生态文明”的概念,强调要建设资源节约型、环境友好型社会。此后,生态文明理念不断丰富和完善。2012年,十八大将生态文明建设纳入中国特色社会主义事业“五位一体”总体布局,与经济建设、政治建设、文化建设、社会建设并列。习近平总书记多次强调“绿水青山就是金山银山”,这一科学论断深刻揭示了经济发展与生态保护的辩证关系,成为指导中国生态文明建设的重要理论依据。

其次,在政策层面,中国出台了一系列法律法规和政策文件,构建了完善的生态文明制度体系。2015年,《生态文明体制改革总体方案》发布,明确了生态文明体制改革的总体目标和主要任务。此后,《环境保护法》《水污染防治法》《土壤污染防治法》等法律相继修订或出台,为生态环境保护提供了法律保障。与此同时,中国还建立了生态环境损害赔偿制度、生态红线制度、绿色发展评价考核制度等,强化了生态文明建设的制度约束。

再次,在实践层面,中国积极推进绿色发展,取得了显著的环境改善和经济转型成果。首先是能源结构的优化。中国大力发展可再生能源,成为全球最大的可再生能源生产国和消费国。风能、太阳能、生物质能等清洁能源的装机容量和发电量持续增长。其次是污染治理的深入推进。中国实施了“大气十条”“水十条”“土十条”等污染防治行动计划,空气质量、水环境质量和土壤环境质量都有所改善。再次是生态修复和保护的加强。中国推进了大规模的国土绿化行动,实施了天然林保护、退耕还林还草等生态工程,森林覆盖率不断提高,生态系统功能逐步恢复。

此外,中国在生态文明建设中注重创新驱动和科技支撑。通过推动绿色技术创新和产业升级,培育了新兴的绿色产业。新能源汽车、绿色建筑、节能环保装备等领域发展迅速,为经济增长注入了新的动力。同时,中国还积极探索智慧环保、数字生态等新模式,提高了生态环境治理的效率和水平。

在国际合作方面,中国积极参与全球环境治理,倡导建立公平合理、合作共赢的全球环境治理体系。中国提出了“一带一路”绿色发展倡议,推动绿色基础设施建设、绿色能源合作和绿色金融发展。中国还积极参与应对气候变化的国际合作,承诺实现二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。这些举措体现了中国作为负责任大国的担当,为全球生态文明建设贡献了力量。

然而,中国的生态文明建设也面临着挑战。一方面,经济发展与资源环境的矛盾仍然突出,部分地区的环境污染和生态破坏问题尚未根本解决。另一方面,生态文明理念尚需深入人心,全社会的绿色生活方式和消费模式尚未完全形成。因此,中国在未来的生态文明建设中,需要进一步深化改革,完善制度,强化科技支撑,提升全民生态意识。

总之,当代中国在引领生态文明建设方面取得了重要的理论创新和实践成果。通过将生态文明建设纳入国家发展战略,构建完善的制度体系,推进绿色发展和生态修复,中国为全球可持续发展树立了榜样。未来,中国将继续坚持生态优先、绿色发展,努力实现人与自然的和谐共生,为建设美丽中国和美丽世界作出新的更大贡献。

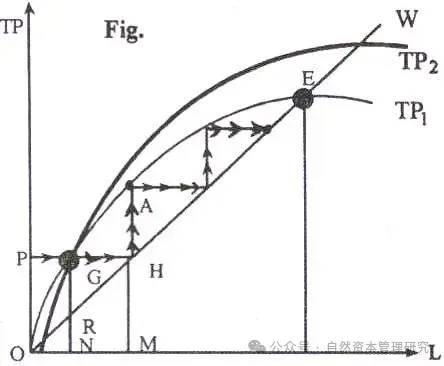

人类文明的发展史可以从多个角度来解读,而提高管理自然资本的技术无疑是其中一个极为重要的维度。这一进程贯穿了人类文明的整个演化历程,从最早的狩猎采集社会到当今的高科技时代,人类始终在探索和改进利用自然资源的方法和手段。这种对自然资本管理技术的不断提升,不仅推动了社会生产力的发展,也深刻影响了人类社会的结构和文化。

在早期,人类依靠简单的工具和原始的技巧来获取食物和资源。石器的打制、火的使用,以及简单的渔猎和采集方法,都是最初的人类技术。这些技术的出现和改进,使得人类能够更有效地利用自然资源,逐渐从被动的适应环境转向主动的改造环境。

随着农业革命的到来,人类开始定居,驯化动植物,发展出耕作、灌溉等农业技术。这些技术的进步大大提高了粮食产量,支持了人口的增长和社会的复杂化。农耕技术的改进,如轮作、休耕、施肥等,不仅提高了土地的生产力,也反映了人类对自然规律的深入理解。

进入工业革命时期,蒸汽机的发明和机械化生产的普及,使得人类对自然资本的利用进入了一个全新的阶段。大规模的资源开采、能源的高效利用,以及交通和通信技术的飞速发展,极大地提升了社会生产力。然而,这一时期对自然资本的过度开采和利用,也带来了环境污染和生态破坏的问题。

在当代,高科技的发展为管理自然资本提供了更为先进的手段。信息技术、生物技术、新能源技术等领域的突破,使得我们能够更加精准地监测和利用自然资源。例如,通过遥感技术和地理信息系统,我们可以实时监测森林覆盖率、海洋生物资源等;通过基因工程,可以培育出高产、抗病的农作物;通过新能源技术的应用,减少了对化石燃料的依赖,降低了环境污染。

然而,尽管技术在管理自然资本中发挥了巨大的作用,人类对自然的认知仍然存在局限性。自然系统的复杂性和多样性,使得我们在利用技术改造自然的过程中,常常会忽视一些潜在的风险和后果。例如,化学农药和化肥的广泛使用,虽然短期内提高了农业产量,但长期来看却导致了土壤退化、水体污染和生物多样性的减少。工业废气和废水的排放,造成了大气和水体的严重污染,影响了人类的健康和生存环境。

这种对自然认知的局限性,要求我们在管理自然资本的过程中,不仅需要技术,更需要艺术。这里的“艺术”并非狭义的艺术创作,而是指一种理念和价值观,以及处理复杂问题的思维方式。例如,如何看待人与动物的关系,如何实现人与自然的共生,这些问题超出了纯粹技术的范畴,需要通过艺术的思维来理解和解决。

艺术思维强调整体性、创造性和情感共鸣,能够帮助我们更全面地认识自然,理解人与自然的关系。它提醒我们,不能仅仅将自然视为资源和工具,而应当尊重自然的内在价值,承认自然万物的生命权和存在价值。这样的价值观促使我们在利用自然资源时,更加谨慎和负责任,追求可持续的发展模式。

例如,许多原住民文化中,都有着对自然的崇敬和敬畏之心。他们相信自然万物都有灵性,人与自然是一个相互依存的整体。这种理念使得他们在狩猎、采集和耕作时,都会遵循自然的节律,避免过度开采和浪费。这是一种基于艺术思维的自然资本管理方式,体现了人与自然的和谐共处。

在现代社会,生态伦理学的兴起,也是对艺术在自然资本管理中作用的体现。生态伦理学主张,人类应当对自然环境和其他生物承担道德责任,而不仅仅是为了自身的利益。这样的理念促使我们反思传统的发展模式,倡导绿色经济、循环经济等新型经济模式,追求经济效益和生态效益的双赢。

此外,艺术还通过审美体验,增强人们对自然的感知和认同。文学、音乐、绘画等艺术形式,可以激发人们对自然的热爱和保护意识。例如,自然文学作品描绘了优美的自然风光和生动的野生动物形象,引发读者对自然的向往和珍惜之情。环境艺术通过对自然元素的巧妙运用,创造出令人叹为观止的艺术作品,唤起公众对环境保护的关注。

在应对复杂的环境问题时,艺术思维的创造性和灵活性也发挥着重要作用。面对全球气候变化、生物多样性丧失等严峻挑战,我们需要超越传统的技术手段,寻找创新的解决方案。例如,生态城市的规划设计,融合了生态学、建筑学、社会学等多学科的知识,强调自然环境和人类居住环境的协调统一。这样的实践体现了技术与艺术的融合,为可持续发展提供了新的路径。

总之,提高管理自然资本的技术是人类文明发展的重要推动力,但仅有技术是不够的。由于我们对自然的认知存在局限性,在管理自然资本的过程中,需要艺术的理念和价值观来引导和补充。艺术思维帮助我们从更宏观、更人性的角度看待自然,理解人与自然的深层关系,从而制定更加科学、合理的资源管理策略。

未来,我们需要在教育、文化、政策等各个方面,促进技术与艺术的结合。在教育方面,应当培养学生的科学素养和人文素养,鼓励他们既掌握先进的技术,又具有生态意识和社会责任感。在文化方面,支持环境艺术、生态文学等领域的发展,利用艺术的力量传播生态文明理念。在政策方面,制定和实施有利于可持续发展的法律法规,鼓励创新和实践,为技术和艺术的融合提供制度保障。

只有这样,我们才能真正实现对自然资本的有效管理,推动人类文明向更加和谐、可持续的方向发展。这不仅关系到当代人类的福祉,也影响着子孙后代的生存和发展,是一项需要全人类共同努力的崇高事业。

- 张家林,2024年10月1日

第一章 认识与管理地球的脆弱平衡

1. 自然的脆弱性:我们的蓝色家园正在改变

1.1 从太空看地球:变色的蓝色星球

我们时常仰望星空,感叹宇宙的浩瀚无垠,却往往忽略了脚下的这颗蓝色星球——地球,同样充满了未解之谜和无尽的奇观。当我们透过宇航员的视角,从太空俯瞰地球,这颗星球以其独特的蓝色在茫茫宇宙中熠熠生辉。蔚蓝的海洋覆盖了地球表面的71%,与翠绿的大陆、洁白的云层相互映衬,构成了一幅令人叹为观止的自然画卷。然而,这幅美丽的画卷正在悄然改变。自工业革命以来,人类对自然资源的开发和利用达到了前所未有的规模。我们在享受科技进步带来的便利的同时,也在无意间改变着地球的面貌。化石燃料的广泛使用、大规模的森林砍伐、工业排放的增加,正在使我们的蓝色家园逐渐"变色"。

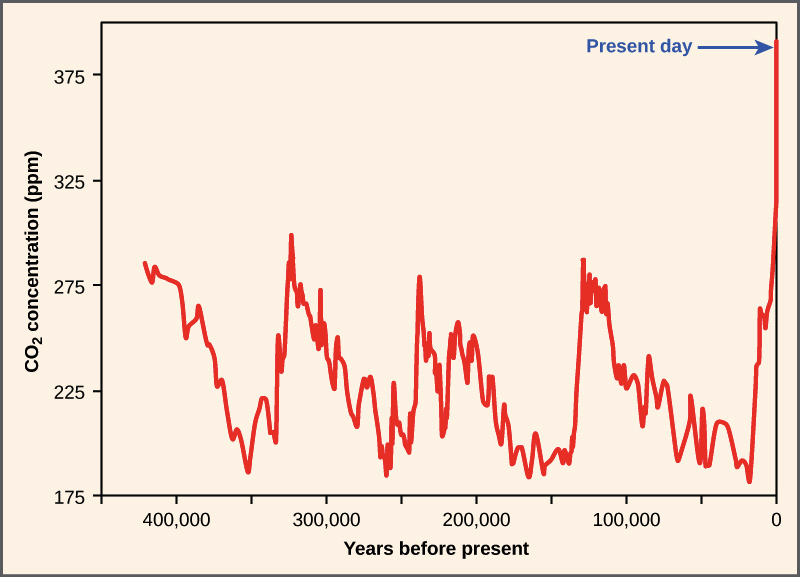

大气中的二氧化碳浓度从工业革命前的约280 ppm(百万分之一)上升到了如今的超过415 ppm,这一数值不仅是过去80万年中的最高水平,而且还在以每年约2 ppm的速度增长。二氧化碳作为主要的温室气体,其浓度的增加导致了全球平均气温的上升,触发了一系列的气候变化效应。全球气温的上升对极地地区产生了直接的影响,北极的冰盖面积在过去的40年中减少了超过40%,冰层厚度也大幅下降。科学家预测,如果这一趋势持续下去,北冰洋可能在本世纪中叶的夏季完全无冰。这不仅会对极地生态系统造成毁灭性打击,还会改变全球的气候模式,加剧极端天气事件的发生。

热带雨林,特别是亚马逊雨林,被誉为"地球之肺",每天吸收着大量的二氧化碳并释放出氧气。然而,据统计,亚马逊雨林每分钟就有相当于一个足球场大小的森林被砍伐。森林的消失不仅削弱了地球吸收二氧化碳的能力,还导致了大量的物种灭绝。科学家估计,每年约有2.7万种物种因为栖息地丧失而灭绝。海洋,这个占据地球表面大部分面积的蓝色区域,也在发生着深刻的变化。海洋吸收了人类排放的约30%的二氧化碳,这导致海水酸化程度提高了约26%。海洋酸化对珊瑚礁、贝类和某些浮游生物造成了严重影响,破坏了海洋食物链的基础。与此同时,海洋温度的上升导致珊瑚白化现象频发,曾经五彩斑斓的珊瑚礁正在逐渐消失。

沙漠化进程的加速使得地球的绿色版图正在缩小。根据联合国的数据,全球约有20%的土地正在遭受沙漠化的威胁,每年约有1200万公顷的土地因干旱和不合理的土地利用而退化。这相当于每年失去相当于一个希腊大小的土地面积。这不仅减少了可耕地面积,还对全球粮食安全和生物多样性构成了严重威胁。全球城市化进程的加速也在重塑地球的表面。如今,超过一半的人口居住在城市,预计到2050年,这一比例将增至68%。城市的扩张导致了大量的土地被开发,天然栖息地被破坏。城市产生的热岛效应使得局部气温升高,增加了能源消耗和热应激风险。光污染、噪音污染和空气污染等问题也对人类健康和生态环境造成了不利影响。

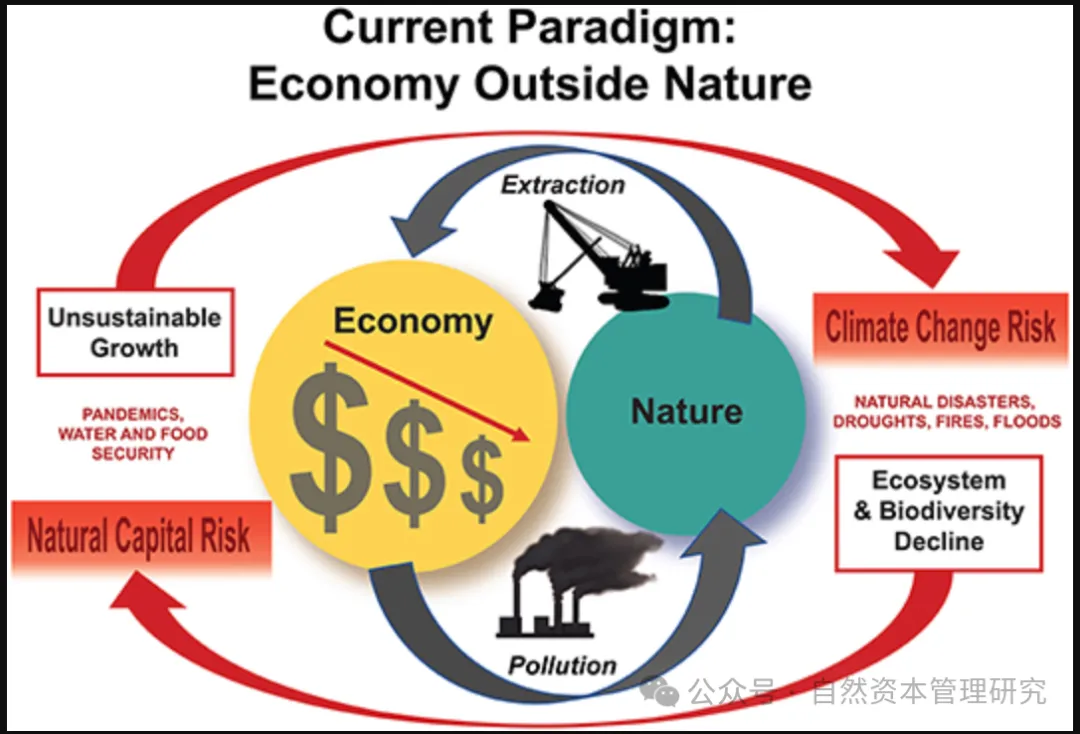

当我们将这些变化汇集在一起,可以清晰地看到,我们的蓝色家园正在经历着深刻的变革。这种变革不仅是颜色的变化,更是地球生态系统健康状况的直观反映。曾经蔚蓝的海洋正在被塑料垃圾和污染物所侵蚀,变得浑浊不堪;翠绿的森林正在被砍伐,土地裸露出褐色的泥土;白色的冰川和冰盖正在融化,露出了黑色的岩石和深色的海水。这些变化提醒着我们,人类活动正在以惊人的速度和规模影响着地球的自然系统。一个引人深思的问题再次浮现:人类赖以生存的资源是无穷无尽的吗?大自然真的能够承受我们对它的开发吗?如果我们继续按照目前的方式发展下去,地球将会变成什么样子?这些问题的答案,关系到人类的未来和地球的命运。

1.2 生态系统的警报:从热带雨林到北极冰盖

地球上的生态系统,如同一部复杂而精密的机器,各个部分相互联系、相互依存,共同维持着地球的生命支持系统。然而,这部机器正在发出警报,提醒我们它的运行正在出现问题。亚马逊雨林占全球热带雨林面积的一半以上,是全球生物多样性最丰富的地区之一。然而,近年来,雨林的砍伐和火灾频发,导致了大量森林的消失。根据巴西国家空间研究所的数据,2019年亚马逊地区的森林砍伐面积比前一年增长了30%,达到约9762平方公里。这不仅释放了大量的二氧化碳,加剧了全球变暖,还使得许多动植物失去了栖息地,物种灭绝的速度大大加快。

北极地区的冰盖被视为地球的"空调系统",其反射的太阳辐射有助于调节全球气候。然而,北极的气温上升速度是全球平均水平的两倍。自1979年以来,北极海冰的面积已经减少了约40%。冰川和永久冻土的融化,不仅导致海平面上升,还释放出大量的甲烷等温室气体,形成了一个危险的反馈循环。此外,冰盖的消失对北极生态系统中的动物,如北极熊、海豹、海象等,构成了生存威胁。珊瑚礁被称为"海洋的热带雨林",是数百万种海洋生物的家园。然而,全球变暖和海洋酸化正在导致大规模的珊瑚白化事件。澳大利亚的大堡礁在过去的五年中经历了三次严重的白化事件,珊瑚覆盖率显著下降。据估计,如果全球温度上升超过2摄氏度,99%的珊瑚礁将面临灭绝的风险。这不仅影响了海洋生物的多样性,也对依赖珊瑚礁的沿海社区的生计产生了影响。

湿地被誉为"地球之肾",在水质净化、洪水调节和生物多样性保护方面发挥着重要作用。然而,据《拉姆萨尔湿地公约》组织的数据,全球湿地面积在过去的一个世纪中减少了约64%-71%。湿地的消失导致了水鸟和其他湿地生物的数量急剧下降,也增加了洪水和干旱的风险。生物多样性的丧失正在加速。据《生物多样性和生态系统服务政府间科学政策平台》(IPBES)发布的报告,全球有约100万种物种面临灭绝的威胁。这是人类历史上规模最大的物种灭绝事件之一。主要原因包括栖息地破坏、过度捕猎、污染和外来物种入侵等。

生态系统为人类提供了包括食物、水、药材、气候调节、文化价值等在内的多种服务。然而,生态系统的退化导致了这些服务的衰退。例如,森林的消失削弱了碳汇功能,加剧了温室效应;湿地的减少降低了水质净化能力,增加了水污染的风险;土壤退化影响了农业生产力,威胁粮食安全。这些生态系统的警报,说明了自然环境正在经历前所未有的压力。人类活动的加剧,如过度开发、污染排放、栖息地破坏等,正在超过自然系统的承载能力。如果不采取有效的措施,这些生态系统可能会发生不可逆转的崩溃,进而影响全球的生态平衡和人类的生存基础。

1.3 人类活动的影响:我们真的了解自己的力量吗?

在人类历史的大部分时间里,我们都是在适应自然、依赖自然。我们的祖先通过狩猎、采集、农业等方式获取生存所需,尊重自然的规律。然而,随着科技的进步和人口的增长,人类对自然的影响力达到了前所未有的高度。我们从适应者变成了改变者,甚至是破坏者。工业革命开启了人类大规模利用自然资源的时代。蒸汽机、电力、内燃机等技术的发明和应用,使得人类的生产力大幅提升。然而,这也导致了对化石燃料的依赖,带来了大量的温室气体排放。工业生产过程中的废气、废水、废渣等污染物,对空气、水体和土壤造成了严重的污染。

现代农业通过机械化、化学化和生物技术的应用,大幅提高了粮食产量,满足了不断增长的人口需求。然而,过度使用化肥和农药导致了土壤退化和水体富营养化。单一作物的种植方式降低了生物多样性,增加了病虫害的风险。农业用地的扩张也导致了森林和草原的破坏。城市化进程的加速,为人们提供了更多的就业机会和更好的生活条件。然而,城市的建设和扩张占用了大量的土地资源,造成了天然栖息地的破坏。城市产生的大量废弃物和污染物,如果处理不当,会对环境造成严重影响。交通拥堵、空气污染、噪音污染等问题也对居民的健康和生活质量构成了挑战。

全球化和市场经济的发展,促进了商品和服务的丰富性。然而,消费主义的盛行导致了资源的过度消耗和浪费。电子产品的更新换代加速,造成了电子垃圾的堆积;时尚产业的快速发展,产生了大量的纺织废弃物;食品浪费现象普遍,全球每年约有13亿吨食品被浪费,占总生产量的三分之一。面对这些问题,我们不得不反思:我们真的了解自己的力量吗?我们是否认识到自己的活动对自然环境的深远影响?在追求经济发展和物质财富的过程中,我们是否忽略了对自然的尊重和保护?

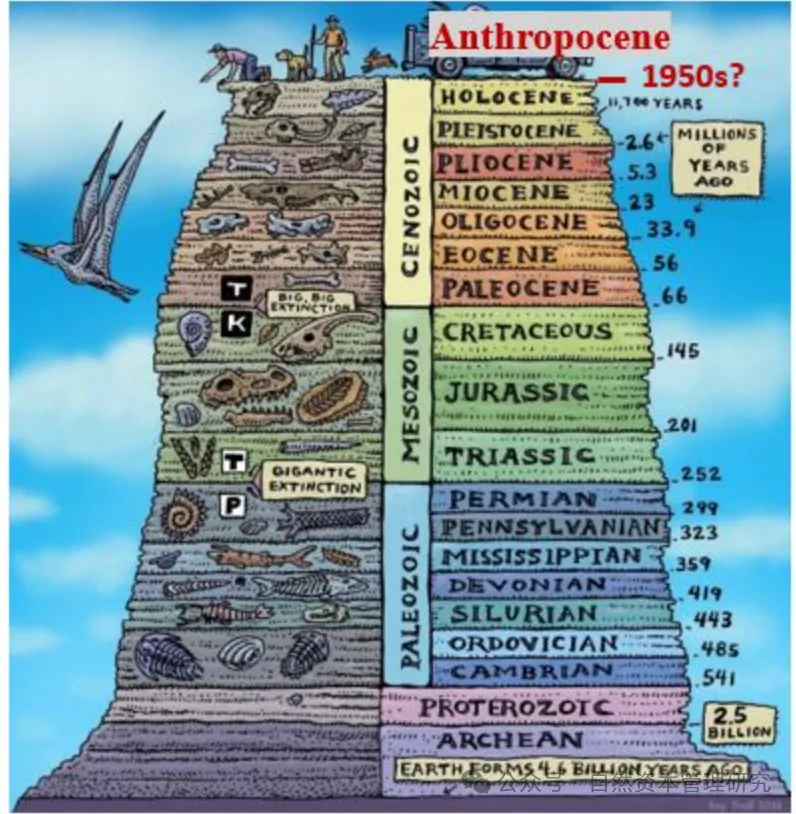

许多科学家和环境学者指出,人类已经进入了"人类世"(Anthropocene),一个由人类活动主导地质和生态变化的时代。在这个时代,人类有能力改变地球的面貌,但也有责任保护地球的健康。科学家们呼吁,需要立即采取行动,减缓气候变化,保护生物多样性,促进可持续发展。越来越多的人开始意识到环境问题的重要性。全球的环保组织和社会运动,如"周五为未来"(Fridays for Future)、"地球一小时"(Earth Hour)等,正在引发公众对气候变化和环境保护的关注。个人的环保行动,如减少塑料使用、节约能源、选择可持续产品,也在逐渐普及。

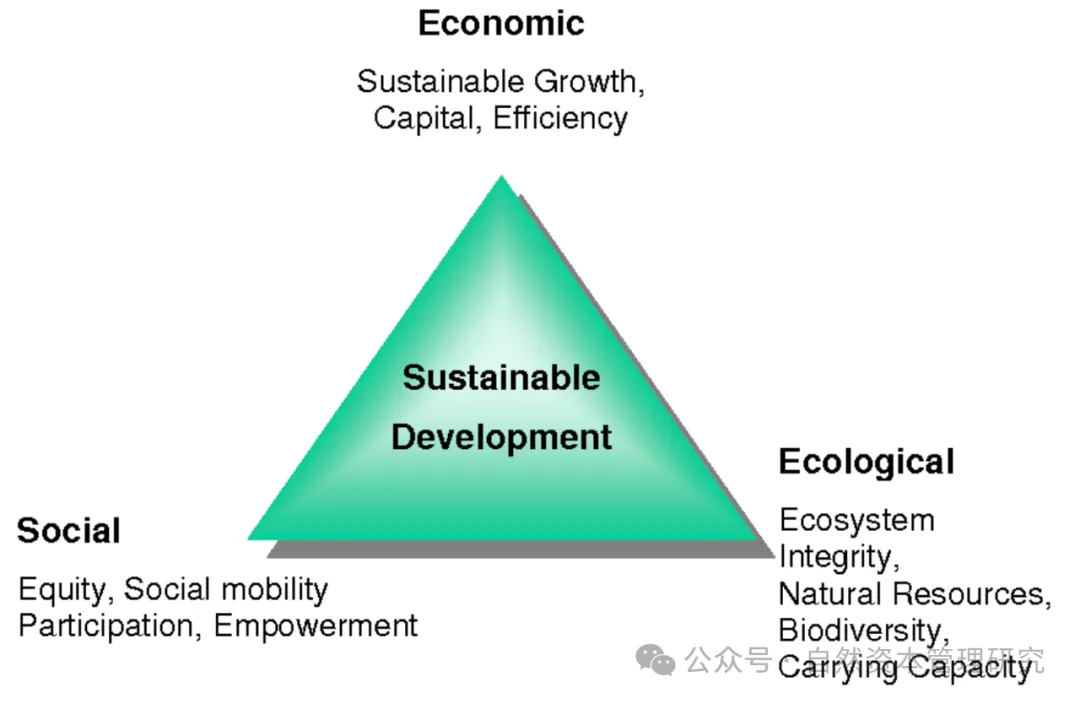

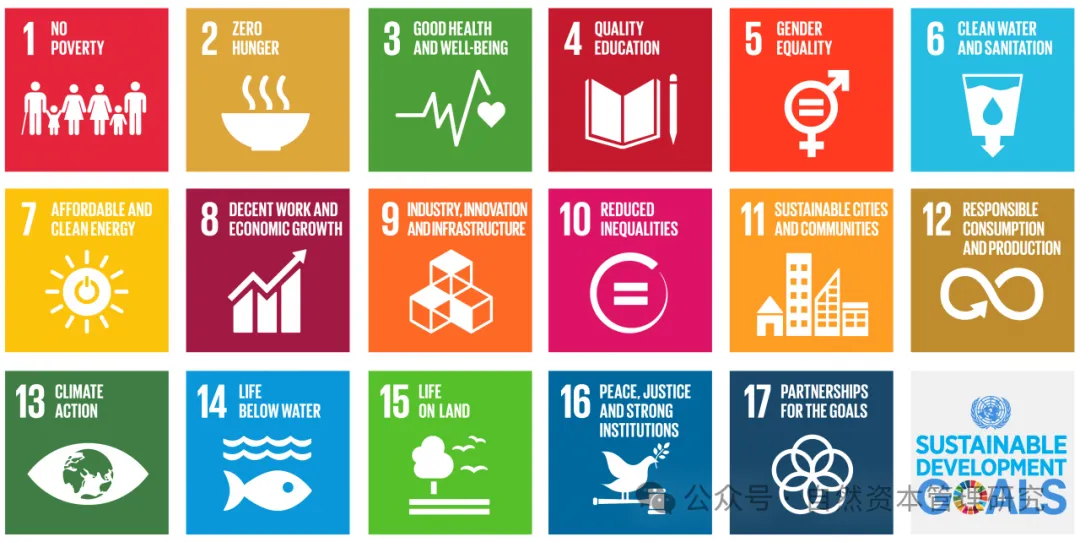

各国政府和国际组织也在采取措施,推动环境保护和可持续发展。2015年,全球通过了《巴黎协定》,致力于将全球温度升幅控制在2摄氏度以内,并努力限制在1.5摄氏度以内。联合国的《2030年可持续发展议程》提出了17个可持续发展目标,涵盖了消除贫困、保护地球、实现繁荣等方面。我们需要重新认识人与自然的关系。自然并不是无限的资源库,也不是可以随意倾倒废物的场所。相反,自然是一个复杂而脆弱的系统,我们的生存和繁荣高度依赖于它的稳定和健康。只有认识到这一点,我们才能采取负责任的行动,保护我们的家园。通过反思人类活动的影响,我们可以认识到自身的力量和责任。未来的道路充满挑战,但只要我们共同努力,采取积极的行动,就有可能扭转当前的趋势,实现人与自然的和谐共处。

2. 自然资本的概念:重新认识人与自然的关系

2.1 什么是自然资本:重新定义我们的财富

面对日益严峻的环境问题,我们不禁要问:大自然究竟是什么?它只是供我们无尽开采的资源库,还是一个拥有更深层价值的资本体系?为了回答这个问题,我们需要引入一个关键概念——自然资本。

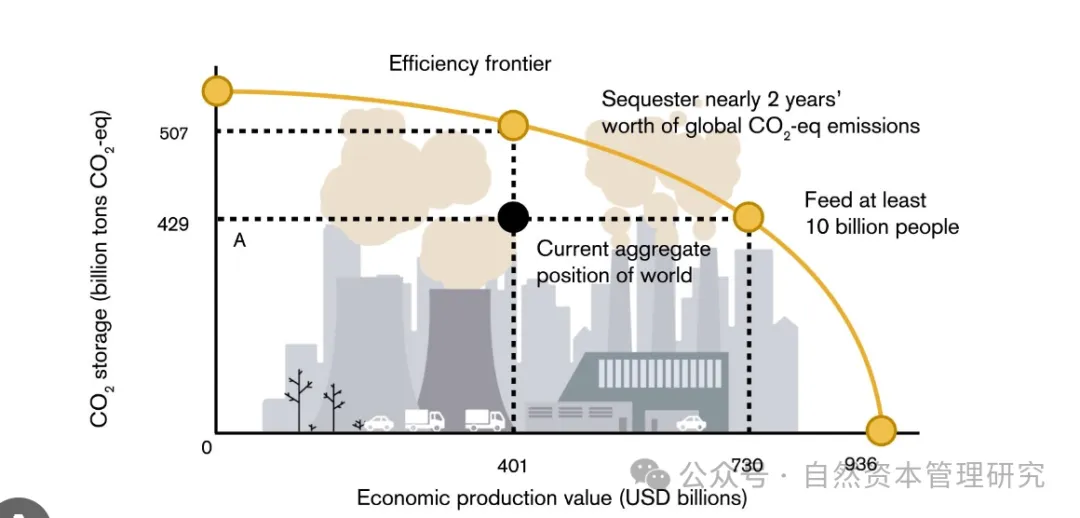

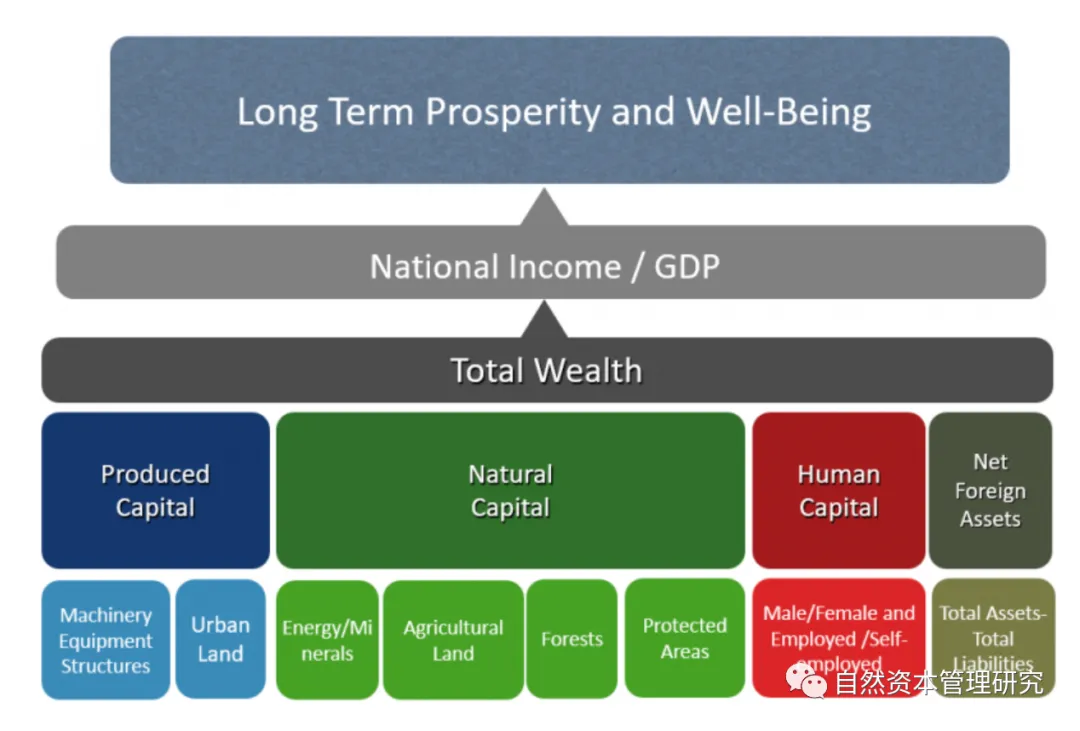

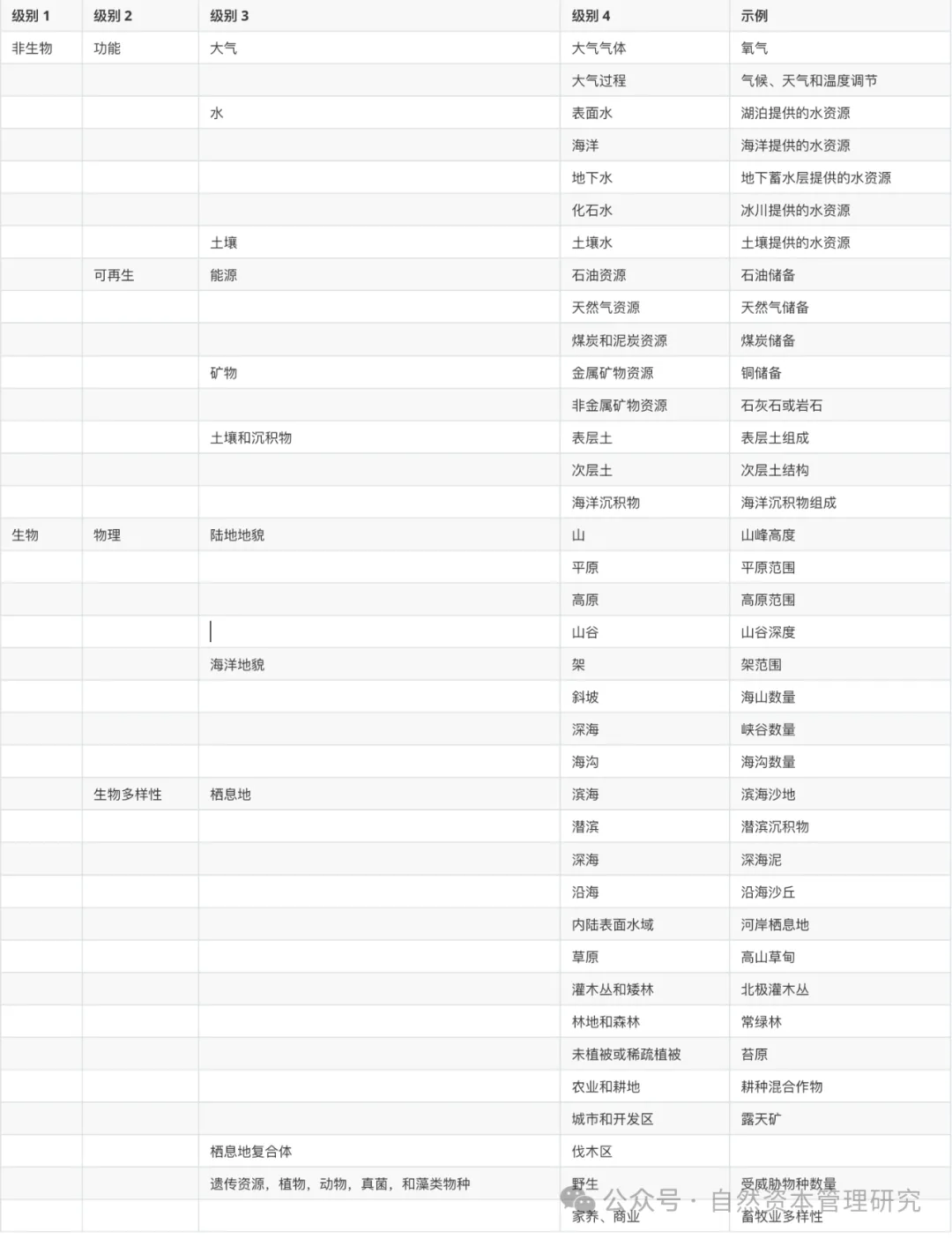

自然资本(Natural Capital)是指自然环境中的各种资源和过程,这些资源和过程对人类福祉具有重要价值。它包括森林、河流、土壤、大气、生物多样性等物理实体,以及它们提供的生态系统服务,如空气和水的净化、气候调节、土壤肥力、粉粮和授粉、生物多样性以及提供休闲和美学价值。自然资本的价值不仅体现在物质资源的供给上,还体现在维持生态平衡和提供生态服务的能力上。

这个概念将自然视为一种可以产生收益和福利的资本,类似于金融资本和人力资本。它强调了自然环境和生态系统对人类生存和发展的重要性,以及持续利用和保护自然资源的必要性。自然资本可以视为一个投资,需要可持续地管理和利用,以确保长远的人类福祉和地球的健康。

传统的财富观往往侧重于物质资产和金融资产,忽略了自然环境对经济和社会发展的基础作用。然而,没有健康的生态系统和丰富的自然资源,人类社会的生存和繁荣将无从谈起。自然资本的概念促使我们重新审视财富的构成,将自然环境纳入经济核算和决策中。

以森林为例,除了提供木材、纸浆、药材等物质资源外,它还具有碳汇功能,吸收二氧化碳、释放氧气,帮助缓解气候变化。森林还保护水源、防止水土流失、维持生物多样性,为无数物种提供栖息地。这些生态服务的价值往往被忽视,但一旦失去,其影响将是巨大的。

将自然视为资本,意味着我们需要对其进行投资、维护和管理,确保其能够持续产生收益。这也要求我们在经济活动中考虑自然资本的消耗和补充,将环境成本纳入经济决策中,避免短视的开发行为导致自然资本的枯竭。

自然资本具有一些独特的属性:

- 不可替代性:许多自然资本的功能是独一无二的,无法通过人造手段完全替代。

- 不可逆性:自然资本一旦被破坏,可能需要数十年、数百年甚至更长的时间才能恢复,甚至永远无法恢复。

- 公共性:自然资本的生态服务具有公共物品的特性,难以通过市场机制进行有效分配。

自然资本的概念并非由一个单独的个体首次提出。它是逐渐在20世纪末发展起来的,特别是在环境经济学和可持续性科学领域。E.F. Schumacher 在1973年出版的《小是美》中讨论了与自然资本相似的观念。Robert Costanza 和 Herman Daly 等学者在20世纪90年代对这一概念的发展做出了重要贡献。

对自然资本的研究不仅包括对其存量和流量的评估,还包括对其退化和损耗的监控,以及寻找提高其效率和恢复其功能的方法。通过理解和有效管理自然资本,我们不仅能够从中获得必需的资源和服务,还能确保后代也能享受到这些福利。这不仅是道德责任,也是维护人类自身利益的必要之举。

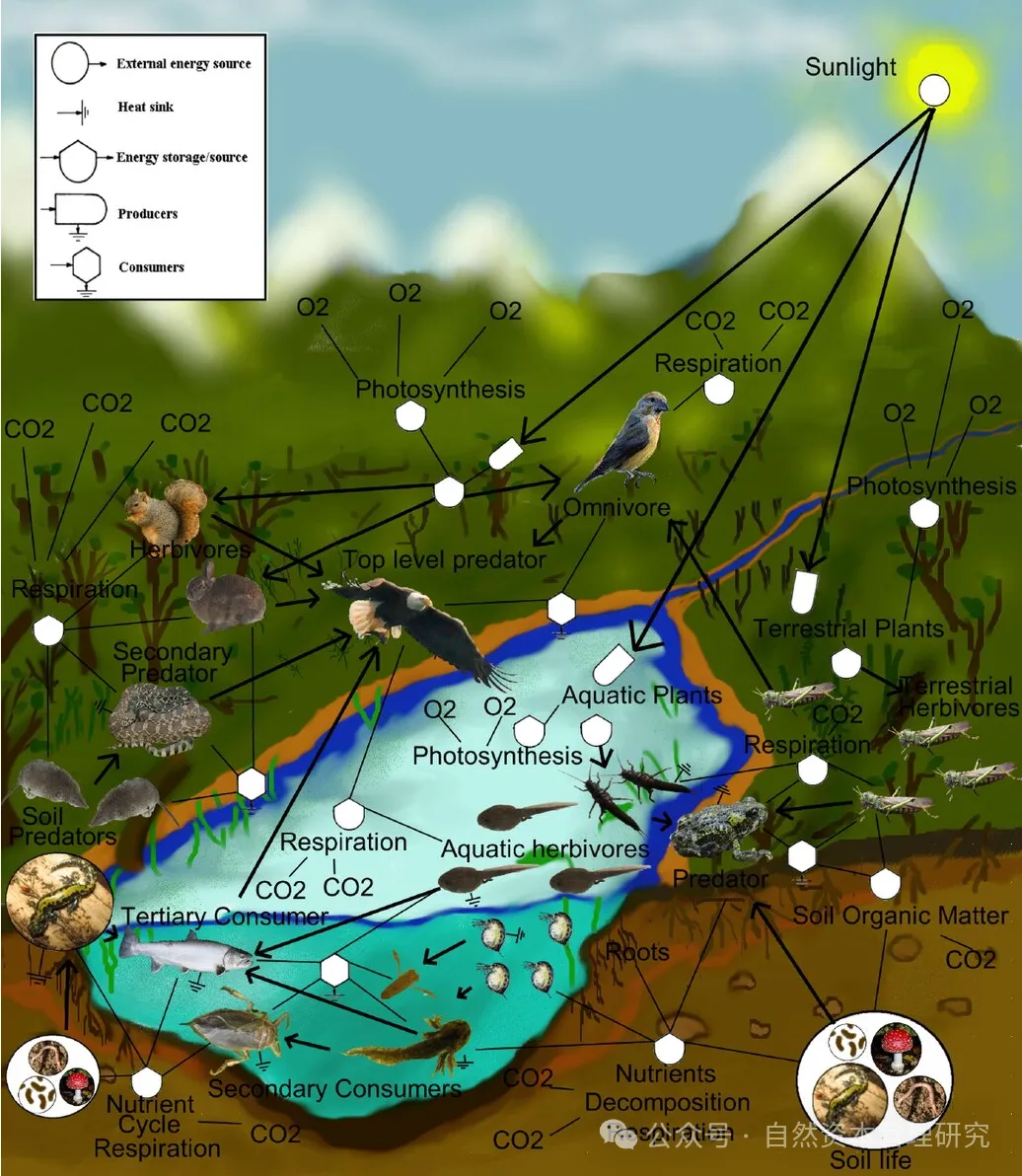

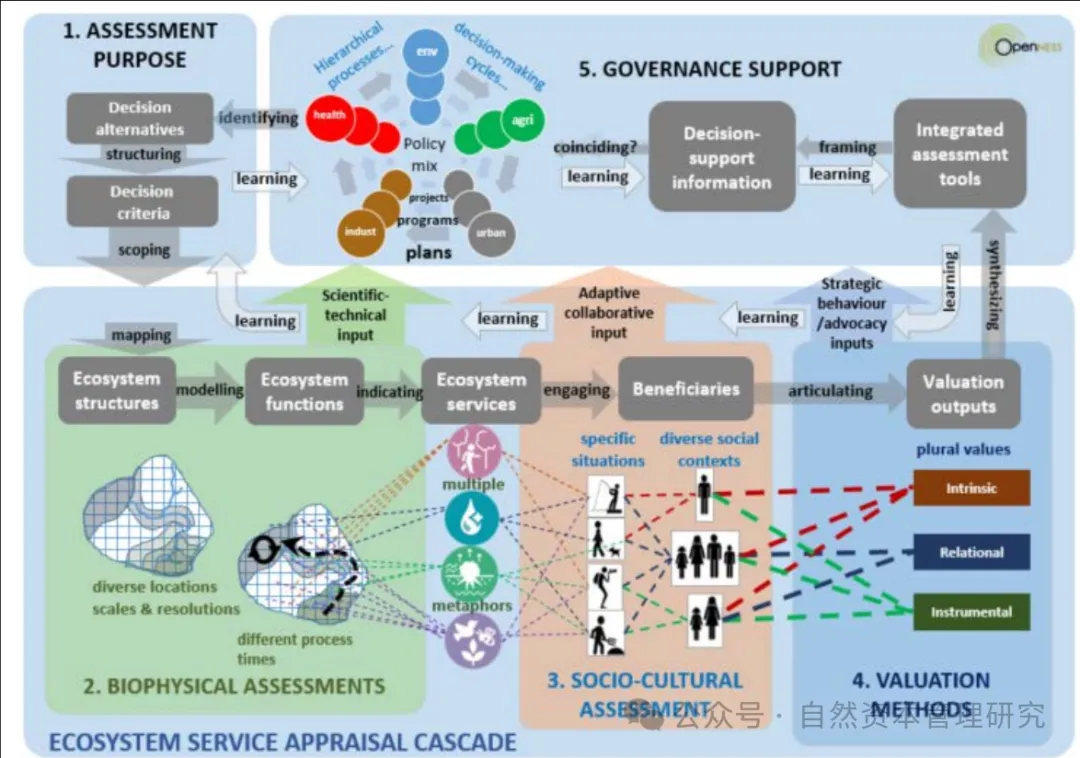

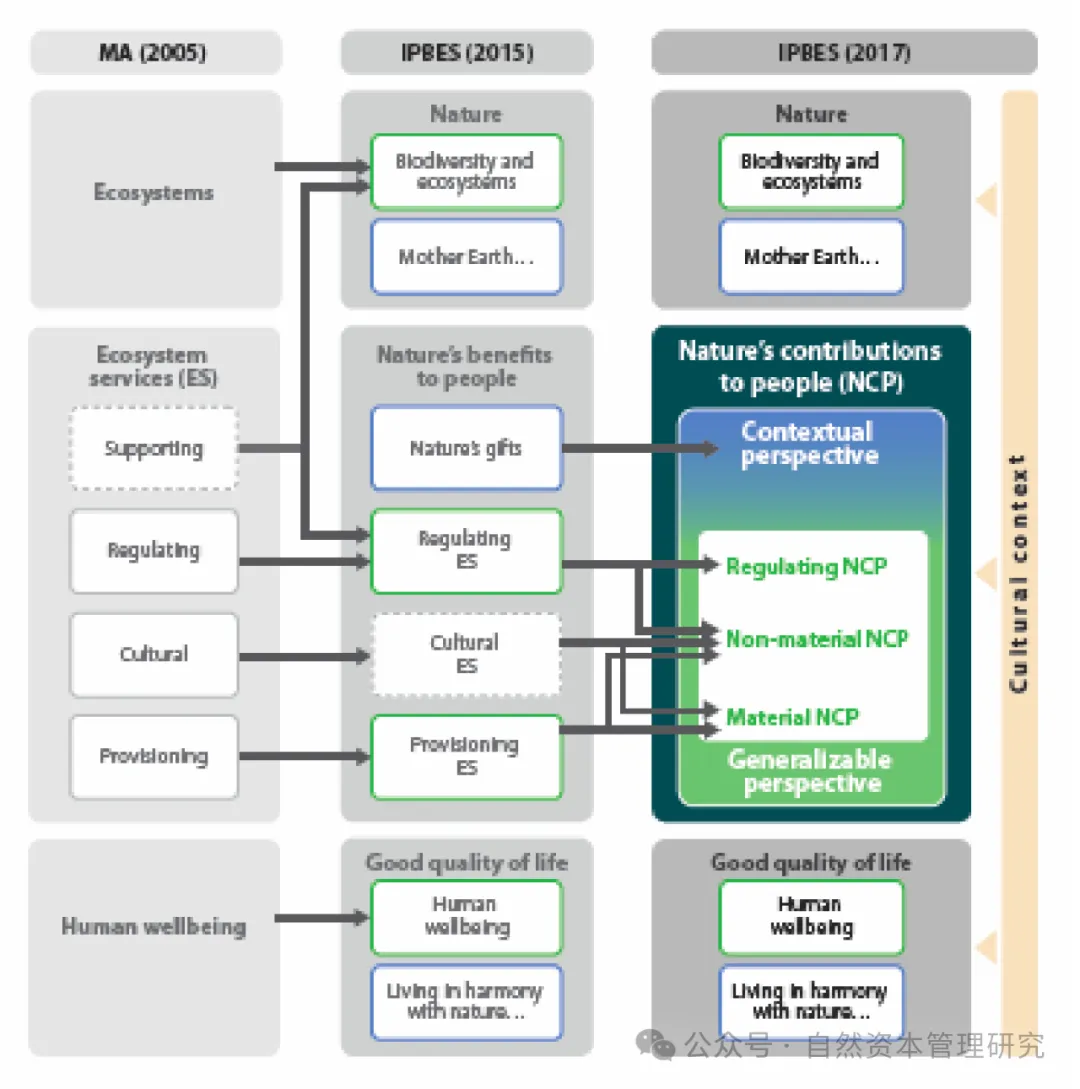

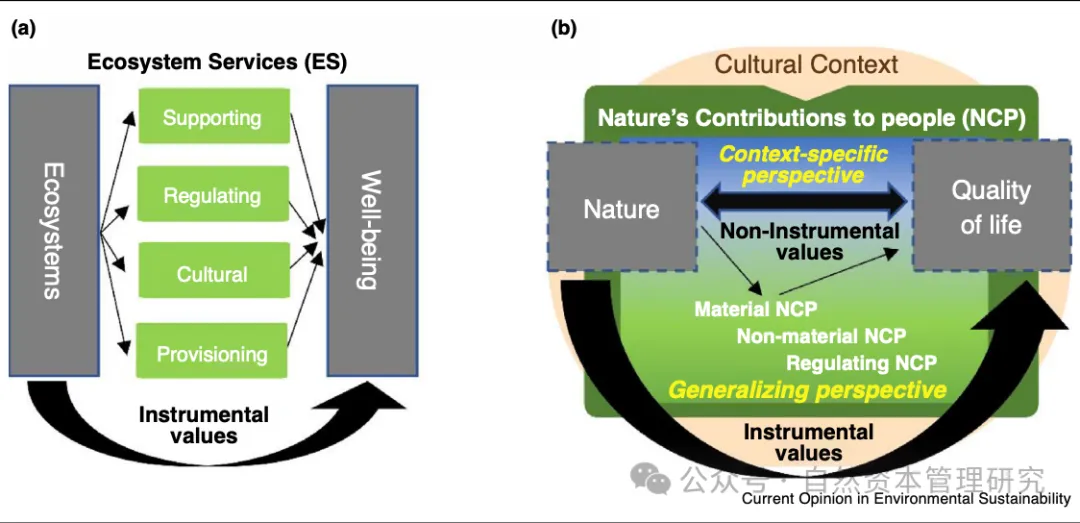

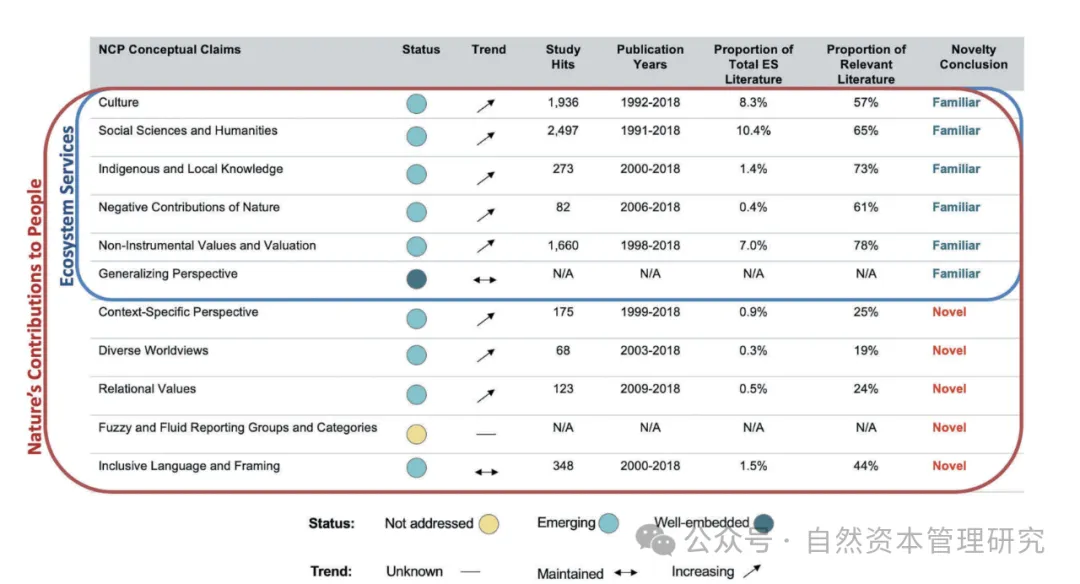

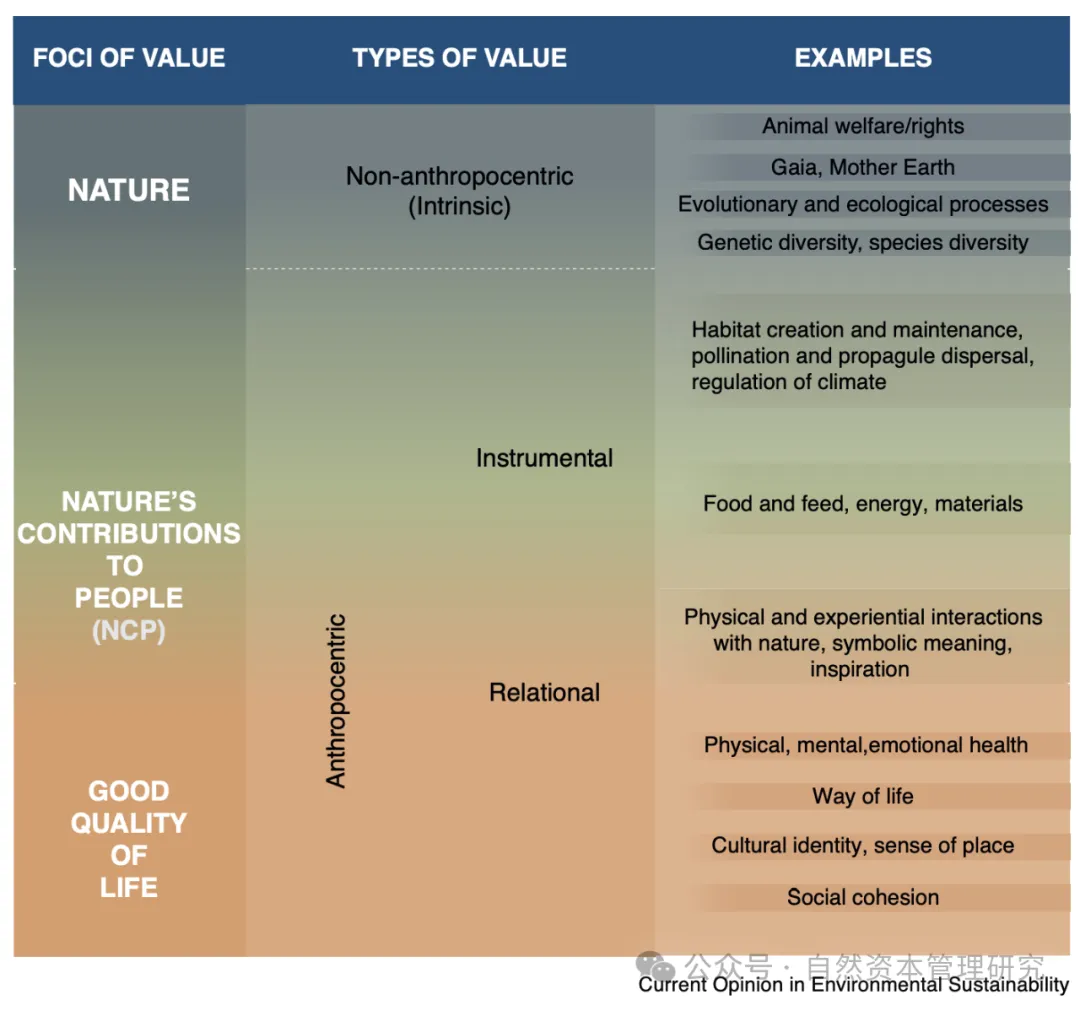

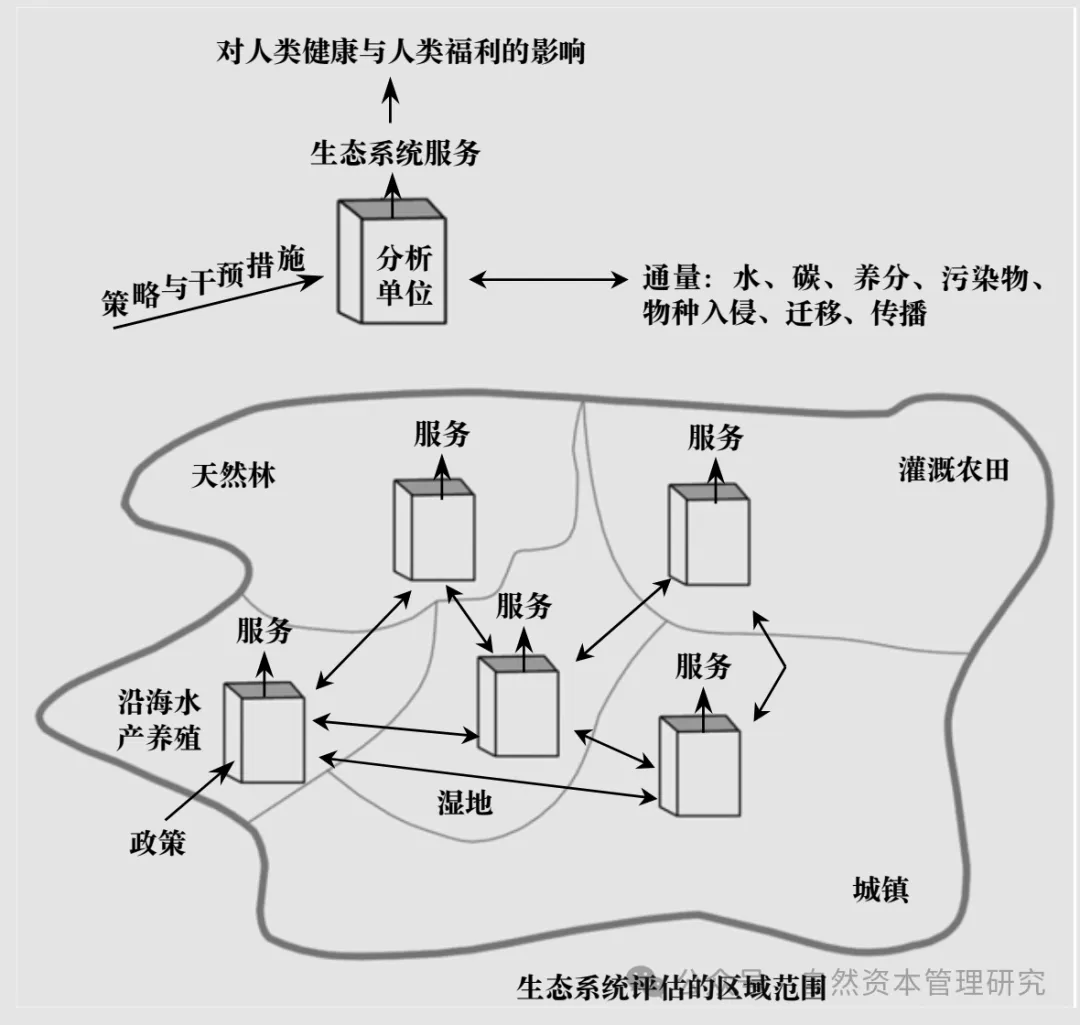

2.2 生态系统服务:大自然给人类的无私馈赠

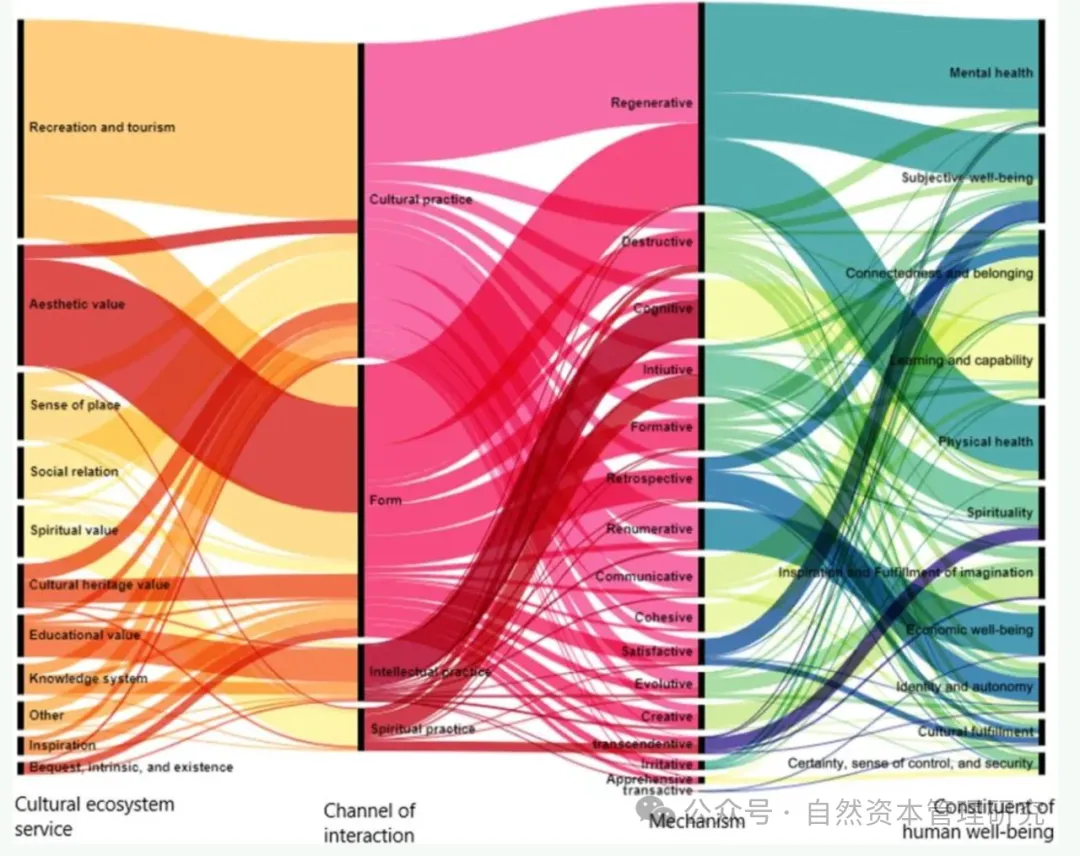

自然资本的价值,主要体现在生态系统所提供的各种服务上。这些服务是大自然通过其运行过程为人类社会提供的无形价值,被称为生态系统服务。它们是大自然给予我们的无私馈赠,涵盖了生存、发展和文化等各个方面。根据《千年生态系统评估》(Millennium Ecosystem Assessment),生态系统服务可分为四大类:供给服务、调节服务、文化服务和支持服务。

供给服务(Provisioning Services)直接为人类提供物质产品,如食物、水、木材、纤维和药用植物等。例如,渔业资源为人类提供了丰富的蛋白质,农业土地生产粮食和蔬菜。调节服务(Regulating Services)通过调节自然过程而提供服务,如气候调节、水质净化、洪水控制、病虫害防治和空气净化等。湿地过滤污染物,净化水质;森林吸收二氧化碳,调节气候,就是典型的例子。

文化服务(Cultural Services)为人类提供非物质福利,包括美学欣赏、精神体验、教育价值和娱乐等。自然景观吸引游客,促进旅游业发展;自然环境为艺术创作提供灵感,都属于这一类。支持服务(Supporting Services)则维持其他生态系统服务的基本过程,如土壤形成、光合作用、养分循环和生物多样性维持等。微生物分解有机物,促进土壤肥力;昆虫传粉维持植物繁殖,都是支持服务的例子。

虽然生态系统服务的价值难以用市场价格直接衡量,但它们对人类福祉和经济发展的贡献是巨大的。一些研究试图对这些服务进行经济估值,以提高人们对其重要性的认识。1997年,生态经济学家罗伯特·科斯塔扎(Robert Costanza)等人在《自然》杂志上发表了一项研究,估计全球生态系统服务的价值每年约为33万亿美元,远远超过当时全球GDP的总和。这一数字引起了全球对生态系统服务的关注。

当生态系统服务被破坏或丧失,其带来的成本往往是巨大的。例如,湿地的消失可能导致洪涝灾害频发,造成的经济损失可能远远超过湿地开发所带来的短期收益。森林砍伐导致的土壤侵蚀、气候变化和生物多样性损失,也会给社会带来长期的负面影响。

认识到生态系统服务的价值,有助于推动环境保护和可持续发展。政府、企业和个人都可以采取行动,保护和恢复生态系统服务。政府可以制定保护生态系统的法律法规,实施生态补偿机制,鼓励可持续的资源利用方式。企业应当评估自身活动对生态系统服务的影响,采取环保措施,减少生态足迹。公众则可以提高环境意识,倡导绿色消费,参与环境保护行动。

通过共同努力,我们可以保护大自然的无私馈赠,为子孙后代留下一片美丽而健康的地球。这不仅是对自然的尊重,也是对人类自身长远利益的维护。只有充分认识到生态系统服务的价值,我们才能真正实现可持续发展,确保人类社会的繁荣与地球生态系统的和谐共存。

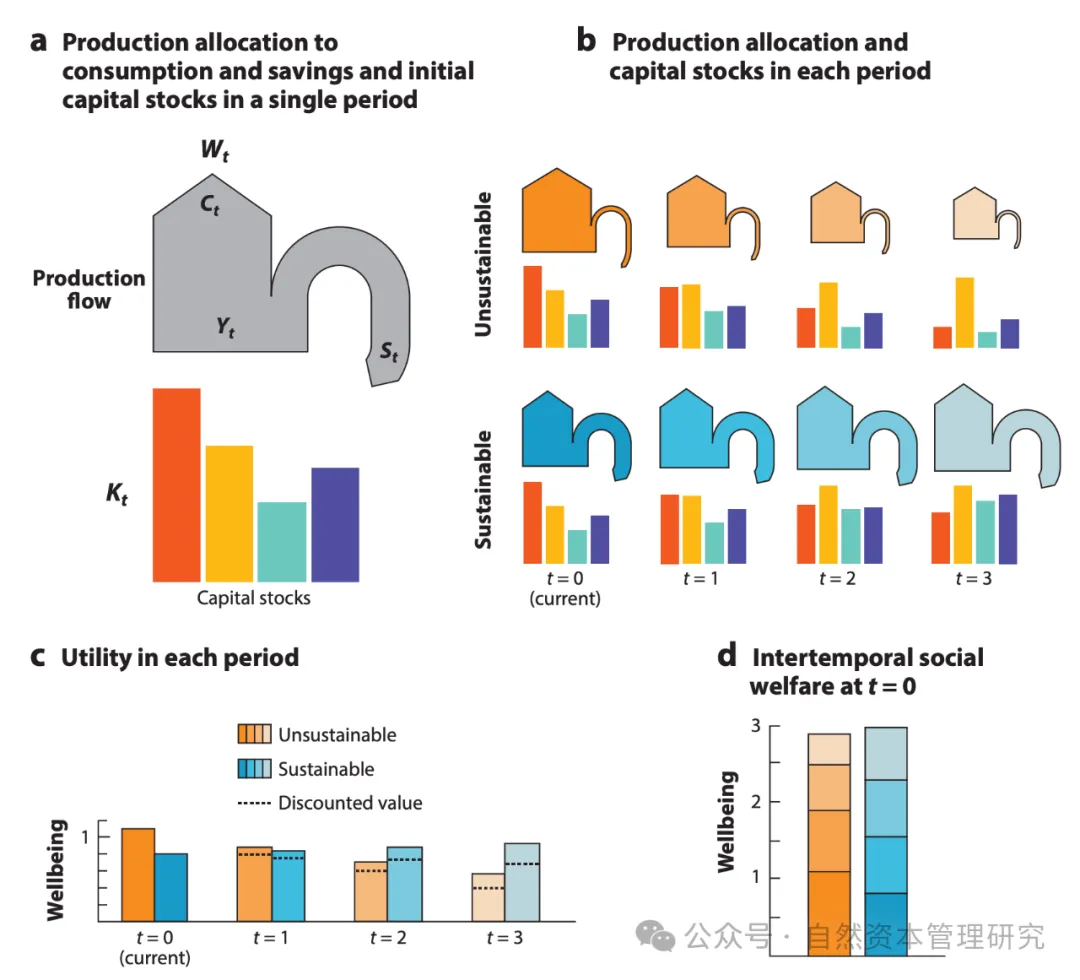

2.3 从资源到资本:经济学视角下的自然价值

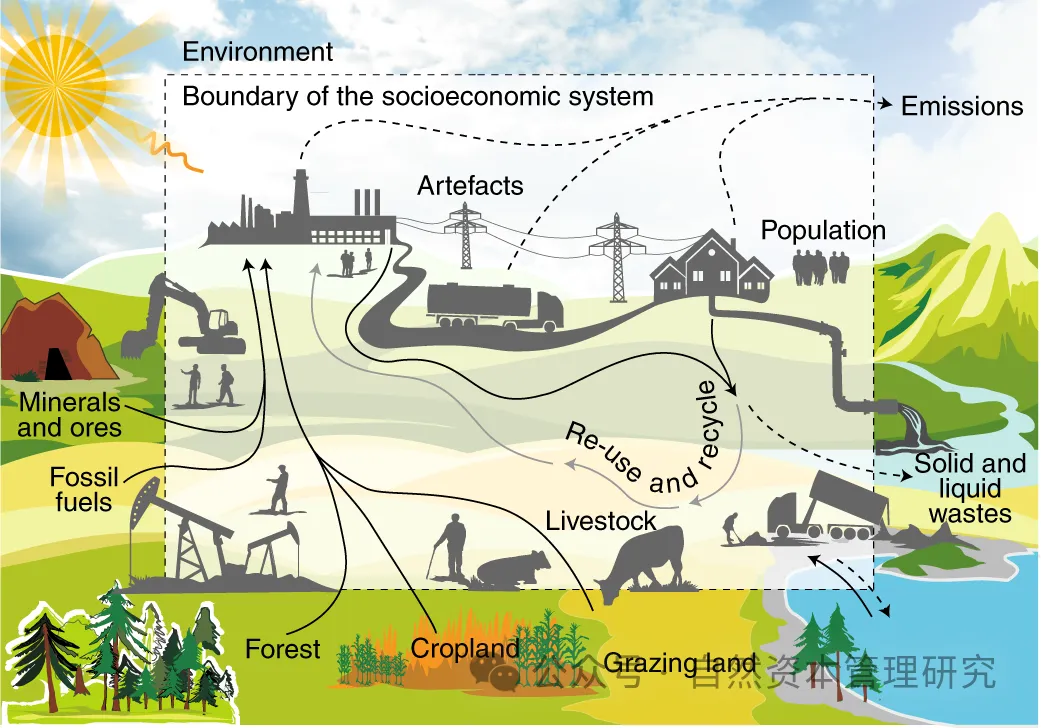

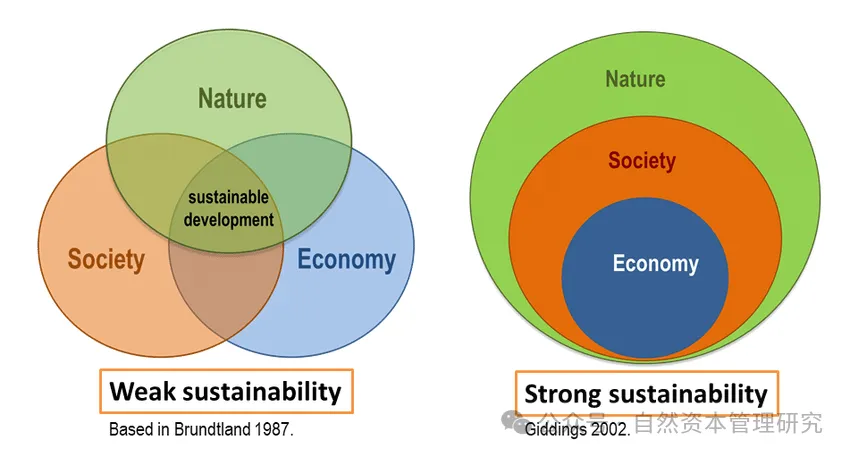

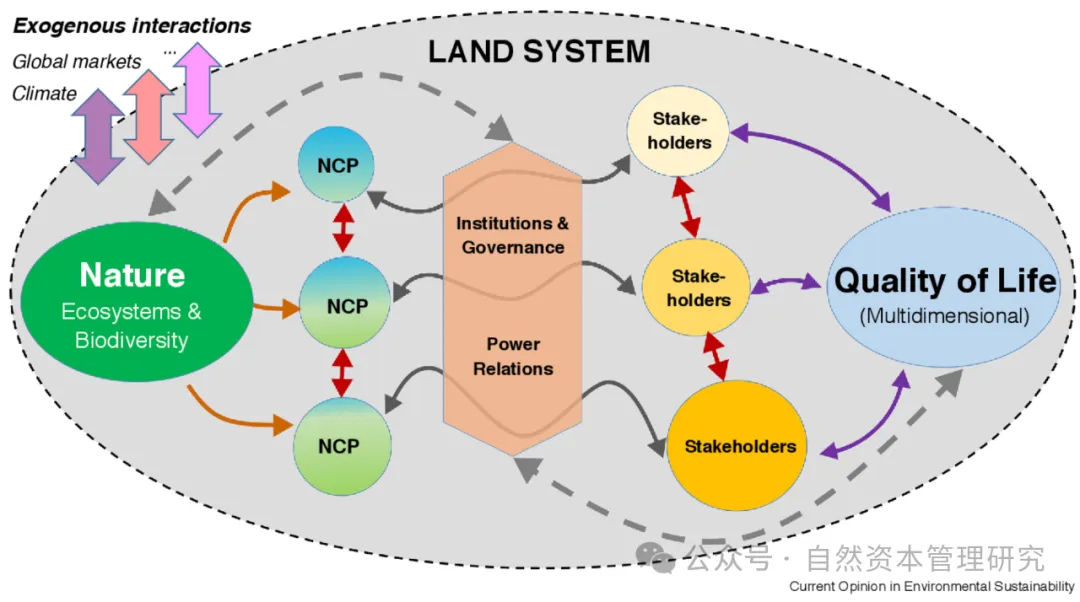

传统的经济学理论往往将自然资源视为取之不尽、用之不竭的"免费"供应品,其价值在经济核算中被严重低估。然而,随着资源的稀缺性和环境问题的凸显,经济学家开始重新审视自然的价值,推动从资源到资本的观念转变。将自然视为资本,意味着我们需要像管理金融资本和人力资本一样,对自然资本进行有效的管理和投资。这包括资本维护、投资回报和风险管理。资本维护确保自然资本的存量不被过度消耗,维持其长期的生态服务功能。投资回报通过合理利用自然资本,获取可持续的经济收益,如生态旅游、可再生能源开发等。风险管理则识别和评估环境风险,对自然资本损失可能带来的经济和社会影响进行管理。

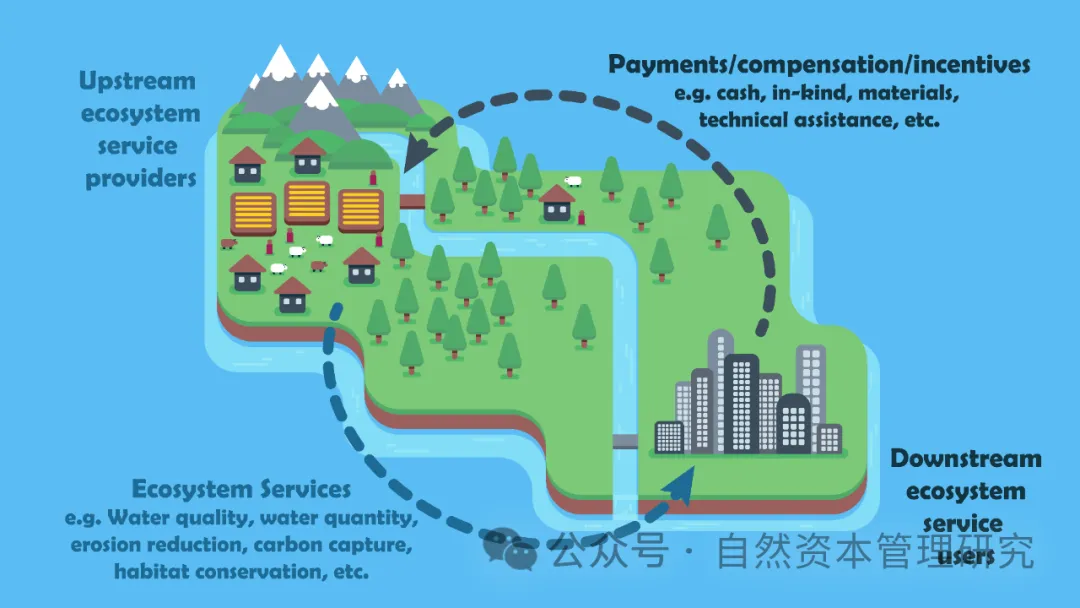

为了更好地管理自然资本,需要在经济决策中充分考虑其价值。这可以通过环境会计、生态补偿机制以及环境税费和政策来实现。环境会计将自然资本纳入国家和企业的会计体系,反映环境资源的消耗和生态服务的贡献,如绿色GDP的计算方法,扣除环境污染和资源耗竭的成本,反映经济增长的真实质量。生态补偿机制对于因开发活动造成的自然资本损失,通过经济手段进行补偿,如碳交易、生态保护补偿等。例如,企业通过购买碳信用额度,补偿自身的碳排放;政府对保护生态的地区给予财政补贴。环境税费和政策通过税收和政策手段,引导资源的合理利用和环境保护,如征收排污费、资源税,鼓励企业降低污染和节约资源。

自然资本管理的成功实践可以从多个案例中得到印证。哥斯达黎加在20世纪90年代末实施了生态系统服务支付(PES)政策,鼓励土地所有者保护森林,维护生态服务功能。政府向保护森林的土地所有者提供经济补偿,提高了森林覆盖率,促进了生物多样性保护和生态旅游的发展。中国提出了"绿水青山就是金山银山"的理念,强调生态环境是经济社会可持续发展的基础。通过实施退耕还林、退牧还草、天然林保护等政策,推进生态补偿和环境治理,改善了生态环境,提升了自然资本的价值。英国成立了自然资本委员会,致力于评估自然资本的状况,提出保护和提升自然资本的策略。该委员会的报告为政府制定环境政策和经济决策提供了重要依据。

环境经济学和生态经济学的发展,为研究自然资本提供了理论基础。这些学科探讨了经济活动与环境之间的关系,强调了资源的稀缺性和环境的承载能力。通过成本收益分析、环境评估和可持续发展指标等方法,帮助决策者更好地理解自然资本的重要性。外部性理论指出环境污染等负面外部性需要通过政策和市场手段进行内部化。可持续发展理论强调经济发展应满足当代人的需求,而不损害后代人满足需求的能力。生态足迹分析评估人类对自然资源的需求是否超过地球的承载能力。

从资源到资本的观念转变,标志着我们对自然价值的重新认识。将自然资本纳入经济体系,有助于实现环境保护与经济发展的双赢。未来,需要进一步加强对自然资本的研究和管理,推动政策创新和社会共识,共同维护地球的生态安全和人类的可持续发展。这种转变不仅是经济学理论的进步,更是人类社会与自然和谐共处的必然选择。

3. 历史长河中的人与自然

3.1 远古智慧:传统文化中的自然观

在人类文明的发展历程中,自然始终扮演着至关重要的角色。古人对自然的认识和理解,形成了丰富的文化传统和哲学思想,这些思想蕴含着对自然的敬畏和对生态平衡的重视。中国古代哲学强调"天人合一"的理念,认为人类与自然是一个不可分割的整体。《易经》有云:"天地之大德曰生。"这句话强调了天地万物的生生不息,体现了对自然生命力的尊重。老子在《道德经》中提出:"人法地,地法天,天法道,道法自然。"他主张顺应自然之道,反对违背自然规律的行为。孔子在《论语》中说:"知者乐水,仁者乐山。"这体现了对自然景观的欣赏和对自然品质的认同。庄子则以"逍遥游"的方式,追求与自然的融合。他在《逍遥游》中描述了鲲鹏展翅于九万里的自由,象征着对自然力量的敬仰。

在西方,古希腊哲学家对自然有着深入的探讨。亚里士多德认为,自然界充满了目的性和秩序,人类应该认识并遵循自然的规律。他在《形而上学》中指出:"自然从不做无用之事。"斯多葛学派提倡"顺应自然"(Living according to Nature),认为幸福来自于与自然和理性的一致。罗马帝国时期,诗人维吉尔在他的作品《牧歌》和《农事诗》中,赞美了田园生活和农业劳动,表达了对自然的热爱和对乡村生活的向往。

在更早的原始社会,人类对自然的依赖更为直接。他们通过观察和经验,形成了与自然和谐共处的生活方式。许多原住民文化都有崇拜自然的传统。美洲印第安人视自然万物为有灵之物,尊重土地、动物和植物。酋长西雅图曾在1854年的演讲中说道:"大地并不属于人类,而人类属于大地。"澳大利亚土著信仰"梦幻时代",认为大地上的一切都是祖先的化身,必须加以保护。许多非洲部落有敬畏自然的习俗,认为自然界的力量超越人类,需要加以尊重。

古代的农业实践体现了对自然资源的可持续利用。中国的农耕智慧采用轮作、间作、休耕等方法,保持土壤肥力。司马迁在《史记》中记录了农民利用水利灌溉和肥田的技术。战国时期李冰父子主持修建的都江堰,充分利用了自然地形和水流,成功实现了灌溉、防洪和航运的综合效益,被誉为"天人合一"的杰作。古埃及人依靠尼罗河的周期性泛滥,进行农业生产,他们尊重河流的规律,建立了灌溉系统。

这些传统文化中的自然观,体现了古人对自然的敬畏和珍视。他们认识到人类只是自然的一部分,需要与自然和谐共生。这种生态智慧为我们今天处理人与自然的关系提供了宝贵的启示,提醒我们应当尊重自然、顺应自然,追求可持续的发展方式。在面对当前的环境挑战时,重新审视和汲取这些远古智慧,或许能为我们提供新的思路和解决方案。

3.2 工业革命:人类对自然的征服与破坏

18世纪中叶,工业革命在英国兴起,标志着人类社会进入了一个崭新的时代。蒸汽机的发明和纺织工业的机械化,大大提高了生产效率,促进了经济的发展。然而,这也开启了人类大规模开发和利用自然资源的时代。工业革命带来了科技的飞速进步,同时也引发了对自然资源前所未有的需求。煤炭作为主要能源,被大量开采,用于驱动蒸汽机和生产钢铁。铁矿石的需求激增,导致了矿山的大规模开采。为了获取燃料和建筑材料,欧洲的森林被大面积砍伐。美国的西进运动也导致了北美原始森林的破坏。农业机械化需要更多的土地,草原被开垦为农田,导致了土壤侵蚀和生态失衡。

工业革命时期,人类对自然的态度发生了根本性的转变。弗朗西斯·培根在《新工具》一书中提出,通过科学实验,人类可以认识自然、控制自然。他将自然视为等待人类征服的对象。勒内·笛卡尔认为,自然界是一个巨大的机器,所有现象都可以通过机械原理解释。他强调理性和数学在认识自然中的作用,忽视了自然的复杂性和多样性。经济学家亚当·斯密的《国富论》倡导自由市场和个人利益最大化,间接推动了对自然资源的过度开发。

工业化带来了经济繁荣,但也造成了严重的环境问题。工业城市上空烟尘弥漫,伦敦的"烟雾"成为了工业污染的代名词。19世纪末,伦敦每年有数千人死于呼吸道疾病。工业废水未经处理直接排入河流,导致水质恶化。泰晤士河在19世纪被称为"臭河",鱼类绝迹,水源不再适宜饮用。大量农村人口涌入城市,居住条件恶劣,缺乏基本的卫生设施。霍乱、伤寒等传染病频繁爆发。

工业化引发了文学家和艺术家的忧虑和批判。威廉·布莱克的诗歌《耶路撒冷》质疑工业化对人性的压抑,呼吁回归自然和精神自由。查尔斯·狄更斯在《雾都孤儿》和《艰难时世》中,描绘了工业城市的贫困和污染,揭露了社会的不公。约翰·拉斯金作为艺术评论家,在《现代画家》中批评了工业文明对自然美的破坏,倡导自然主义。

工业革命推动了人类社会的巨大进步,但也带来了对自然的征服和破坏。人类在追求经济利益的过程中,忽视了对自然的尊重,导致了环境问题的出现。这一时期的经验教训告诉我们,技术进步需要与生态保护相协调,才能实现可持续的发展。回顾这段历史,我们不仅要认识到工业化带来的成就,也要反思其对环境造成的负面影响,从而在未来的发展中更好地平衡经济增长和生态保护的关系。

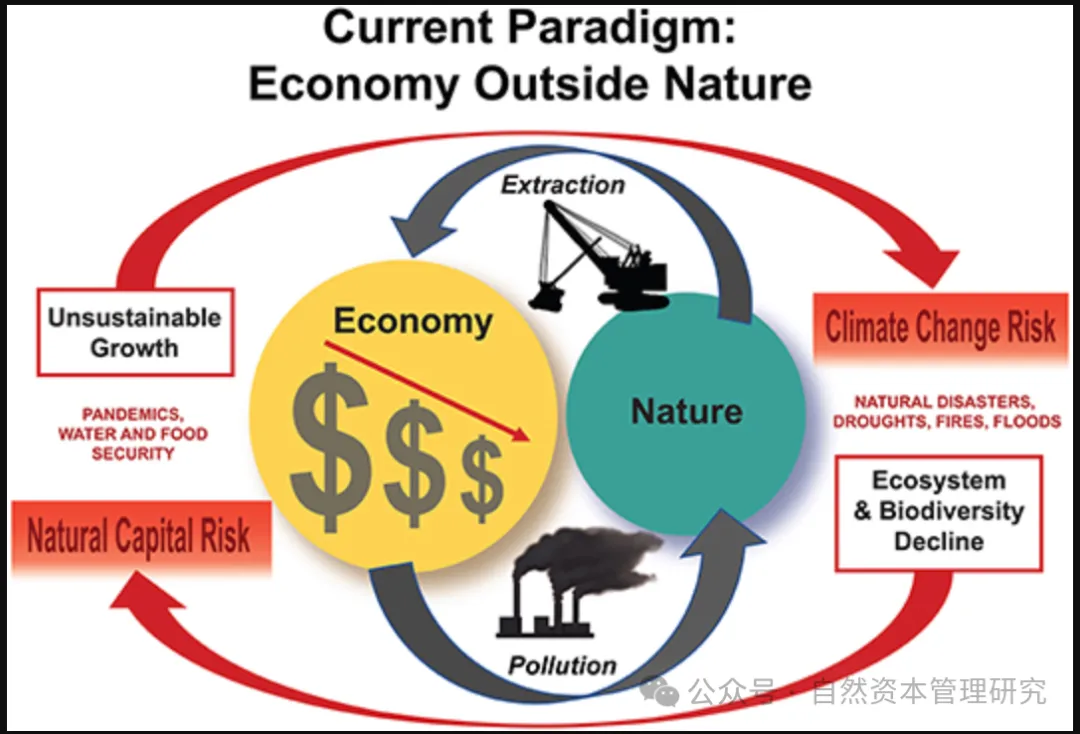

3.3 现代社会的困境:自然资本管理的必要性

20世纪下半叶以来,全球化进程加速,科技迅猛发展,世界经济取得了巨大的成就。然而,环境问题也日益凸显。气候变化导致全球变暖,引发极端天气、海平面上升等问题。《京都议定书》和《巴黎协定》试图通过国际合作应对这一挑战。生物多样性丧失速度比自然速率高出数百倍,《生物多样性公约》旨在保护生物多样性,促进可持续利用。化石燃料、淡水、矿产等资源面临枯竭的风险,如何实现资源的可持续管理成为关键。现代社会的经济模式往往追求短期利益,忽视了对自然资本的长期影响。为了满足消费需求,森林、渔业、矿产被过度开采,生态系统遭到破坏。工业废弃物、农业化学品、城市垃圾等污染了空气、水和土壤,威胁人类健康。城市扩张侵占了耕地和自然栖息地,导致生态碎片化。

面对环境危机,全球开始重视自然资本管理,将其视为实现可持续发展的关键。欧盟在《欧洲绿色协议》中提出,到2050年实现碳中和,推动循环经济,保护生物多样性,将自然资本纳入经济体系。《企业可持续报告指令》(CSRD)要求大型企业披露环境、社会和治理(ESG)信息,包括自然资源的使用和环境影响,促进透明度和责任意识。2015年联合国通过了17个可持续发展目标,包括气候行动、保护海洋和陆地生态系统等,强调全球合作和行动。

科技进步为自然资本管理提供了新的可能性。太阳能、风能、生物质能等可再生能源替代化石燃料,减少碳排放。清洁生产技术减少污染物的产生,实现资源高效利用。有机种植、循环农业等生态农业方式保护土壤和生物多样性。环保意识的提高,公众参与环境保护成为重要力量。学校和媒体加强环境知识的传播,培养环保意识。消费者选择环保产品,推动企业改进生产方式。志愿者参与植树造林、垃圾清理等环保活动,推动政策改变。

政府运用政策和经济工具,促进自然资本的保护和可持续利用。征收碳税、排污费,内化环境成本,激励减排。对生态保护地区提供财政支持,弥补机会成本。将自然资源和生态服务纳入国民经济核算,提高决策的科学性。全球环境问题需要国际合作,共同应对。各国在联合国气候变化框架公约下,商讨减排目标和行动。签署和执行《生物多样性公约》、《防治荒漠化公约》等,保护全球生态。发达国家向发展中国家提供技术和资金支持,促进全球环境改善。

现代社会面临的环境困境,迫使我们重新审视人与自然的关系。自然资本管理不再只是环境保护的问题,更是经济和社会可持续发展的必然要求。通过政策引导、科技创新、公众参与和国际合作,我们有机会扭转生态恶化的趋势,走向人与自然和谐共生的可持续未来。"道法自然,天人合一"的古老智慧,与现代科学技术的融合,或许能够引领我们在历史的长河中找到新的方向。正如联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯所言:"我们是地球的守护者,而不是所有者。"只有尊重自然、保护自然,我们才能确保人类文明的长久繁荣。

4. 为什么管理自然资本如此重要

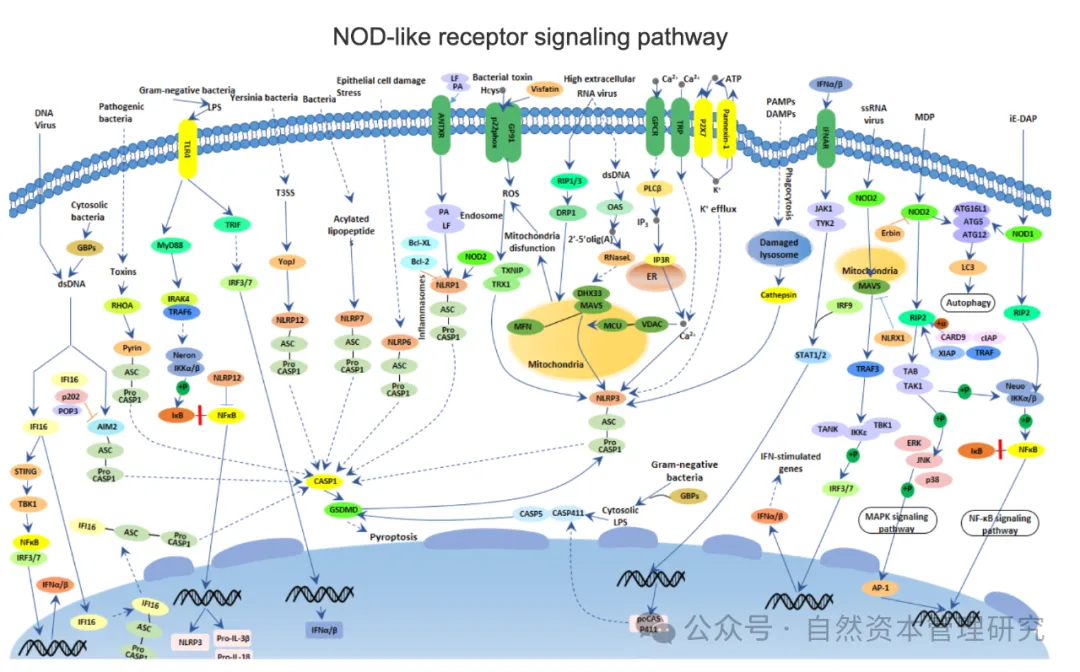

4.1 生态系统的普遍联系:蝴蝶效应

自然资本管理的重要性不仅关乎环境保护,更直接关系到人类社会的生存和可持续发展。自然资本与生态系统的健康息息相关,而生态系统本身又是一个复杂的网络,存在着广泛的相互联系。这个联系不仅表现在生物多样性的维系上,还反映在气候调节、自然资源供给、生态服务等多个方面。著名的"蝴蝶效应"理论表明,生态系统中的任何微小变化都可能引发连锁反应,进而对全球范围内产生重大影响。

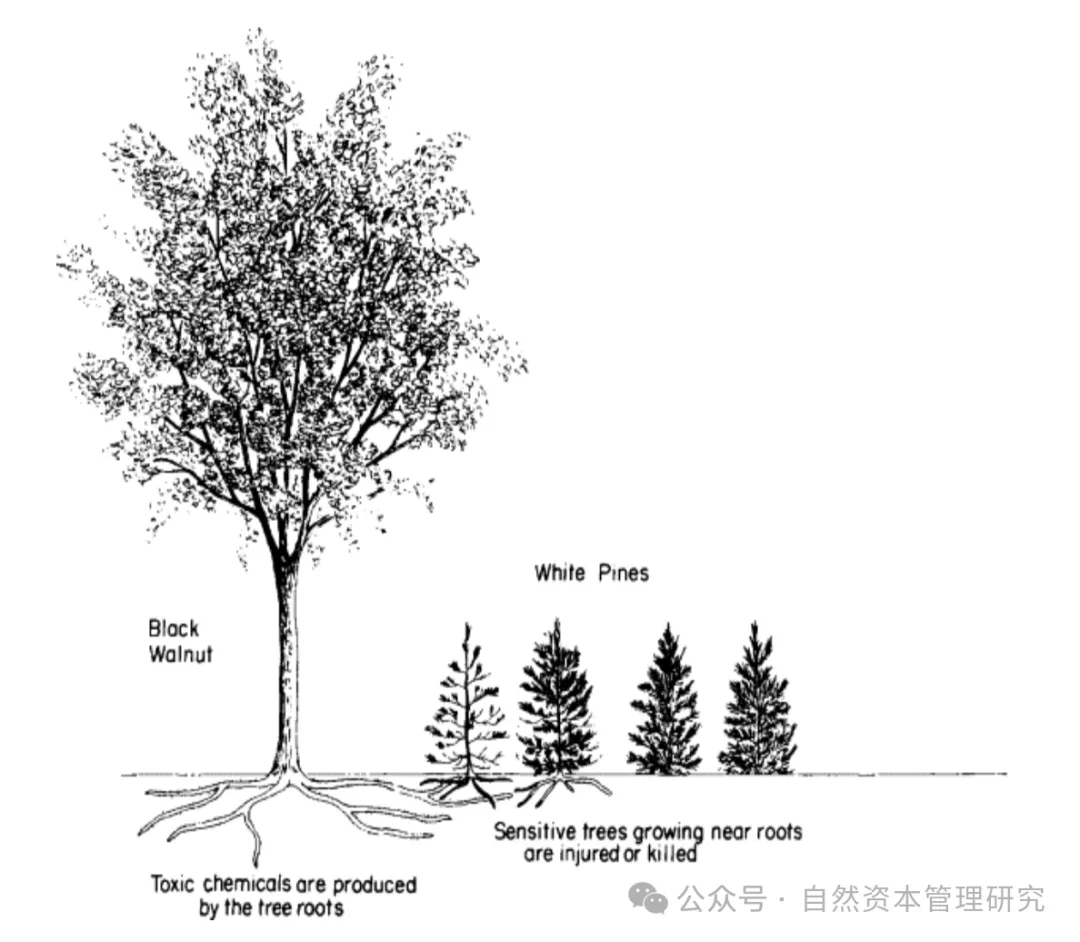

管理自然资本的迫切性可通过"蝴蝶效应"现象得以解释。例如,某一关键物种的灭绝可能会对整个生态系统造成难以逆转的破坏。物种之间的食物链和生态功能紧密相连,一种物种的消失往往意味着依赖该物种为食或栖息的其他物种也将受到影响。随着时间的推移,生态系统的功能开始衰退,土壤肥力下降,水资源质量恶化,甚至气候调节功能减弱。实际的数据揭示了这一过程的严峻性。据联合国估算,全球物种灭绝的速度已经比自然灭绝速度快了100到1000倍。每年大约1300万公顷的森林消失,相当于一个希腊的面积。这不仅加剧了全球气候变暖的趋势,还极大削弱了森林的生态服务功能,导致生物多样性丧失、土壤退化和气候调节能力下降。

另一个典型的"蝴蝶效应"表现为气候变化的影响。全球气温的逐步上升已经带来了极端天气事件的频发,全球极端气候的破坏性和不确定性日益加剧。2019年,全球有超过700万人因气候引发的极端天气事件被迫流离失所。海平面上升威胁到沿海地区的生存,水资源短缺和干旱进一步加剧了粮食危机。这些问题不仅影响到生态系统的稳定,还威胁到全球数十亿人口的生活和经济发展。如果没有良好的自然资本管理,这些灾害只会愈演愈烈。气候变化的蝴蝶效应正是一个警告,提醒我们如果不采取行动,整个地球的生态系统可能会陷入不可逆的崩溃。

这些案例清晰地展示了生态系统中各要素的紧密联系,以及人类活动对自然资本的影响可能产生的深远后果。它们强调了自然资本管理的重要性和紧迫性,呼吁我们必须采取全面、系统的方法来保护和管理自然资源。只有充分认识到生态系统的复杂性和脆弱性,我们才能制定更加有效的政策和措施,以确保自然资本的可持续利用,并维护地球生态系统的长期健康。

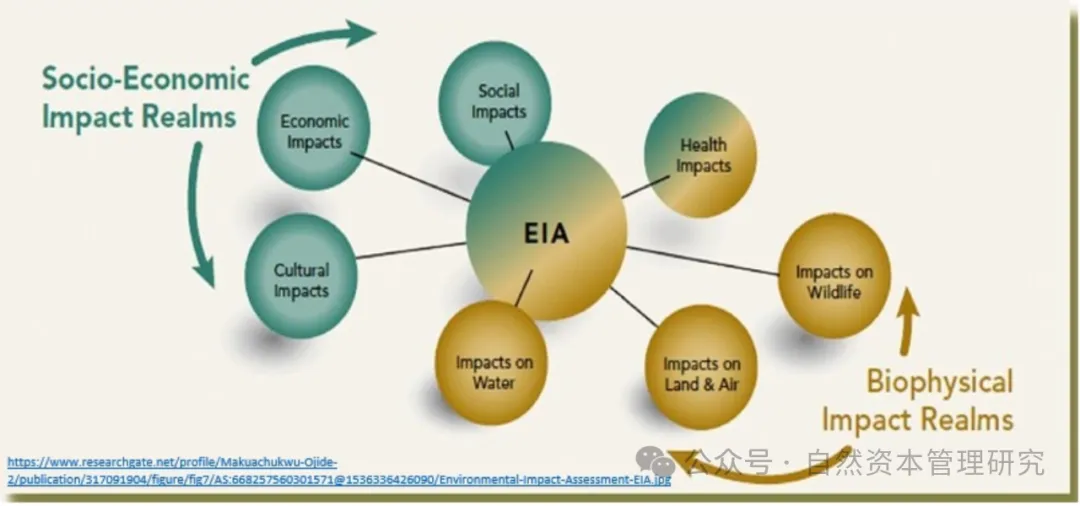

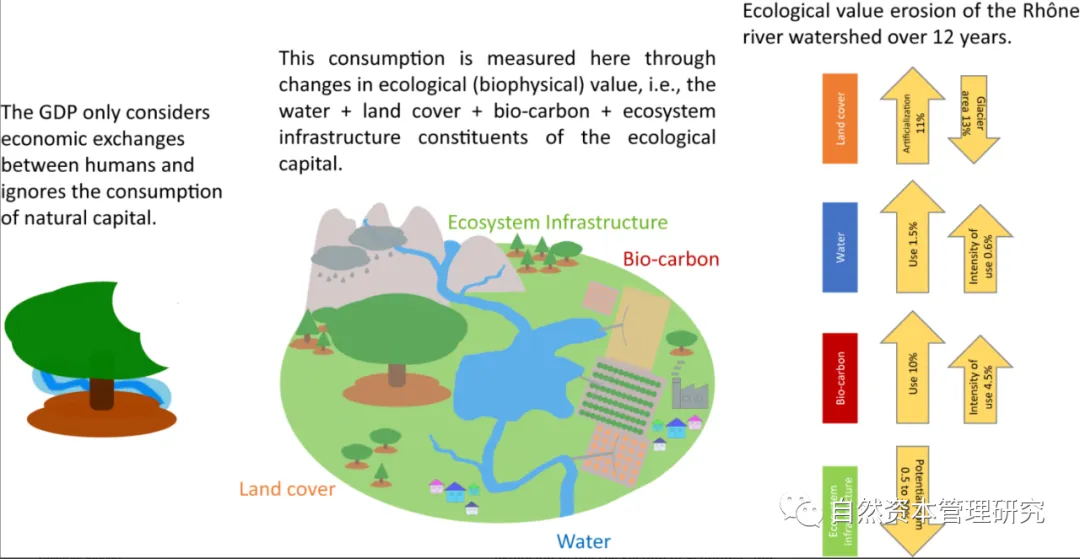

4.2 经济发展的隐形基石:自然资本与GDP

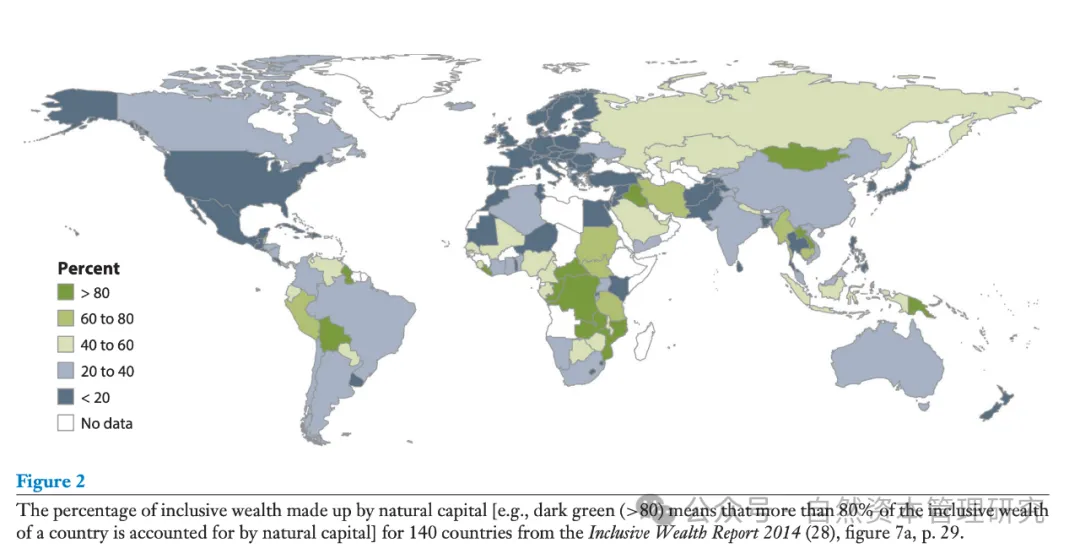

自然资本管理的缺失,往往被隐藏在GDP增长的表象背后。然而,自然资本实际上是全球经济运行的基础,它提供了农业、渔业、林业等产业赖以生存的资源。自然资源的枯竭、生态系统的衰退,必然会对经济发展造成深远影响。自然资本提供的生态系统服务,涵盖了从食物、淡水到气候调节的方方面面。这些服务对全球经济的贡献巨大,虽然无法在传统的经济核算中完全体现,但其价值不容忽视。以农业为例,全球70%以上的粮食生产依赖于稳定的气候条件、健康的土壤和充足的水资源,而这些都源自自然资本的良好运作。如果自然资本管理不善,土地退化、气候异常、干旱频发将使得农业生产陷入困境。

经济学家罗伯特·科斯塔扎的研究表明,全球生态系统每年的服务价值估计高达33万亿美元,远远超过当时全球GDP的总和。然而,这些无形价值却往往被忽略,导致人类在追求经济增长时忽视了对自然资本的消耗和破坏。全球化和工业化的迅猛发展使得经济增长与自然资源消耗呈现出紧密关联。然而,随着资源日益稀缺,生态系统的承载能力已达到临界点,传统的经济发展模式难以为继。实现经济增长与自然资本消耗的"脱钩"成为了全球经济面临的重大挑战。

各国开始认识到,自然资本管理与经济可持续性息息相关。欧盟的《欧洲绿色协议》提出,到2050年实现气候中和,推行循环经济和自然资本保护政策,确保经济增长不再依赖于自然资本的过度消耗。自然资本与GDP的关系逐渐促使各国政策制定者探索绿色经济模式。绿色经济不仅强调经济增长,还注重对自然资源的保护和可持续利用。例如,采用绿色能源技术、发展循环经济模式、实施自然资源的可持续管理,都是当前绿色经济政策的重要组成部分。这些政策旨在推动经济发展,同时减少对自然资本的破坏。

通过自然资本管理来维持生态系统的健康,是推动长期经济繁荣的基础。无论是农林渔业等直接依赖自然资源的产业,还是依赖于气候调节等生态服务的其他产业,均需要基于良好的自然资本管理来确保其可持续性。这种认识的转变标志着经济发展模式的重大调整,从单纯追求GDP增长转向更加全面、可持续的发展方式。未来,将自然资本纳入经济决策和国民核算体系,将成为实现可持续发展的关键步骤。只有充分认识到自然资本的价值,并将其纳入经济发展的考量中,我们才能真正实现经济与环境的协调发展,为子孙后代留下一个繁荣且生态健康的世界。

4.3 全球挑战:气候变化、生物多样性丧失与人类福祉

自然资本的管理不仅是环境保护的需要,更是应对全球挑战的关键。气候变化、生物多样性丧失和资源枯竭等全球性问题,正在威胁人类福祉,迫使我们重新思考自然资本的价值。气候变化是21世纪最严峻的全球性挑战之一。全球气温升高带来的后果已经开始显现,包括海平面上升、极端气候事件频发、农业生产力下降等。气候变化不仅威胁到生态系统的稳定性,还对全球经济、社会和人类健康产生了深远影响。正如《巴黎协定》所提出的目标,要将全球升温控制在2摄氏度以下,否则,气候变化的影响将变得更加不可控。

海平面上升已经威胁到全球数亿人口的生存,尤其是生活在低洼地区和沿海城市的居民。此外,极端气候事件如飓风、干旱、洪水的频率和强度也在增加,导致了更多的经济损失和人员伤亡。管理自然资本可以帮助减缓气候变化的影响,例如通过保护森林、湿地等碳汇,减少温室气体排放。

生物多样性丧失不仅是环境问题,也是人类面临的长期风险。自然资本的损失往往导致生态系统功能的丧失,破坏食物链的完整性,进而威胁人类的粮食安全和健康。全球物种灭绝速度的加快,意味着生态系统服务的削弱,进而影响到依赖这些服务的人类社会。生物多样性为农业、医药、食品工业等多个行业提供了资源基础。例如,农业依赖于生物多样性维持的生态服务,如传粉、害虫控制和土壤肥力维持。生物多样性丧失导致这些生态服务的退化,进而威胁全球粮食供应链的稳定。

自然资本不仅提供了物质资源,也在许多方面直接影响人类福祉。清洁的空气、充足的淡水资源、稳定的气候和健康的生物多样性,都是确保人类生活质量的基础。研究表明,健康的生态系统对人类心理健康和社会福祉也有重要作用。森林、湖泊、海洋等自然景观,不仅为人类提供了娱乐和精神慰藉,还促进了旅游、健康产业等经济领域的发展。

全球范围内,越来越多的政策制定者、企业和社会组织意识到,确保自然资本的可持续管理是提高人类福祉的重要途径。通过保护自然资源和生态服务,人类能够在经济发展和环境保护之间实现平衡。这种认识的转变标志着我们对自然资本价值的重新评估,也为应对全球环境挑战提供了新的思路。未来,我们需要更加全面和系统地管理自然资本,将其纳入经济决策和社会发展规划中,以确保人类社会的可持续发展和长期福祉。只有这样,我们才能真正应对气候变化、生物多样性丧失等全球性挑战,为子孙后代创造一个更加美好、更加可持续的未来。

5. 自然资本管理的科学基础

自然资本管理是一项复杂且跨学科的工作,它结合了生态学、地球科学、经济学等多学科的知识基础。理解自然资本的科学原理,可以帮助我们更有效地管理、评估和保护地球上的自然资源和生态系统。

5.1 生态学原理:理解自然系统的复杂性

生态学是自然资本管理的核心科学基础。它研究生物与其环境之间的相互作用,揭示了自然系统的复杂性和多样性。理解生态学原理对于有效管理自然资本至关重要,因为它帮助我们认识到生态系统的内在机制和脆弱性。

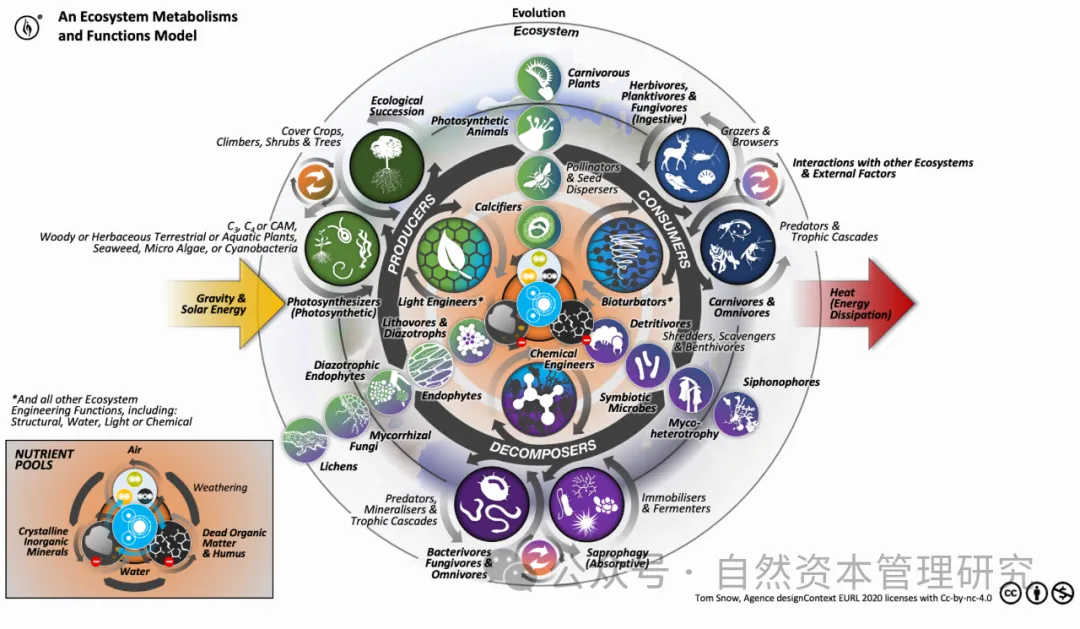

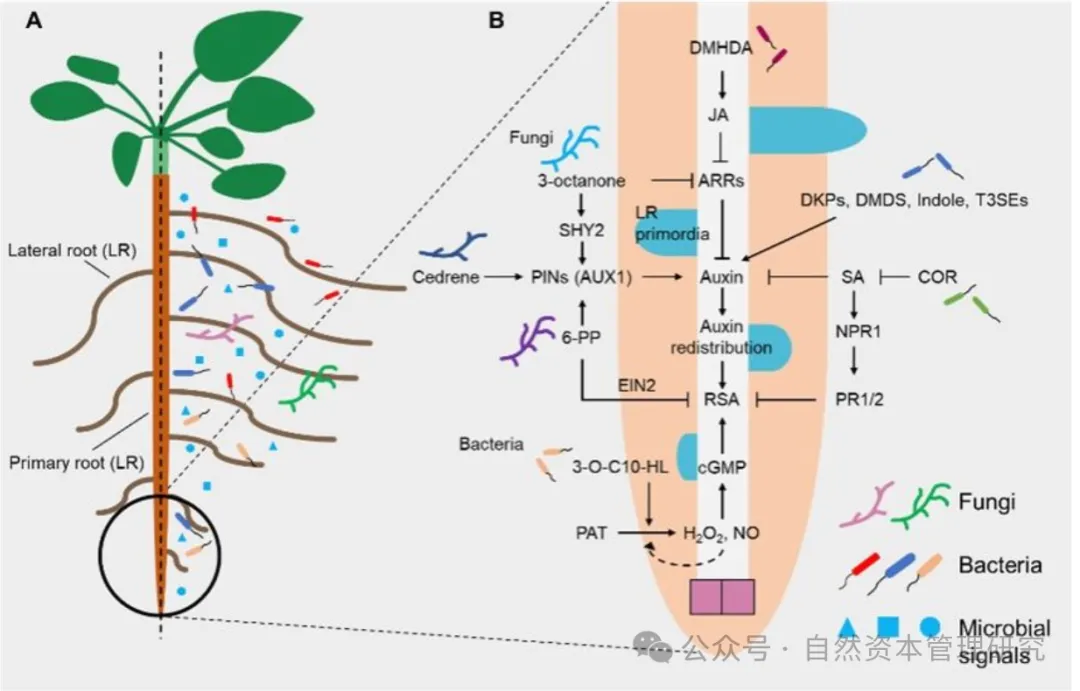

生态系统的层次性与相互依赖是生态学的核心概念之一。生态系统由多层次的结构组成,从最基本的个体、生物种群到生态群落、生态系统。这些不同层次的生物体和非生物环境通过物质循环和能量流动紧密联系在一起。例如,植物通过光合作用固定太阳能,将其转化为化学能,随后通过食物链传递给其他生物。这种相互依赖性意味着任何一环出现问题,都可能影响整个系统的功能。因此,在管理自然资本时,我们需要采取整体的、系统的方法,而不是孤立地看待单个要素。

例如,在黄石国家公园,科学家们发现重新引入狼群后,整个生态系统发生了显著变化。狼群不仅控制了鹿的数量,还改变了鹿的行为模式,使得河岸植被得以恢复,进而吸引了更多的鸟类和海狸。这个案例生动地展示了生态系统中各个物种之间复杂的相互作用。

食物网是理解生态系统复杂性的重要概念。它描述了生态系统中不同物种之间的捕食-被捕食关系。例如,在一个森林生态系统中,植物(生产者)为草食动物(初级消费者)提供食物,草食动物又被肉食动物(次级消费者)捕食,而顶级捕食者(如狼或老虎)则位于食物链的顶端。当某一物种数量发生变化时,会通过食物网影响整个生态系统的平衡。

生态位是另一个关键的生态学概念,它描述了一个物种在生态系统中的功能角色和资源利用方式。不同物种通过占据不同的生态位来减少竞争,从而实现共存。例如,在热带雨林中,不同高度的树木占据不同的生态位,充分利用阳光等资源。理解生态位有助于我们预测生态系统对环境变化的响应,从而更好地管理自然资本。

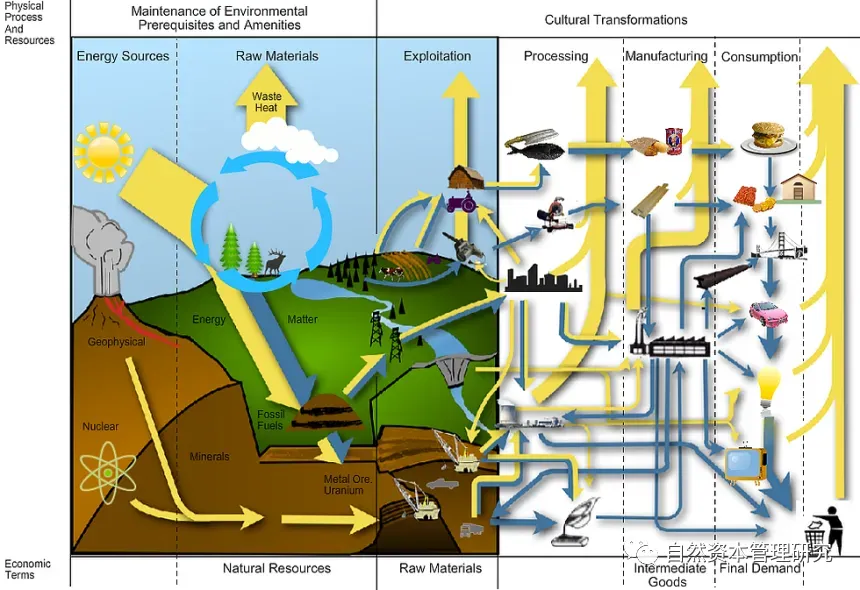

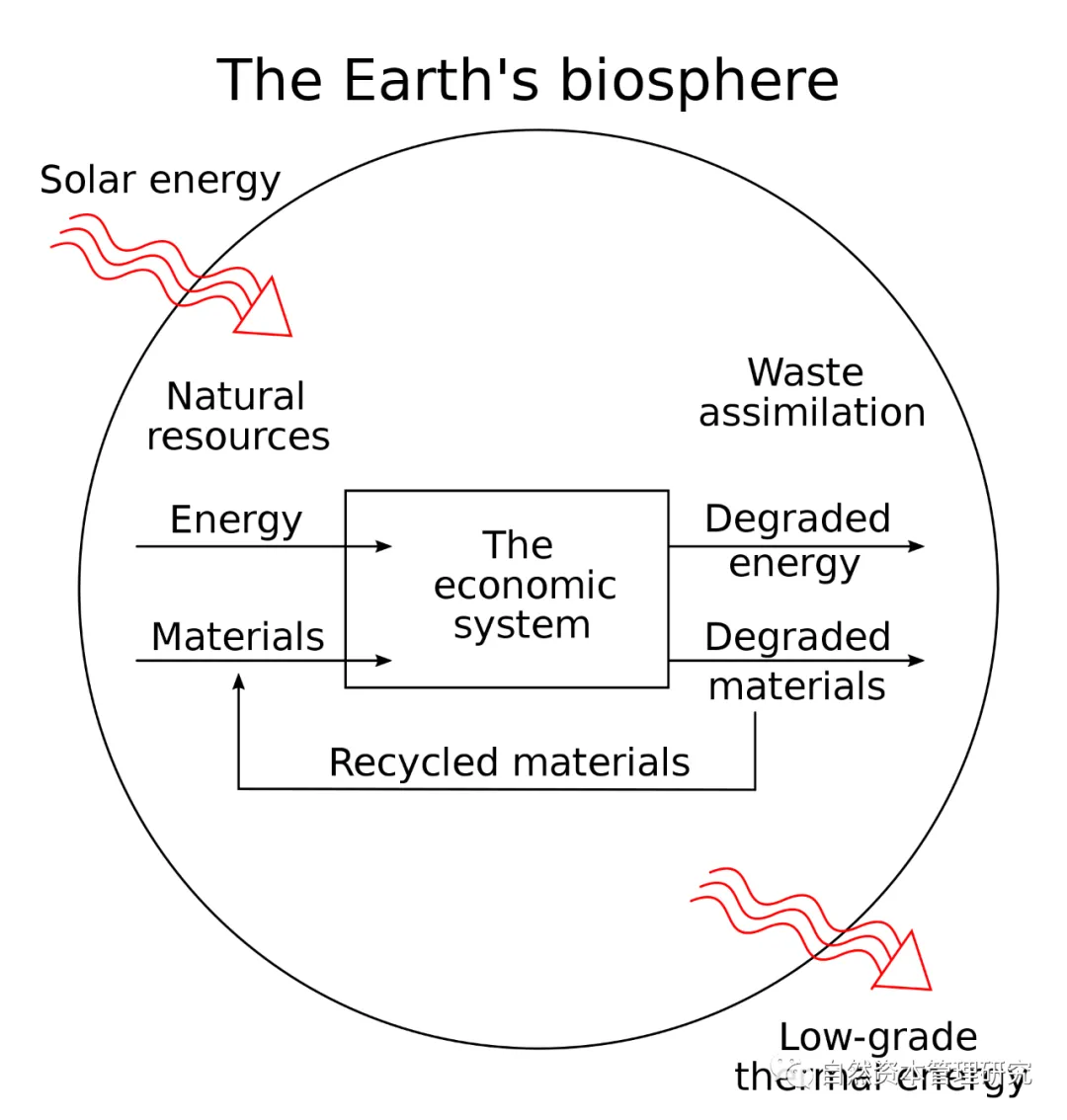

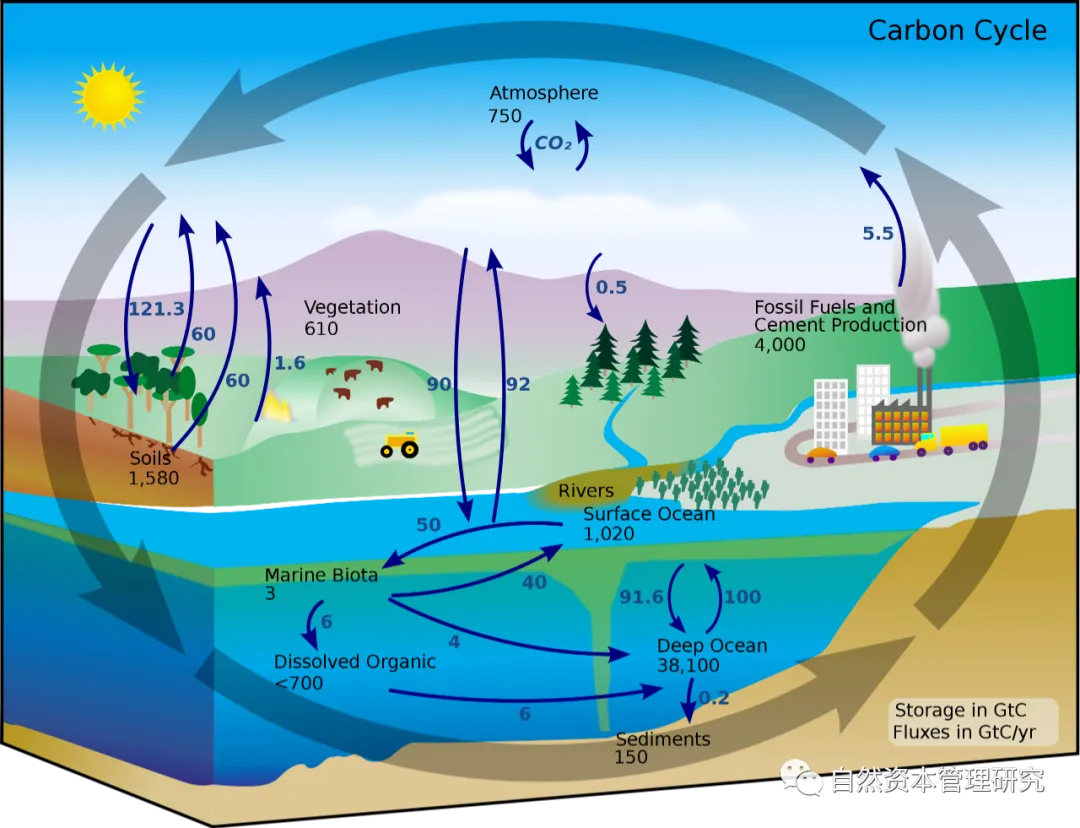

物质循环与能量流动是维持生态系统稳定的关键过程。自然系统中的物质循环,如碳循环、氮循环和水循环,确保了生态系统中的物质能够在生物和非生物成分之间流转,支持生物的生存和生态服务的提供。能量流动则是生态系统运行的动力基础,能量沿着食物链从生产者流向消费者和分解者,维持了整个系统的活力。理解这些循环和流动对于评估生态系统健康状况和预测人类活动影响至关重要。例如,人类活动导致的碳循环失衡是全球气候变化的主要原因之一。

生态系统的动态平衡与抗扰能力是另一个重要的生态学概念。生态系统不是静态的,而是通过复杂的反馈机制维持动态平衡。生态学中的"抗扰能力"(resilience)理论指出,生态系统具备一定的恢复力,可以从外部扰动中恢复。但是,当扰动超出其承受范围时,生态系统可能发生崩溃或转变为另一种状态。例如,森林火灾后生态系统可能通过自然恢复重建,但如果气候变化或人类活动干扰过大,森林可能无法恢复到原有状态。这一理论对自然资本管理具有重要启示,提醒我们在利用自然资源时要注意保护生态系统的抗扰能力,避免超过其恢复能力的临界点。

在自然资本管理中应用生态学原理,意味着我们需要:

- 采取整体系统的视角,考虑生态系统各组成部分之间的相互作用。

- 重视物质循环和能量流动,确保人类活动不会破坏这些基本过程。

- 保护和增强生态系统的抗扰能力,为其应对外部压力和变化提供缓冲。

- 认识到生态系统的复杂性和不确定性,采取适应性管理策略。

通过深入理解生态学原理,我们可以更好地评估自然资本的价值,预测人类活动的生态影响,并制定更加科学、有效的管理策略。这不仅有助于保护自然环境,也能确保人类社会从健康的生态系统中持续获益。

5.2 生物多样性与生态系统稳定性:大自然的保险机制

生物多样性是生态系统稳定性和抗扰能力的重要基础。它不仅包括物种的多样性,还包括基因的多样性和生态系统的多样性。这种多样性为生态系统提供了应对变化和压力的能力,犹如一种天然的保险机制,保障着生态系统的长期稳定和功能。

最新的研究进一步证实了生物多样性对生态系统稳定性的重要性。2020年发表在《自然》杂志上的一项全球尺度研究表明,生物多样性的丧失会显著降低生态系统的生产力和稳定性。研究发现,生物多样性每减少10%,生态系统的生产力平均下降3%。这意味着,保护生物多样性不仅对环境有利,也能直接带来经济效益。

另一项发表在《科学进展》杂志上的研究揭示了生物多样性如何增强生态系统的抗扰能力。研究者对全球42个草原生态系统进行了为期10年的观察,发现物种丰富度高的生态系统在面对干旱等极端气候事件时,能够更好地维持其功能和生产力。这一发现为生物多样性作为"生态保险"提供了有力的实证支持。

生物多样性对生态系统功能的增强是显而易见的。高水平的生物多样性提高了生态系统的功能表现。在一个健康的生态系统中,不同物种在其中发挥着不同的作用,从生产者(如植物)到消费者(如动物)再到分解者(如微生物),每个物种都有其不可替代的功能。这种多样性确保了生态系统的各个环节都能得到有效运作。更重要的是,物种越丰富,生态系统的冗余性就越高。这意味着,即使某个物种因环境变化而消失,其他物种也可以填补其功能空缺,维持系统的整体功能。例如,在一个多样化的森林生态系统中,即使某种树木因病害而减少,其他树种可能会填补这个空缺,继续提供栖息地、固碳等生态功能。

物种多样性与生态系统的抗扰能力之间存在着密切的关系。研究表明,物种多样性越高的生态系统,其应对外部扰动(如气候变化、病害爆发等)的能力越强。这种现象在各种生态系统中都有体现。例如,草原生态系统中的植物种类越多,在遭受干旱或过度放牧时,系统恢复到原始状态的速度也越快。这是因为不同物种具有不同的适应能力和生存策略,可以通过协同作用,保持生态系统的稳定性。在面对环境变化时,多样化的物种群落能够提供更多的适应选择,增加了生态系统的整体适应性。

"生态保险"假说进一步阐释了生物多样性的重要性。这个假说提出,生物多样性为生态系统提供了一种保险机制,通过多样化的物种和功能,生态系统能够更好地抵御和适应环境变化。就像金融投资中的多元化策略可以分散风险一样,生态系统中的多样性也可以分散环境变化带来的风险。例如,在农业生态系统中,种植多种作物而不是单一作物可以降低病虫害爆发或极端天气事件造成的损失风险。

理解生物多样性与生态系统稳定性之间的关系对自然资本管理具有重要意义:

-

保护生物多样性不仅是保护自然本身,也是为人类的未来提供保障。它确保了生态系统服务的持续性和稳定性。

-

在自然资源管理中,应该采取措施维护和增强生物多样性,而不是过度简化生态系统。

-

在评估自然资本时,应该考虑生物多样性的"保险价值",而不仅仅是其直接经济价值。

-

在面对气候变化等全球性挑战时,保护和恢复生物多样性应该成为适应策略的重要组成部分。

通过认识到生物多样性的这种"保险"作用,我们可以更好地理解保护生物多样性的重要性,并将其纳入自然资本管理的核心策略中。这不仅有利于维护生态系统的健康,也能为人类社会的可持续发展提供更强大的保障。

面对这些科学发现,我们不禁要问:在追求经济发展的同时,我们如何才能更好地保护生物多样性?保护生物多样性是否意味着必须牺牲经济增长?

5.3 地球科学:自然资本的物理基础

地球科学为我们理解自然资本的物理基础提供了关键的知识框架,涵盖了地质、水文、大气等多个领域。这些科学分支共同揭示了地球系统的复杂性,为自然资本的管理和可持续利用提供了科学依据。

地质资源是自然资本的重要组成部分,包括土壤、矿物和能源。土壤作为农业生产和生态系统稳定的基础,其重要性不言而喻。地质学研究表明,土壤的形成是一个漫长而复杂的过程,涉及岩石的风化、生物的分解和有机质的积累。这一过程通常需要数百年甚至数千年的时间。因此,土壤退化不仅直接影响农业生产,还会破坏生态系统的碳吸收功能,进而影响全球气候调节。例如,过度耕作和化学品使用导致的土壤退化,不仅降低了农业产量,还减少了土壤中的碳储存,加剧了温室效应。

矿物资源和能源(如石油、天然气)是现代经济的重要支柱,但这些资源的过度开采对环境造成了巨大压力。地质科学的研究有助于我们更合理地开发和利用这些资源,避免对自然资本的过度消耗。例如,通过地质勘探技术,我们可以更精确地定位矿产资源,减少不必要的环境破坏。同时,地质学知识也帮助我们评估开采活动的环境影响,制定更可持续的资源利用策略。

水文循环是地球科学中另一个关键领域,直接关系到淡水资源的管理。淡水是人类和生态系统生存不可或缺的资源。水文循环系统涵盖了降水、蒸发、河流、湖泊、地下水等过程,维持着地球上的水资源平衡。然而,全球气候变化和人类活动正在严重影响这一平衡,导致淡水资源短缺、水污染加剧等问题。例如,过度抽取地下水导致地下水位下降,不仅影响农业灌溉,还可能引发地面沉降等地质灾害。地球科学帮助我们理解水资源的分布与循环规律,为自然资本管理中的水资源保护提供科学依据。通过水文模型,我们可以预测气候变化对水资源的影响,制定更有效的水资源管理策略。

我们可以将地球的水文循环比作一个巨大的蒸馏装置。太阳能驱动海洋中的水蒸发,形成云朵,然后以雨雪的形式降落到陆地上,最终通过河流再次汇入海洋。这个循环过程就像地球的"血液循环",维持着整个生态系统的健康。

气候系统是地球科学研究的另一个重要方面,大气科学与气候学揭示了自然资本在调节全球气候中的关键作用。自然生态系统(如森林、湿地和海洋)通过碳汇作用吸收和储存二氧化碳,缓解了气候变化的影响。例如,热带雨林被称为"地球之肺",每年可以吸收大量的二氧化碳。然而,森林砍伐不仅减少了碳汇,还释放出储存的碳,加剧了气候变化。地球科学家通过对气候系统的研究,提出了气候变化的预测模型,为政府和企业决策提供了可靠的科学依据。这些模型帮助我们理解人类活动对气候的影响,并预测未来可能的气候情景,为制定气候变化适应和缓解策略提供了重要支持。

在自然资本管理中应用地球科学知识,我们需要:

- 认识到地质资源的有限性和脆弱性,采取可持续的开发利用策略。

- 重视水资源管理,保护水循环系统的完整性。

- 加强对气候系统的研究和监测,制定有效的气候变化应对措施。

- 将地球科学知识整合到决策过程中,实现自然资本的科学管理。

通过深入理解地球科学原理,我们可以更好地评估自然资本的价值,预测人类活动的环境影响,并制定更加科学、有效的管理策略。这不仅有助于保护地球环境,也能确保人类社会从健康的地球系统中持续获益,实现可持续发展的目标。

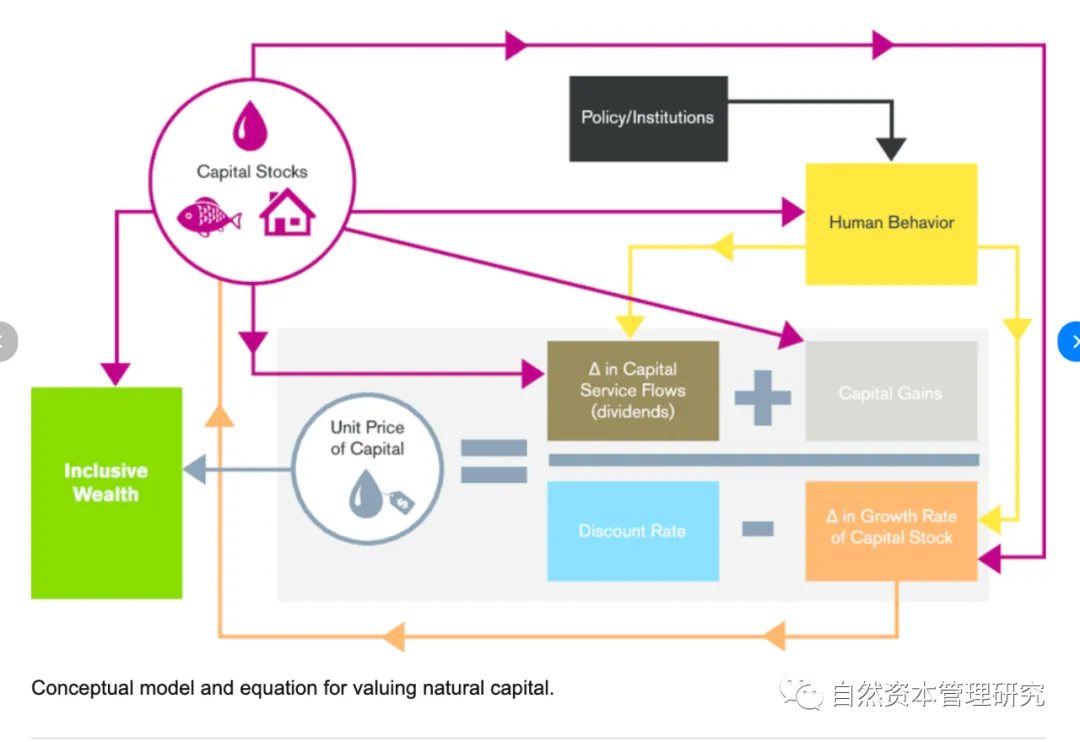

5.4 经济学原理:自然资本的价值评估

经济学是自然资本管理不可或缺的理论基础。通过经济学原理,我们能够对自然资本的价值进行量化评估,帮助决策者做出更加理性和可持续的选择。经济学视角的引入,使得自然资本管理从纯粹的环境保护转变为兼顾经济效益和生态效益的综合决策过程。

外部性理论是理解自然资本价值的关键概念。传统经济活动往往忽视了自然资本的损耗或污染带来的外部成本,导致资源过度开发和环境污染等问题。经济学中的外部性理论提出,这些环境成本应该通过适当的机制纳入经济决策中。例如,污染或资源耗竭的代价应该通过税收、排污权交易等机制进行内部化。碳排放税的实施就是一个典型案例,它旨在将环境成本纳入企业的经营决策中,促使其减少碳排放。通过这种方式,外部性理论帮助我们将自然资本的价值更准确地反映在经济活动中,从而推动更可持续的资源利用模式。

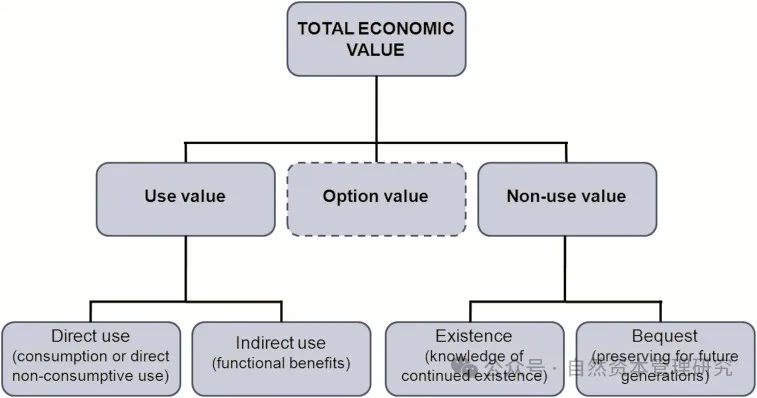

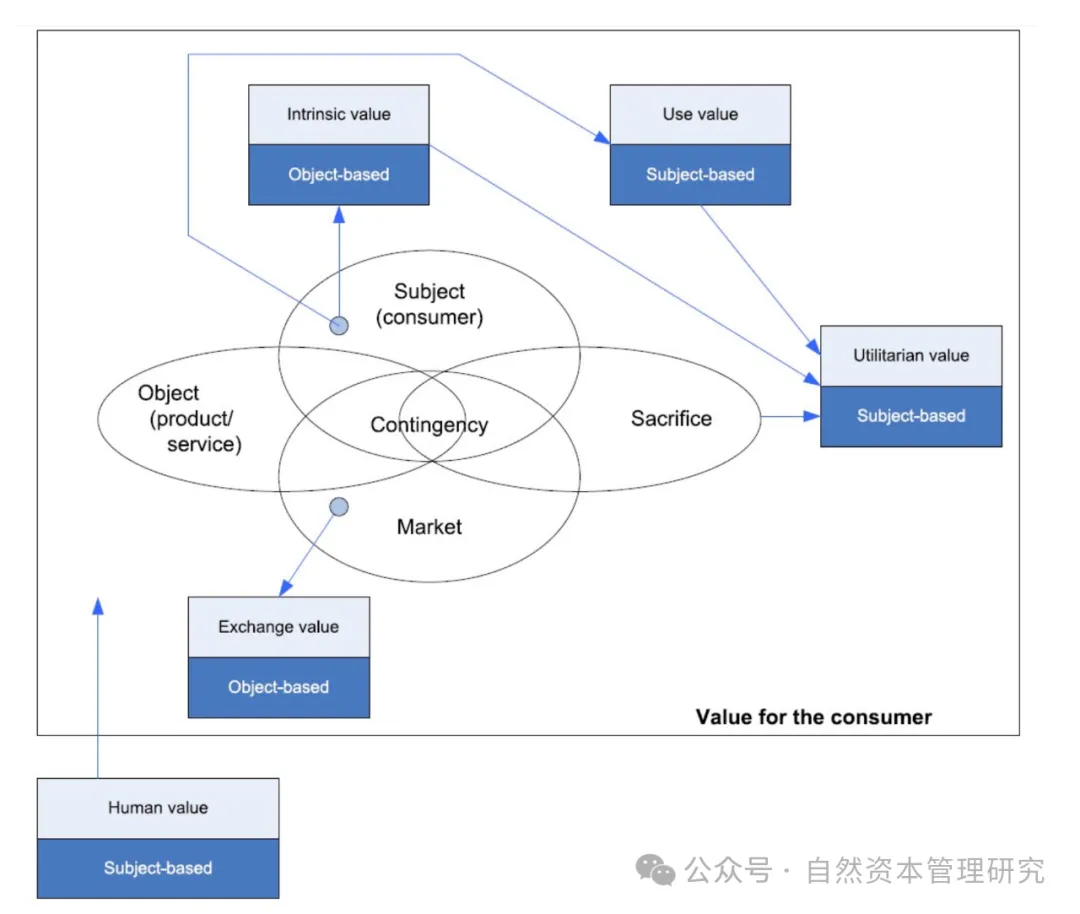

自然资本的经济评估方法是将自然价值转化为可量化指标的重要工具。这些方法主要包括:

-

直接市场价值法:适用于那些已经有市场交易的自然资源,如木材、矿物等。这种方法直接使用市场价格来评估自然资本的价值。

-

替代成本法:当某种生态系统服务没有直接市场价值时,可以通过计算用人工方式替代该服务的成本来评估其价值。例如,可以通过计算植树造林的成本来评估森林的水土保持服务价值。

-

生态系统服务价值法:这种方法试图量化生态系统提供的各种服务的经济价值。例如,通过计算森林的碳汇量来评估其对气候调节的贡献。

这些评估方法使得自然资本的无形价值得以体现,为政府和企业提供了管理和保护自然资本的科学依据。例如,通过这些方法,我们可以计算出一片湿地在防洪、水质净化、生物多样性保护等方面的经济价值,从而为湿地保护提供有力的经济论据。

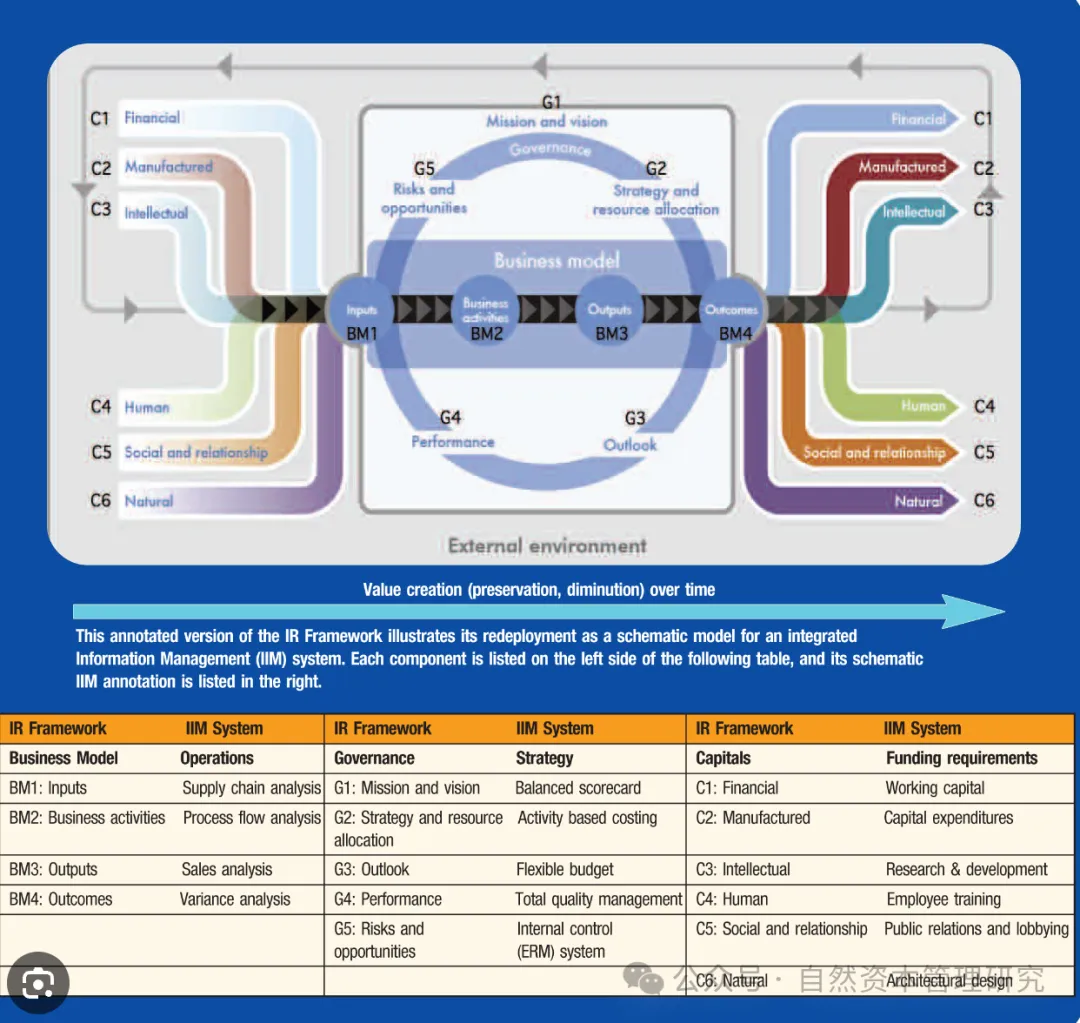

近年来,自然资本会计的发展为自然资本管理提供了新的工具。自然资本协议(Natural Capital Protocol)是一个重要的进展,它为企业提供了一个标准化的框架,用于识别、衡量和评估其对自然资本的依赖和影响。这个协议由自然资本联盟(Natural Capital Coalition)开发,旨在帮助企业将自然资本纳入其决策过程。

例如,可口可乐公司使用自然资本协议评估了其在肯尼亚的水资源使用对当地社区和生态系统的影响。通过这一评估,公司不仅识别了潜在的水资源风险,还制定了更可持续的水资源管理策略,包括提高水资源利用效率和支持当地水资源保护项目。

另一个例子是巴西的化妆品公司Natura。该公司使用自然资本评估方法来衡量其在亚马逊地区的原料采购对生物多样性的影响。通过这一评估,Natura不仅优化了其供应链,还支持了当地社区的可持续发展项目,实现了经济效益和生态保护的双赢。

可持续发展与经济增长的脱钩是自然资本管理的终极目标。传统的经济增长模式往往伴随着自然资源的过度消耗和环境污染。然而,经济学理论强调,只有通过"绿色增长",实现经济增长与自然资源消耗的脱钩,才能实现长期的可持续发展。这意味着我们需要寻找新的增长动力,如发展清洁能源、推广循环经济、提高资源利用效率等。

国际组织和各国政府正在积极推动绿色经济政策,试图通过自然资本的有效管理,确保经济发展与环境保护的双赢。例如,欧盟的"绿色新政"旨在通过大规模投资清洁能源和环保技术,实现经济增长与碳排放脱钩。中国也提出了"生态文明"建设的理念,强调经济发展必须尊重自然、顺应自然、保护自然。

在自然资本管理中应用经济学原理,我们需要:

- 充分认识自然资本的经济价值,将环境成本纳入经济决策过程。

- 运用科学的评估方法,准确量化自然资本的价值。

- 推动经济增长模式的转型,实现经济发展与自然资源消耗的脱钩。

- 制定和实施有效的经济政策,激励企业和个人保护自然资本。

通过将经济学原理应用于自然资本管理,我们可以更好地平衡经济发展和环境保护的关系,为实现可持续发展提供有力的理论支撑和实践指导。这不仅有助于保护自然环境,也能确保经济的长期健康发展,为人类社会创造更加美好的未来。

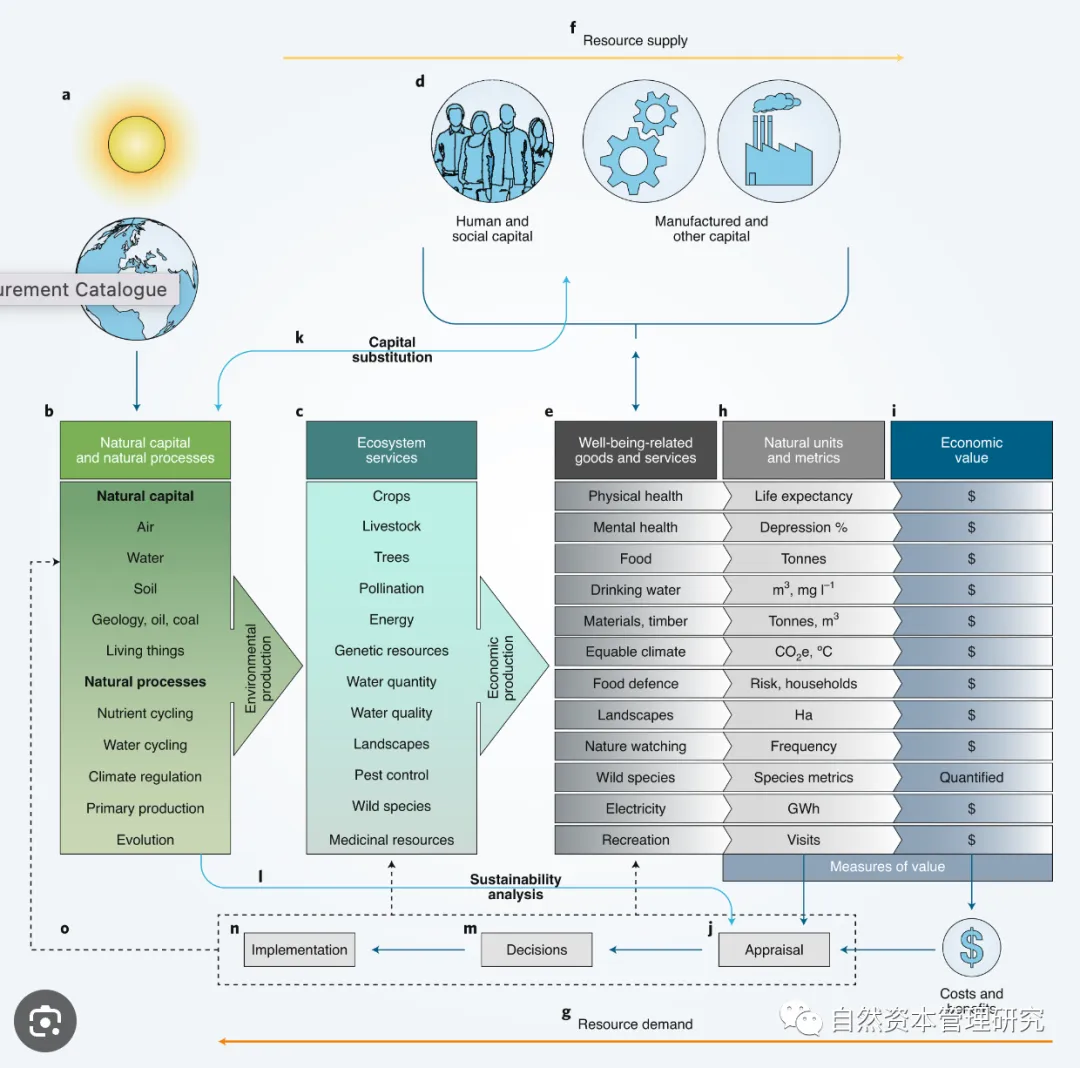

5.5 管理工具:自然资本的量化与保护

现代科学技术为自然资本管理提供了多种量化和保护的工具。这些工具不仅帮助我们更准确地评估自然资本的价值,还为制定有效的保护策略提供了科学依据。本节将介绍几种关键的自然资本管理工具,并探讨它们在实际应用中的重要性。

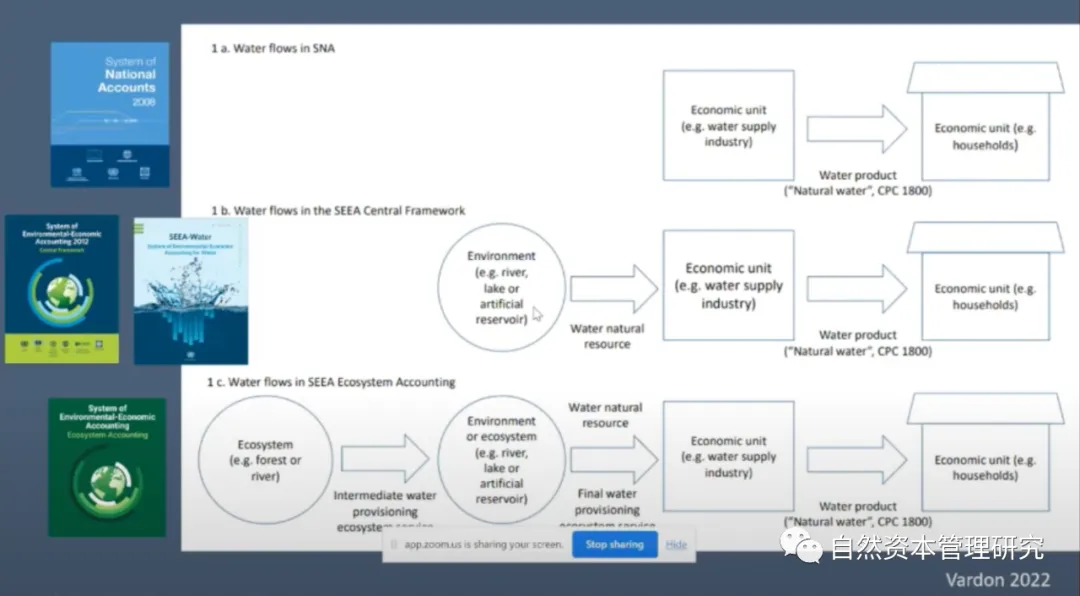

自然资本核算是一种用于衡量和追踪国家或企业自然资源使用和保护情况的系统性方法。这一工具的重要性在于它将自然资源的价值纳入了传统的经济核算体系,使得决策者能够全面评估经济活动对环境的影响。

联合国环境规划署(UNEP)倡导的"环境与经济综合核算体系"(System of Environmental-Economic Accounting, SEEA)是自然资本核算的一个重要国际标准。SEEA将自然资本纳入国民核算体系,帮助各国评估其经济活动对自然资本的影响。这个系统包括以下几个关键组成部分:

- 实物流量账户:记录经济活动中自然资源的使用和排放。

- 环境活动账户:记录环境保护和资源管理的支出。

- 资产账户:追踪自然资源存量的变化。

- 生态系统账户:评估生态系统服务的价值。

例如,哥斯达黎加通过应用SEEA,发现其森林生态系统每年为国家提供约50亿美元的生态系统服务价值,这一发现直接推动了该国制定更严格的森林保护政策。

生态足迹分析是另一种重要的自然资本管理工具,用于衡量人类对自然资源需求的程度。这一概念由威廉·里斯和马蒂斯·瓦克纳格尔在1990年代提出,现已成为评估可持续性的重要指标。

生态足迹分析通过计算一个国家或地区的人均生态足迹,可以了解该地区的资源使用是否超出地球的生物承载能力,从而为政策制定提供依据。生态足迹包括以下几个主要组成部分:

- 碳足迹:反映化石燃料使用导致的温室气体排放。

- 耕地足迹:反映农作物生产对土地的需求。

- 牧场足迹:反映畜牧业对土地的需求。

- 森林足迹:反映木材和纸张等林产品的消耗。

- 渔业足迹:反映水产品的消耗。

- 建成区足迹:反映基础设施占用的土地面积。

全球足迹网络(Global Footprint Network)每年发布的"地球生态超载日"(Earth Overshoot Day)报告,就是基于生态足迹分析得出的。这个日期标志着人类在当年已经消耗完地球一年可再生资源的时间点。2023年,这一日期为8月2日,意味着人类仅用了7个月就消耗了地球一年的资源预算。这一数据有力地说明了当前人类活动对自然资本的过度消耗。

除了上述两种工具,还有一些其他重要的自然资本管理方法值得关注:

-

生态系统服务评估:如千年生态系统评估(Millennium Ecosystem Assessment)和生态系统与生物多样性经济学(TEEB)项目,这些评估方法帮助我们更全面地理解生态系统对人类福祉的贡献。

-

自然资本协议(Natural Capital Protocol):由自然资本联盟开发,为企业提供了一个标准化的框架,用于识别、衡量和评估其对自然资本的依赖和影响。

-

遥感和地理信息系统(GIS):这些技术工具能够实时监测和分析大范围的生态变化,为自然资本管理提供及时、准确的数据支持。

-

生物多样性指数:如生物多样性完整性指数(Biodiversity Intactness Index, BII),用于评估生态系统中物种丰富度和丰度的变化。

在实际应用中,这些工具常常需要结合使用,以获得更全面、准确的自然资本评估结果。例如,荷兰政府在制定国家环境政策时,综合运用了自然资本核算、生态足迹分析和生态系统服务评估等方法,成功地将自然资本保护纳入了国家发展战略。

然而,我们也需要认识到,这些工具仍在不断发展和完善中。例如,如何准确评估生物多样性的价值,如何将长期生态效益纳入短期经济决策,这些都是当前自然资本管理面临的挑战。未来,随着科技的进步和我们对生态系统认识的深入,这些工具将变得更加精确和实用。自然资本的量化和保护工具为我们提供了科学管理自然资源的手段。通过这些工具,我们能够更好地理解人类活动对自然环境的影响,制定更加合理的资源利用策略,最终实现经济发展与环境保护的平衡。在面对全球环境挑战的今天,掌握和运用这些工具,对于政府、企业和个人都具有重要意义。

5.6 政策工具:自然资本的管理框架

自然资本的有效管理离不开健全的政策和制度框架支持。这些政策工具不仅为自然资本保护提供了法律依据,还创造了经济激励,促进了社会各界参与自然资本管理。其中,自然保护区和生态补偿机制是两种最为重要和广泛应用的政策工具。自然保护区通过法律手段,将特定区域划定为受保护地,限制人类活动,以维护生态系统的完整性。全球目前有超过20万个陆地和海洋保护区,覆盖了地球表面约15%的面积。然而,传统的自然保护区模式往往将人类活动完全排除在外,这种做法虽然能够有效保护生态环境,但也常常引发与当地社区的冲突。为了解决这一问题,联合国教科文组织(UNESCO)在1971年提出了"生物圈保护区"的创新理念。

生物圈保护区强调保护区内人类与自然和谐共处的可能性,倡导可持续的资源利用方式。它通常包括三个功能区:核心区、缓冲区和过渡区。核心区是严格保护的区域,主要用于保护生物多样性;缓冲区围绕核心区,允许进行环境教育、研究等低影响活动;过渡区则允许人类居住和可持续的经济活动。截至2023年,全球已有738个生物圈保护区,分布在131个国家。例如,中国的武夷山生物圈保护区成功地将生态保护与茶叶产业发展相结合,既保护了当地的生物多样性,又促进了社区经济发展。

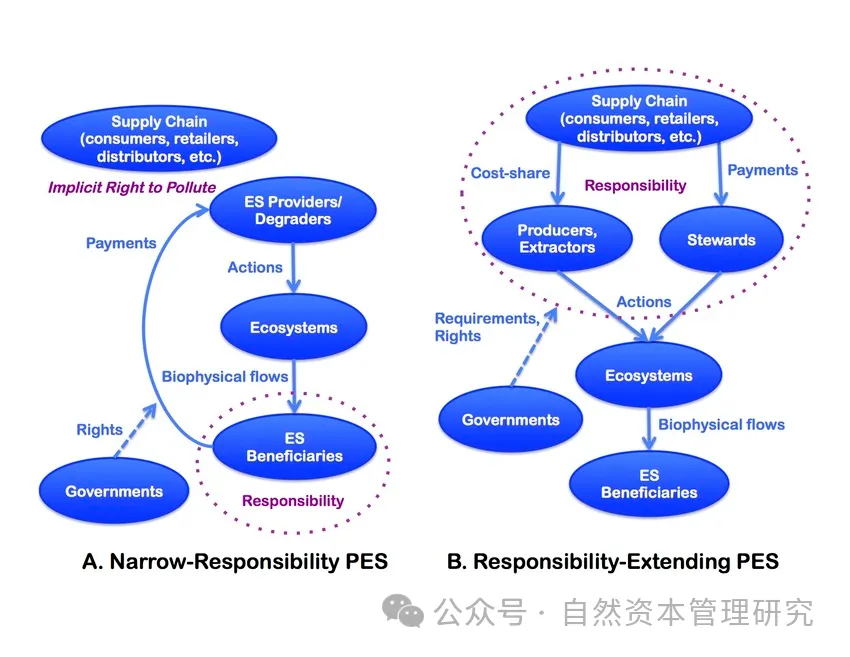

生态补偿机制是另一种重要的自然资本管理政策工具,它通过经济激励来促进生态系统保护。生态补偿机制的核心理念是"谁保护,谁受益",通过经济手段将生态系统服务的价值内部化,激励土地所有者或使用者采取有利于生态保护的行为。这种机制主要包括政府主导型、市场交易型和公私合作型三种形式。

例如,中国的退耕还林工程是政府主导型的生态补偿,政府向农民提供补贴,鼓励其将陡坡耕地转为林地。碳交易市场则是市场交易型的生态补偿,允许企业通过购买林业碳汇来抵消其碳排放。

哥斯达黎加的生态系统服务支付(PES)政策是生态补偿机制的典范。该政策始于1997年,通过向土地所有者支付补偿金,鼓励其保护森林和湿地等自然资本资源。具体来说,该政策包括碳汇服务、水源涵养服务、生物多样性保护和景观美学服务四个方面。这一政策的实施效果显著,自1997年以来,哥斯达黎加的森林覆盖率从21%上升到了52%,同时也带动了生态旅游等绿色产业的发展。

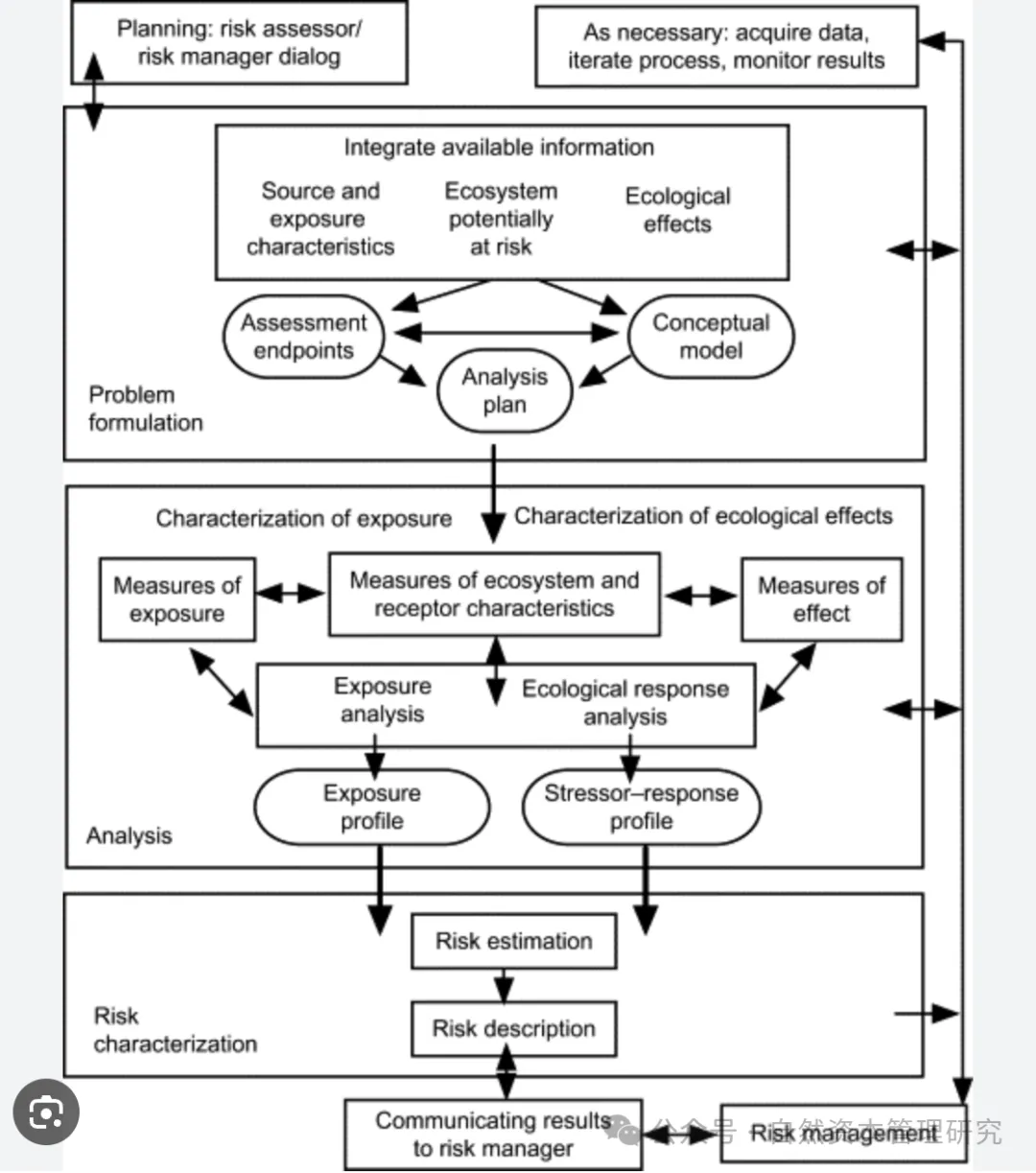

除了自然保护区和生态补偿机制,还有一些其他重要的自然资本管理政策值得关注。环境影响评估(EIA)要求大型项目在实施前评估其对环境的潜在影响,并制定相应的缓解措施。中国提出的生态红线是一种空间管控政策,划定生态保护的底线,严格限制开发活动。自然资本银行是一种新兴的保护模式,通过创建"生态信用"来抵消开发项目的生态影响。绿色金融政策,如绿色债券、绿色信贷等,则引导金融资源流向有利于自然资本保护的项目。

在实际应用中,这些政策工具常常需要结合使用,以实现最佳的自然资本管理效果。例如,澳大利亚的大堡礁保护策略就综合运用了保护区管理、生态补偿、环境影响评估等多种政策工具,有效地平衡了生态保护和经济发展的需求。然而,我们也需要认识到,这些政策工具在实施过程中仍面临诸多挑战。例如,如何准确评估生态系统服务的价值,如何确保补偿资金的有效使用,如何协调不同利益相关方的诉求等。这些都需要在实践中不断探索和完善。

欧盟的绿色新政(European Green Deal)是近年来最具影响力的自然资本管理政策之一。这一政策旨在到2050年将欧盟转变为气候中和的经济体,同时保护自然资本和公民健康福祉。绿色新政包括多项具体措施,如提高2030年温室气体减排目标至55%(相比1990年水平),投资清洁能源技术,促进可再生能源发展,实施循环经济战略,提高资源利用效率,制定"从农场到餐桌"战略,推动可持续农业和食品系统,以及保护和恢复生物多样性,包括扩大保护区网络和恢复退化生态系统。这一综合性政策框架为欧盟成员国提供了明确的自然资本管理方向,并通过多种机制(如碳定价、绿色投资等)推动各行业向可持续发展转型。

其他重要的自然资本管理政策还包括自然资源使用权交易(如中国的水权交易制度),生态系统服务付费(PES),以及可持续认证(如森林管理委员会FSC认证)。这些政策工具的有效实施需要科学研究、技术支持、能力建设、公众参与和国际合作等多方面的支持。然而,自然资本管理政策的实施仍面临诸多挑战,如跨部门协调、长期效益与短期成本的平衡、政策执行的监督和评估,以及应对气候变化带来的不确定性等。

未来,自然资本管理政策将更加注重整合性,将自然资本考量纳入所有相关政策领域;更多地采用基于自然的解决方案;利用数字化和智能化技术提高政策实施的效率和精准度;以及确保自然资本管理政策的成本和收益公平分配。通过不断完善和创新政策工具,我们可以更好地管理和保护自然资本,为实现可持续发展奠定坚实基础。

5.7 国际合作:自然资本的全球治理

全球环境问题需要国际合作应对,尤其是气候变化和生物多样性丧失等跨国界挑战。这些问题的复杂性和广泛影响使得单个国家难以独自解决,因此国际社会建立了多种合作机制来共同管理全球自然资本。

气候变化是当前最紧迫的全球环境问题之一,《巴黎协定》成为了全球气候变化治理的重要框架。在这个协定下,全球各国承诺通过减少碳排放来遏制全球变暖。为了支持这一目标,国际社会还建立了气候融资机制,如绿色气候基金(GCF)。这些机制通过国际合作,支持资金向发展中国家转移,帮助它们在经济发展的同时实现碳减排和应对气候变化。通过这种合作,发达国家和发展中国家可以分享技术和经验,共同应对气候变化的挑战。例如,通过技术转让,发展中国家可以获得清洁能源技术,加速其向低碳经济的转型。同时,全球生物多样性的丧失问题也需要国际社会的共同努力。

《生物多样性公约》(CBD)是应对这一挑战的主要国际框架,旨在保护地球上的生物多样性,促进其可持续利用,并公平分享其资源带来的利益。CBD通过设立具体目标,如"爱知目标"(Aichi Targets),推动各国采取措施保护物种和生态系统。这些目标涵盖了从减少栖息地丧失到增加保护区面积等多个方面,为全球生物多样性保护提供了明确的行动指南。除了气候变化和生物多样性,跨境自然资源的管理也是国际合作的重要领域。许多自然资源,如河流、森林和海洋,常常跨越国界,需要多个国家的共同管理。亚马逊雨林就是一个典型的例子,它覆盖多个南美国家,其资源管理和生物多样性保护需要地区间的协调和合作。类似地,非洲的大型跨境河流,如尼罗河和刚果河,也需要上游和下游国家的合作,以确保水资源的公平分配和可持续利用。这种合作不仅涉及资源的分配,还包括污染控制、生态系统保护等多个方面。国际合作在自然资本管理中的重要性还体现在知识和经验的共享上。通过国际会议、联合研究项目和能力建设计划,各国可以交流最佳实践,共同提高自然资本管理的水平。例如,联合国环境规划署(UNEP)就经常组织各种培训和交流活动,帮助发展中国家提升环境管理能力。

此外,国际合作还为解决全球环境问题提供了必要的资金支持。除了前面提到的绿色气候基金,全球环境基金(GEF)也是一个重要的多边融资机制,支持发展中国家应对气候变化、生物多样性丧失、土地退化等环境挑战。这些国际合作机制虽然取得了一定成效,但在实施过程中仍面临诸多挑战。例如,如何平衡发达国家和发展中国家的利益,如何确保国际协议的有效执行,如何应对新兴的环境问题等。这些都需要国际社会继续加强对话与合作,不断完善全球环境治理体系。总的来说,国际合作是应对全球环境挑战、管理全球自然资本的关键。通过建立共同目标、分享资源和知识、协调行动,国际社会可以更有效地保护我们共同的地球家园。在未来,随着环境问题的日益复杂化,国际合作的重要性将进一步凸显,需要各国政府、国际组织、非政府组织和私营部门共同努力,构建更加有效的全球自然资本治理体系。

5.8 科技技术:自然资本的监测与管理

科技创新为自然资本的监测和管理提供了强大的技术支持,帮助我们更好地理解、保护和恢复自然资本。在众多技术中,遥感与卫星技术、地理信息系统(GIS)、大数据与人工智能、区块链技术以及基因技术与生物修复等都在自然资本管理中发挥着重要作用。

遥感技术和卫星监测能够通过卫星图像监测森林砍伐、土地退化、海洋污染等环境问题,提供精准的实时数据。这些技术为政府和研究机构提供了对自然资本动态变化的洞察,帮助制定更有效的保护政策。例如,NASA的Landsat计划已经为全球的生态监测提供了50多年的连续数据,这些长期的观测数据对于理解气候变化和人类活动对生态系统的影响至关重要。

地理信息系统(GIS)是另一种强大的技术工具,用于捕捉、存储、分析和管理空间和地理数据。通过GIS技术,政府和环保组织可以绘制自然资本分布图,进行土地利用规划、生态恢复设计和自然保护区管理,确保自然资源的可持续利用。GIS的应用使得复杂的空间数据变得直观可视,有助于决策者更好地理解和管理自然资本。

大数据分析和人工智能(AI)技术为自然资本管理带来了新的契机。通过对海量生态数据进行分析,AI可以预测气候变化对生态系统的影响,帮助优化资源管理决策。例如,AI可以用于监测濒危物种的活动,分析气候模型的复杂变量,并预测资源消耗的趋势。这些技术的应用大大提高了自然资本管理的精确度和预测能力,使得我们能够更加主动地应对环境挑战。

区块链技术在自然资本管理中也逐渐得到应用。在碳交易市场中,区块链技术可以确保碳信用的透明性和可追溯性,防止虚假交易。通过智能合约,还可以自动化生态补偿机制的支付,提升自然资本管理的效率和公正性。这种去中心化的技术为建立更加透明、高效的自然资本管理系统提供了新的可能性。

基因技术与生物修复在恢复自然资本中的应用也备受关注。通过基因编辑技术,可以恢复濒危物种的种群或增强生态系统的抵抗力。例如,科学家正在研究如何利用基因技术来增强珊瑚礁对海洋酸化的抵抗能力。此外,生物修复技术利用微生物或植物来恢复被污染的土壤和水资源,提高生态系统的自我修复能力。这些生物技术为解决一些棘手的环境问题提供了创新的解决方案。

尽管这些技术为自然资本管理带来了巨大的机遇,但我们也需要认识到它们的局限性和潜在风险。例如,过度依赖技术可能导致忽视传统生态知识的价值,而某些技术的应用(如基因编辑)可能带来意想不到的生态后果。因此,在应用这些技术时,我们需要采取谨慎和负责任的态度,确保技术的使用能够真正促进自然资本的可持续管理。总的来说,科技创新为自然资本的监测和管理提供了前所未有的机遇。通过整合这些先进技术,我们可以更全面、更精确地了解自然资本的状况,制定更有效的保护和恢复策略。然而,技术应该被视为工具而非目的,最终的目标是实现人类与自然的和谐共处。因此,在推进技术应用的同时,我们还需要加强生态伦理教育,培养公众的环境意识,只有这样,才能真正实现自然资本的可持续管理。

结语:迈向科学驱动的自然资本管理

自然资本的管理不仅仅是一个环境保护问题,它关乎我们的生存、经济发展和社会稳定。它依赖于强大的科学基础、多学科的交融和技术创新的推动。生态学、地球科学和经济学为自然资本管理提供了理论支撑,现代科技则赋予我们更加精确、高效的管理工具。在全球面临气候变化、生物多样性丧失、资源枯竭等多重挑战的当下,科学驱动的自然资本管理显得尤为迫切。

全球合作也同样不可或缺。自然资本的破坏和退化不仅影响某一国家,而是对整个地球生态系统带来深远影响。国际社会、各国政府、企业以及个体都必须承担起保护自然资本的责任。只有通过全球协作、政策创新、经济激励和科技发展,才能真正实现人与自然的和谐共存。

未来的挑战无疑是巨大的。随着全球人口的增长、资源的过度消耗以及气候变化的加剧,保持生态系统的健康和功能将成为确保人类福祉的首要任务。气候变化和生物多样性的危机正在不断提醒我们,忽视自然资本管理的后果将会是灾难性的。极端天气频发、粮食供应危机和资源争夺可能会导致社会动荡,甚至是全球范围内的冲突。

因此,管理自然资本不再仅仅是未来的选择,而是我们当下的责任。如果我们不采取及时而有效的行动,后果将超出我们承受的极限。自然资本的保护与管理,必须成为未来经济增长和社会发展的基石。

展望未来,自然资本管理将面临新的机遇和挑战。人工智能和大数据技术的发展可能为我们提供更精确的生态系统监测和预测工具。同时,随着全球气候变化加剧,我们可能需要重新评估某些生态系统的价值和脆弱性。此外,如何在全球范围内建立更公平、更有效的自然资本管理机制,也将是未来需要探讨的重要议题。

在接下来的章节中,我们将深入探讨自然资本管理的具体策略和成功案例,展示如何通过政策创新、企业实践和全球合作来推动这一至关重要的议题。这不仅是对未来的承诺,也是我们对当前危机的及时响应。通过共同努力,我们可以为地球的可持续发展铺平道路,为子孙后代留下一个更加美好的世界。

第二章 天人合一:早期自然资本管理的智慧与实践

在人类文明的长河中,我们的祖先展现了令人惊叹的智慧,创造了一系列管理和利用自然资源的方法。这些方法不是试图征服自然,而是通过深入观察和长期实践,形成了一套顺应自然规律的"被动管理"技术。本章将深入探讨这些早期的自然资本管理技术和实践。

通过考察这些古老的智慧,我们将看到早期人类如何巧妙地将自然规律融入日常生活和生产活动中。从玛雅人精确的天文历法,到中国的二十四节气系统;从印度的阿育吠陀医学,到埃及的金字塔建筑;从中国的都江堰水利工程,到中东的地下水道系统。这些成就不仅体现了古人对自然的深刻理解,更展示了人类与自然和谐共处的生态智慧。

这些古老的技术和实践,虽然现在看似简单,但在当时的历史条件下凸显人类在技术进步方面取得的巨大成就。在这些技术和成就背后,则蕴含着深刻的生态哲学和早期自然观。它们不仅有效地服务了当时人类的生活和生产需求,更为我们今天应对环境挑战提供了宝贵的启示。

让我们一起回溯历史,领略先人的智慧,思考人与自然和谐共生之道。

古代自然观和生态哲学思想

发源于古代中国的道家思想认为,人作为天地之气化生的产物,其一举一动都受到天地的影响,因此,人必须顺应天地之道,才能达到“天人合一”的境界。

“天人合一”思想是一种将自然界和人、人类社会视为不可分割整体的哲学观,强调人类与自然界应和谐共生,尊重自然规律。这一思想深深植根于中国的道家、儒家和阴阳五行学说中,是中国传统文化的重要组成部分。

"天人合一"思想对中国古代建筑设计产生了深远的影响,这一点在传统建筑如四合院、寺庙等的布局和选址上表现得尤为明显。这些建筑不仅追求功能性和美观,更注重与周围环境的和谐共存,体现了古人对自然的敬畏和智慧运用。

以四合院为例,其设计充分体现了"天人合一"的理念。四合院的布局通常是南北向,主房坐北朝南,这样可以最大限度地利用冬季的阳光,同时避免夏季的炎热。院落中心的天井不仅提供了自然采光和通风,还象征着天地之间的联系。四合院的封闭式结构既保护了居住者的隐私,又创造了一个微型的生态系统,调节院内的温度和湿度。

在寺庙建筑中,"天人合一"思想的影响更为明显。中国古代寺庙的选址通常遵循"藏风聚气"的原则,常建在山腰或山脚下,背靠青山,面向平原或水域。这种布局不仅符合风水理念,也有利于保护建筑免受恶劣天气的侵袭。例如,著名的少林寺就坐落在嵩山脚下,既利用了山势的屏障作用,又与周围的自然环境融为一体。

寺庙的内部布局也体现了对自然的尊重。以佛教寺庙为例,其轴线通常是南北向,主要建筑依次排列,形成一条视觉中轴线。这种布局不仅符合中国传统的礼制观念,也与太阳东升西落的自然规律相呼应。寺庙中常见的园林设计,如假山、水池等,则是对自然景观的微缩和模仿,旨在创造一个与自然和谐共存的修行环境。

在建筑材料的选择上,古人也充分考虑了与自然环境的协调。例如,在南方多雨潮湿的地区,建筑多使用木材,并采用高台建筑的形式,以防潮湿;而在北方干燥的地区,则多用砖石等材料,以保温隔热。这种因地制宜的做法不仅体现了对当地气候和资源的尊重,也确保了建筑与周围环境的和谐统一。

总的来说,"天人合一"思想指导下的中国古代建筑设计,体现了一种深刻的生态智慧。这种智慧不仅关注建筑本身的功能和美观,更强调建筑与自然环境的和谐共处。在当今面临严峻环境挑战的背景下,这种古老的智慧为现代建筑设计提供了宝贵的启示,指引我们在追求现代化的同时,不忘与自然和谐共存。

在世界其他古代文明中,我们同样能够找到与中国"天人合一"思想相呼应的生态智慧。这些思想虽然产生于不同的文化背景,却都体现了人类对自然的敬畏和对和谐共处的追求。古希腊哲学家们对自然界的深刻思考为西方自然科学的发展奠定了基础。赫拉克利特的"万物流变"观点揭示了自然界永恒变化的本质,而亚里士多德将自然界视为有机整体的思想则强调了事物之间的相互联系。这些观点不仅推动了科学探索,也体现了对自然规律的尊重。

在印度次大陆,印度教和佛教的生态观念同样深刻。印度教将河流、山川等自然元素神化,如恒河女神的崇拜,反映了人们对自然力量的敬畏。佛教则通过"众生平等"的理念,将人与其他生命形式置于同等地位,提倡不伤害生命的原则。这种思想对生态保护具有深远的影响,启发我们重新思考人类在自然界中的位置。

跨越大洋来到北美大陆,原住民的"大地母亲"观念令人惊叹。他们将地球视为一个有生命的整体,人类仅是其中的一个组成部分。这种观念引导他们与自然和谐相处,只取所需而不过度索取。在现代环保理念兴起的今天,这种古老的智慧正被重新认识和重视,为我们应对生态危机提供了宝贵的思路。

古埃及文明的自然崇拜同样引人入胜。他们将自然力量神化,创造了如太阳神拉、尼罗河神哈比等众多神祇。尼罗河的周期性泛滥被视为神灵的恩赐,这种信仰不仅体现了对自然力量的敬畏,也促使人们更好地适应和利用自然规律,形成了独特的农业文明。

在美洲的另一端,玛雅文明以其复杂精妙的宇宙观震撼世人。他们认为宇宙是循环往复的,人类与自然界、天体运行密不可分。这种思想体现在他们精确到令现代科学家都惊叹不已的历法系统中,不仅指导着农业生产和日常生活,更展现了对自然规律的深刻洞察。

纵观这些古代文明的智慧,我们不禁感叹人类先祖的远见卓识。尽管表现形式各异,但它们都传达了对自然的尊重和顺应。这些思想强调人与自然的和谐共处,认识到人类是更大自然系统中不可分割的一部分。在今天,面对日益严峻的生态危机,这些古老的智慧之光依然闪耀,为我们构建可持续发展的未来提供了宝贵的启示和指引。

回顾人类古代的生态智慧,我们可以清晰地看到一条贯穿其中的金线:尽管不同文明在具体表现形式上存在差异,但它们都有一个共同的核心理念,那就是寻求与自然和谐共处。无论是中国的"天人合一",还是印度的众生平等,抑或是北美原住民的大地母亲观,都体现了人类对自然的敬畏和对生态平衡的追求。这种共同的智慧,超越了地域和文化的界限,成为人类文明的宝贵财富。在当今全球化的时代,这种古老而普世的生态观念,为我们应对现代环境挑战提供了深刻的启示和指导。

早期管理自然资本的关键技术和实践

在古代文明的发展过程中,人类面临着一个巨大的挑战:如何在缺乏现代科学技术的情况下,有效地管理和利用自然资源。面对这一挑战,我们的祖先展现出了惊人的智慧和创造力。他们通过细致的观察和长期的实践,逐渐形成了一套"被动管理"的技术和方法,这些方法不是试图征服自然,而是深入了解、认识并顺应自然规律。这种顺应自然的智慧主要体现在三个关键领域:历法、传统医学和水利土木工程。

历法是古代文明的核心技术,它不仅用于指导农业生产,还深刻影响了宗教仪式、社会治理和人们的日常生活。古代玛雅人创造了复杂而精确的历法系统,包括260天的卓尔金历和365天的哈布历。这个系统不仅能够准确预测天文现象,还与农业生产、宗教仪式和社会生活紧密结合。玛雅人通过这个系统来决定农作物的种植和收获时间,安排重要的社会活动,甚至预测未来。同样,中国的二十四节气也展现了古人对自然规律的深刻理解。这个系统将一年划分为24个时段,每个节气都与特定的自然现象和农事活动相对应。例如,"立春"标志着春天的开始,"芒种"提醒农民开始播种,"霜降"则预示着寒冷季节的到来。通过遵循这些节气,古代中国人能够更好地适应自然的变化,优化农业生产。

传统医学,如中国的中医和印度的阿育吠陀医学,是古代文明对人体与自然关系认识的结晶。这些医学体系不仅仅关注疾病的治疗,更强调人与自然的和谐,以及预防疾病的重要性。中医的"天人合一"理念认为,人体是自然界的一个缩影,人的健康状态与自然环境密切相关。中医根据四季变化调整养生方法,如春养肝、夏养心、秋养肺、冬养肾,体现了对自然规律的尊重和利用。通过这种方式,中医不仅治疗疾病,更注重通过调节人体与自然的关系来维护健康。印度的阿育吠陀医学同样强调人与自然的和谐。它将人体的体质与自然元素(土、火、水、空气、以太)联系起来,通过调和这些元素来实现身心健康。这种方法不仅关注个体的健康,还强调了人与环境的整体平衡。

水利土木工程是古代文明管理自然资源的另一个重要领域。这些工程不仅展示了古人的技术智慧,更体现了他们对自然规律的深刻理解和尊重。中国古代的都江堰水利工程是这方面的杰出代表。建于公元前256年的都江堰,至今仍在发挥着重要作用。它的设计巧妙地利用了自然河道的特点,通过分水鱼嘴、飞沙堰和宝瓶口等结构,实现了分流洪水和引水灌溉的双重功能。与现代的大坝不同,都江堰允许河水自由流动,保护了河流生态系统,是古代生态智慧的典范。

在建筑和风水方面,早期人类同样展现了对自然的深刻理解和巧妙运用。古代文明在建筑设计中融入了对自然环境的考量,不仅追求功能性和美观,更注重与周围环境的和谐共存。这种智慧在中国的风水理论中得到了集中体现。

风水是中国传统文化中与"天人合一"思想相关的一部分。在建筑设计中,古人遵循风水原则,选择适宜的地势和朝向,以实现人与自然的和谐。例如,故宫的选址和布局充分考虑了周围山川河流的地理特点,旨在达到"天人合一"的理想状态,促进居住者的健康和繁荣。 古代建筑师们深谙"因地制宜"之道。在山区,他们会利用地形建造悬崖上的寺庙或居所,如著名的悬空寺;在水乡,他们会设计水上建筑,如江南的水乡古镇。这些建筑不仅适应了当地的自然环境,还成为了独特的文化景观。

在材料选择上,古人也表现出了对自然的尊重和智慧。他们善于利用当地可得的材料,如木材、石材、土坯等,这不仅降低了运输成本,也确保了建筑与周围环境的和谐统一。例如,在中国北方干燥地区,人们使用夯土技术建造房屋,这种方法不仅适应了当地气候,还具有良好的保温性能。 古代建筑还常常融入了对自然现象的观察和利用。比如,中国传统的四合院设计,通过合理的布局来调节院落内的微气候,夏季凉爽冬季温暖。埃及的金字塔则利用了精确的天文知识,其设计与天体运行密切相关。

风水理论不仅影响了单体建筑的设计,还指导了整个城市的规划。中国古代城市的选址和布局常常遵循"背山面水"的原则,既利用了自然地形的优势,又创造了良好的生活环境。这种规划理念在今天看来,仍然具有重要的生态价值。可以看到古人在建筑设计中所体现的生态智慧。他们努力使建筑与自然环境和谐共存,这种理念在当今的可持续建筑设计中得到了新的诠释和应用。

现代建筑设计正在重新审视和吸收这些古老的智慧。绿色建筑、生态城市等概念的兴起,在某种程度上可以看作是对古代建筑智慧的回归和发展。通过结合现代科技和古代智慧,我们有可能创造出更加可持续、更加宜居的建筑和城市环境。

总的来说,早期人类在建筑和风水方面的成就,体现了他们对自然的敬畏和智慧运用。这些古老的实践为我们提供了宝贵的启示,指引我们在现代化进程中不忘与自然和谐共处。在面对气候变化和环境问题的今天,重新审视和借鉴这些古老的智慧,对于创造可持续的未来具有重要意义。

在探讨了早期人类在水利工程、建筑和风水等领域对自然资本管理的智慧后,我们不禁对古代文明在这方面的成就产生了浓厚的兴趣。接下来,让我们更深入地探索这些领域的具体实践和技术,以便更全面地理解我们的祖先是如何巧妙地管理和利用自然资源的。

我们将详细介绍几个典型的例子,包括古代玛雅文明的精确历法系统、中国的二十四节气、埃及人对尼罗河泛滥的管理,以及传统医学如中医和阿育吠陀医学中体现的生态智慧。这些例子不仅展示了古代人类在观察和理解自然规律方面的惊人能力,还揭示了他们如何将这些知识应用于日常生活和社会发展中。

通过这些具体的案例,我们将看到古代文明是如何在没有现代科技的支持下,仅凭细致的观察和代代相传的经验,创造出令人惊叹的自然资本管理系统。这些古老的智慧不仅在当时发挥了重要作用,即使在今天,仍然为我们应对现代环境挑战提供了宝贵的启示。

让我们一起踏上这段探索之旅,重新认识我们的祖先留下的宝贵遗产,并思考如何将这些智慧应用于当今世界面临的生态和环境问题。这不仅是对过去的回顾,更是对未来的展望,因为只有理解和尊重自然,我们才能真正实现可持续发展。

古代历法:自然计算系统

古代历法,如玛雅历法,可以被视为人类最早的"自然计算机"。这些复杂而精确的系统,在某种程度上,与现代的大型计算机在功能上有着惊人的相似之处。就像今天的超级计算机通过复杂的算法和海量数据来预测天气模式或进行保险精算一样,古代历法也在尝试解码和预测自然的复杂模式。

这些古老的时间系统不仅仅是简单的日期记录工具,而是对自然周期的深度计算和模拟。通过长期细致的观察和数据积累,古人创造了能够精确追踪天体运动、预测季节变化、甚至预报天气的复杂系统。这种对自然规律的量化和预测,本质上与现代科技的核心理念是一致的。

古代历法的创造者们,就像现代的数据科学家和气象学家一样,致力于从看似混沌的自然现象中寻找规律和模式。他们的工作不仅体现了人类对自然的深刻理解,也展示了古人惊人的数学和天文学造诣。这种将自然现象数字化、模型化的尝试,可以说是现代科学方法的早期雏形。

因此,我们可以将古代历法视为一种原始但极其精妙的"自然计算系统"。它们不仅帮助古人更好地理解和适应自然环境,还为人类文明的发展奠定了重要基础。这种智慧的结晶,在本质上与现代科技的追求并无二致,都是人类试图通过精确计算来掌握自然规律的体现。

古代玛雅历法

在古代文明的璀璨星河中,玛雅历法如同一颗耀眼的明珠,闪烁着智慧的光芒。这个精妙绝伦的时间系统不仅是玛雅文明的核心组成部分,更是人类对自然规律深刻理解的杰出代表。

玛雅人以其敏锐的观察力和非凡的智慧,不仅精确测量了太阳年、月相和金星运行等复杂的天文现象,还将这些自然规律与日常生活和农业生产紧密结合,创造出了一个令现代科学家都惊叹不已的历法体系。

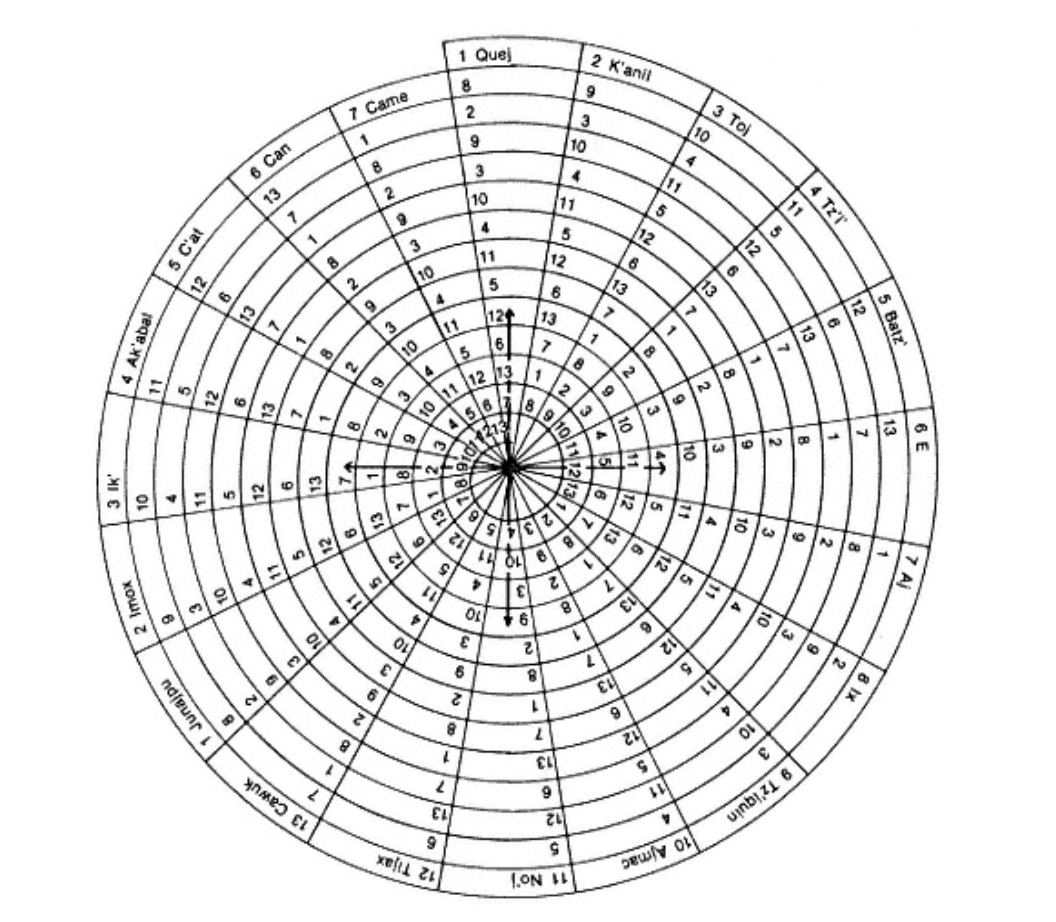

玛雅历法的核心包括两个相互交织的系统:260天的卓尔金历和365天的哈布历。卓尔金历是一个神秘而复杂的系统,由20个日名和13个数字巧妙组合,形成一个260天的循环。这个看似奇特的周期实际上与人类怀孕期的长度惊人地吻合,反映了玛雅人对生命周期的深刻洞察。

*这张图片展示了玛雅260天历法,通常称为卓尔金历(Tzolk'in)。卓尔金历是玛雅文明中一个重要的历法系统,由20个日名和13个数字循环组成,共260天。以下是解读图片内容的基本信息:

- 外圈的20个日名:外圈表示玛雅历法中的20个不同的日名,如“1 Quej”、“2 K'anil”等。这些日名依次循环,表示玛雅历法中的每一天。

- 内圈的13个数字:从内圈开始,有13个数字,这些数字表示每个日名的轮次。每个数字从1到13循环,并与外圈的日名组合,形成唯一的日期。例如,“1 Quej”之后是“2 K'anil”,再到“3 Tol”,依此类推。

数字和日名的组合:20个日名和13个数字的组合形成260天的循环(20日名 × 13数字 = 260天)。这也是玛雅历法最基础的部分,卓尔金历用于确定重要的宗教日子、占卜和仪式。

如何读取:

- 从内向外:你可以从中心的数字开始,向外走到日名,得到一个完整的日期。例如,最中心的“1”与最外层的“Quej”相结合,形成“1 Quej”。

- 然后数字2与“K'anil”相结合,形成“2 K'anil”,接着是“3 Tol”等。

这个系统帮助玛雅人决定重要的宗教和农业活动日期,并且与他们的宇宙观和天文学密切相关。*

哈布历(Haab')是基于太阳年的历法,类似于现代的公历,由18个20天的月份(即360天)和5个额外的“危险日”(Uayeb)组成。哈布历的每一天由“月份名 + 天数”的方式表示。 推算方法:每个月有20天,推算时直接从1数到20,然后进入下一个月份。例如: Pop 1 到 Pop 20 接着 Wo 1 到 Wo 20 依此类推,直到18个月结束,最后是Uayeb的5天。

玛雅历法最有趣的部分是历轮(Calendar Round),这是卓尔金历和哈布历的组合。由于卓尔金历是260天,哈布历是365天,它们的最小公倍数为18,980天,即52年。因此,一个特定的日期组合(如“1 Imix 4 Pop”)每52年才会重复一次。

除了上述两个周期,玛雅人还使用长纪历(Long Count)来记录更长的时间段。长纪历以基数20的进位制记录时间,单位包括:

- 1 Kin = 1天

- 1 Winal = 20天(1月)

- 1 Tun = 18 Winal = 360天(相当于一年)

- 1 Katun = 20 Tun = 7,200天

- 1 Baktun = 20 Katun = 144,000天 长纪历用于记录从纪元开始(公元前3114年8月11日)起的时间。因此,可以通过长纪日期推算距离纪元开始的天数。

要推算玛雅历的某一天,你可以使用以下步骤:

- 卓尔金历:查找当天在260天周期中的位置。例如,今天可能是“4 Kan”。

- 哈布历:查找当天在365天周期中的位置。例如,今天可能是“10 Pop”。

- 历轮:将卓尔金历与哈布历结合在一起,生成一个独特的日期(例如“4 Kan 10 Pop”)。

- 长纪历:如果需要精确到数千年的时间,可以使用长纪历的计时方法。

卓尔金历主要用于占卜和决定重大事件的吉凶,在玛雅社会的宗教和文化生活中扮演着至关重要的角色。与之并行的哈布历则更接近我们熟知的太阳历,由18个20天的月份和5个额外的日子组成,总计365天。这个系统直接关联着农业周期,指导着玛雅人的耕种和收获活动。

玛雅历法的精确度之高,即使在今天看来仍然令人叹为观止。他们计算的太阳年长度为365.242天,与现代天文学测定的365.242198天仅相差0.000198天,这种精确度在没有现代精密仪器的古代简直是不可思议的。更令人惊讶的是,玛雅人还能够精确预测日食和月食,他们的金星周期表比欧洲人的计算要精确得多,误差仅为两小时。这种天文观测和数学计算的精确性,直到近代才被科学家们超越。

玛雅历法不仅仅是一个计时工具,它更是玛雅人宇宙观和生活哲学的体现。通过这个复杂的系统,玛雅人将天文现象与日常生活、农业生产、宗教仪式和社会治理紧密结合。

他们相信时间是循环往复的,而不是线性的,这种观念深刻影响了他们的世界观和生活方式。玛雅人通过观察天象和使用历法来调整生活节奏,特别是在农业方面,他们能够准确预测雨季的到来,决定最佳的种植和收获时间,有效规避自然灾害带来的风险,确保粮食生产的稳定。

玛雅历法的神奇之处还在于它的预测能力。玛雅人创造了一个被称为"长计数"的系统,可以精确记录和预测跨越数千年的时间。这个系统不仅用于记录历史事件,还被用来预言未来。玛雅人相信宇宙运行遵循着特定的周期,通过研究这些周期,他们试图预测未来的事件。虽然这些预言常常被神秘化和误解,但它们反映了玛雅人对时间和宇宙规律的深邃思考。

玛雅历法的设计凝聚了对自然界的深刻理解,它不仅帮助古代玛雅人在日常生活和农业生产中顺应自然,还加强了社会的凝聚力。通过这种方式,玛雅文明实现了与自然的和谐共存,确保了社会的可持续发展。时至今日,玛雅历法仍然是人类智慧的璀璨明珠,它不仅展示了古代文明的辉煌成就,也为我们提供了理解时间、自然和宇宙的独特视角。在这个科技高度发达的时代,玛雅历法依然启发我们思考人与自然的关系,提醒我们尊重和顺应自然规律的重要性。

中国的二十四节气

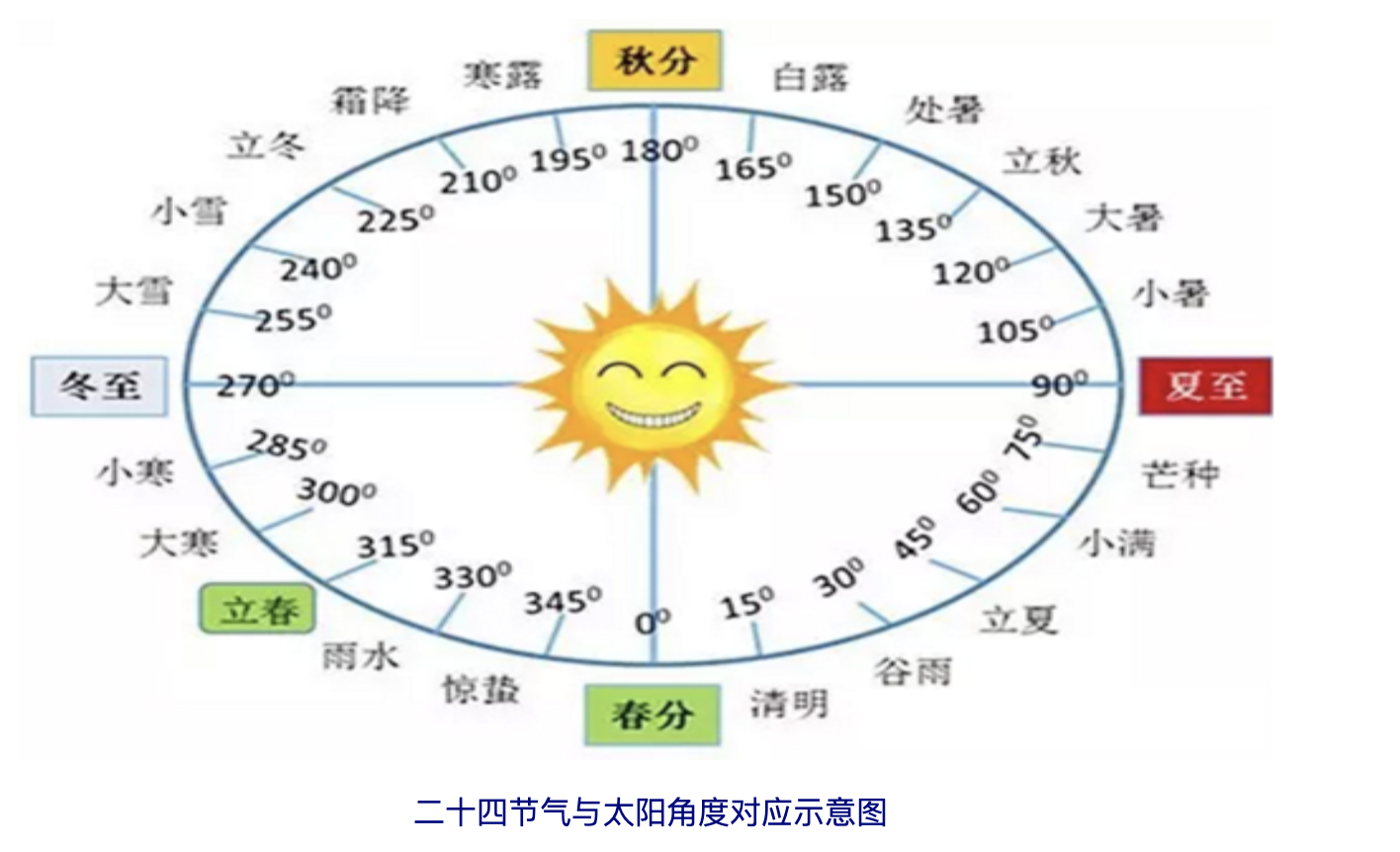

中国的二十四节气体系是古代智慧的结晶,展现了中国先民对自然规律的深刻理解,体现了人与自然和谐共处的哲学思想。这一独特的时间系统起源于黄河流域的农业社会,是古代中国人民通过长期观察太阳运动和气候变化而总结出来的宝贵经验。

它将一年精确地划分为二十四个节气,每个节气大约持续15天,巧妙地对应着一年中不同的气候特点和农业活动。

*二十四节气的划分 二十四节气是以12个月为基础,每月有两个节气。具体可分为以下四大类:

- 季节节气:如立春、立夏、立秋、立冬,反映季节交替。

- 气候节气:如大寒、小暑、大暑等,反映气温的变化。

- 物候节气:如惊蛰、清明、霜降等,反映自然现象和物候的变化。

- 农事节气:如芒种、小满、谷雨等,与农业生产密切相关。

这些节气形成了**“四季八节”**的格局,标志着季节的开始和结束,指导了古代社会的农耕生产和日常生活。

二十四节气的核心功能是为农耕社会提供时间指导。古代中国是典型的农耕文明,农作物的生长周期与气候变化密不可分,而气候预报工具的缺乏使得人们更加依赖通过观察自然现象来预测天气。因此,二十四节气不仅是时间单位,更是农业生产的指南针。

例如:

- 立春:春耕的开始,标志着农民开始准备耕作和播种。

- 雨水:预示着降雨量的增加,适合灌溉田地。

- 小满:表示农作物的籽粒开始灌浆,但尚未成熟,农民需加强田间管理。

- 芒种:象征着农忙时节,意味着需要播种晚稻,并且进行夏收。 这些节气帮助农民合理安排耕种、浇灌、施肥、收割等农业活动,确保生产的稳定性。它们是古代生产活动与自然相协调的智慧体现。

二十四节气最早见于《淮南子·天文训》,经过几代人的实践和完善,逐渐发展成为指导农业生产和日常生活的重要依据。这个系统的核心在于其对自然变化的精准把握。例如,"立春"标志着春天的开始,万物复苏,农民们开始为春耕做准备;"芒种"时节,麦类作物成熟,同时也是播种其他作物的最佳时期;"霜降"则预示着寒冷的冬季即将来临,提醒人们要做好防寒准备。

二十四节气的影响深深地嵌入了中国人的生活习俗和文化传统中。每个节气都有其独特的风俗和节日,成为中国传统文化的重要组成部分。在"清明"时节,人们祭祖扫墓,缅怀先人;"端午"期间,赛龙舟、吃粽子的习俗不仅纪念了屈原,也成为凝聚民族情感的重要纽带;而在"冬至",人们会聚在一起吃饺子或汤圆,寓意团圆和幸福。这些与节气相关的习俗不仅丰富了人们的精神生活,也加强了社会的凝聚力。

二十四节气体系的精髓在于它体现了古代中国人对自然规律的深刻理解和尊重。我们的先祖认识到,人类的生存和发展与自然环境密不可分,必须顺应自然的节律。他们通过仔细观察太阳的运行、气温的变化、动植物的生长规律,总结出了一套与自然和谐共处的生活方式。这种对自然的敬畏和尊重,体现在诸多方面:不滥伐森林,不过度捕猎,不污染水源等。这些做法在当时可能只是出于朴素的生存智慧,但在今天看来,却是维持生态系统稳定和可持续性的关键。

从现代科学的角度来看,二十四节气也是一项重要的天文和气象成就。它以太阳黄经为依据,精确地反映了地球在绕太阳运行过程中的位置变化,与现代天文学的计算结果高度吻合。这种精确性令人惊叹,体现了古代中国人在天文观测和时间计算方面的高度智慧。

尽管现代气象预报技术不断进步,二十四节气作为一种经验总结的气候规律,在很多情况下依然具有现实意义。气象专家指出,二十四节气的气候预测逻辑与现代气象学中的统计学方法相似,都是基于对大数据的分析,从而归纳出气象模式。

除了农业和气象,二十四节气还深深融入了中国人的文化生活。中医学中也广泛运用了二十四节气的理念,强调根据季节变化调整饮食、作息和养生方法。例如,夏季养心、冬季养肾等养生理论,强调人与自然和谐相处,顺应气候和节气变化调理身体。

2016年,二十四节气被联合国教科文组织列入人类非物质文化遗产代表作名录,这不仅是对中国传统文化的肯定,也表明这一古老的智慧正在为全世界所接受和欣赏。在面临全球气候变化和生态危机的今天,二十四节气所蕴含的生态智慧和可持续发展理念显得尤为珍贵。它提醒我们重新审视人与自然的关系,在追求经济发展的同时,也要尊重自然规律,维护生态平衡。

二十四节气不仅是一个时间系统,更是一种生活哲学,一种与自然和谐共处的智慧。在这个快节奏的现代社会,它提醒我们放慢脚步,感受自然的变化,珍惜每个季节带来的独特馈赠。通过学习和传承这一古老的智慧,我们可以在现代生活中找到一种平衡,既享受科技进步带来的便利,又不忘与自然保持亲密的联系。

二十四节气与玛雅历法在农业生产中的应用

二十四节气和玛雅历法不仅是时间计算系统,更是古代农业生产的重要指导。它们通过精确观察自然变化,为农民提供了种植和收获的最佳时机,从而优化农业生产。

在中国,二十四节气与多种农作物的种植和收获密切相关,尤其对稻麦轮作系统影响深远:

-

稻米种植:

- 立春(2月3日左右):开始育秧

- 清明(4月4日左右):插秧

- 芒种(6月5日左右):南方开始播种晚稻

- 立秋(8月7日左右):早稻收获

- 霜降(10月23日左右):晚稻收获

-

小麦种植:

- 白露(9月7日左右):开始播种冬小麦

- 立冬(11月7日左右):冬小麦播种截止

- 小满(5月20日左右):小麦开始灌浆

- 芒种(6月5日左右):小麦收获

这种稻麦轮作系统充分利用了土地资源,提高了粮食产量。农民通过遵循节气指导,可以在一年内实现两季收成,既种植水稻又种植小麦。

玛雅历法同样在农业生产中发挥着重要作用,尤其是对玉米这一主要作物的种植:

- 玉米种植周期:

- Yax K'in月(约3月中旬):开始播种玉米

- Yaxk'in月(约5月):玉米生长期,进行田间管理

- Kank'in月(约10月):玉米收获季节

玛雅人通过观察金星周期和雨季的到来,来决定玉米的最佳种植时间。他们的历法系统能够准确预测雨季的开始,这对于依赖雨水灌溉的玉米种植至关重要。

此外,玛雅历法还指导了其他作物的种植:

- 豆类:通常在玉米种植后不久进行间作

- 南瓜:与玉米、豆类形成"三姐妹"种植模式

- 辣椒和可可:作为重要的经济作物,其种植和收获也遵循历法指导

这些古老的农业智慧展示了人类如何通过细致观察和长期积累,将天文知识与农业生产紧密结合,实现了与自然的和谐共处,确保了粮食生产的可持续性。在现代农业中,这些传统知识仍然具有重要的参考价值,特别是在应对气候变化和发展可持续农业方面。

二十四节气在气象预测的应用

二十四节气不仅是一种时间划分系统,更是古代中国人智慧的结晶,它在气象预测和农业生产中发挥着至关重要的作用。这套系统通过精确观察太阳运行和自然变化,为农民提供了一个可靠的指南,大大提高了农作物的丰收概率。古人通过长期观察发现,每个节气都有其特定的气候特征和自然现象,这些特征与农作物的生长周期密切相关。

以春季为例,立春标志着万物复苏的开始。农民们知道,这时候土壤开始解冻,正是准备春耕的最佳时机。他们会根据立春前后的天气变化来判断整个春季的气候走向。如果立春时节温暖湿润,预示着春季雨水充沛,适合早稻种植;如果天气干燥寒冷,则可能需要调整种植计划,选择抗旱作物。

雨水节气则直接关系到春耕的开始。古人总结出"雨水前后,沉雨绵绵"的规律。农民们会密切关注这个时期的降水情况,如果雨水充足,就可以开始播种春小麦和油菜;如果雨水不足,则需要采取蓄水保墒的措施,确保种子能够顺利发芽。

惊蛰时节,天气逐渐转暖,土壤温度升高,各种昆虫开始苏醒。农民们知道,这是病虫害防治的关键时期。他们会根据惊蛰前后的温度变化来预测害虫的活动规律,提前做好防治准备。同时,惊蛰也是播种多种作物的好时机,如春玉米、春豆等。

清明节气不仅是祭祖的日子,也是农事活动的重要时间点。"清明断雪,谷雨断霜",这个古老的谚语准确地预测了气温的变化趋势。农民们知道,清明过后,寒潮的威胁基本消除,可以放心地进行大规模的春耕活动。同时,清明前后的降水情况也是预测全年降水量的重要依据。

谷雨节气更是直接与农业生产挂钩。"谷雨前后,种瓜点豆",这个时节雨水充沛,温度适宜,是种植多种作物的最佳时机。农民们会根据谷雨期间的降水量来调整灌溉计划,确保作物获得适量的水分。

夏季的节气同样蕴含着丰富的气象信息。小满意味着夏熟作物开始灌浆,此时的降水对于作物产量至关重要。农民们会密切关注小满期间的天气变化,如果出现连续高温少雨的情况,就需要及时采取灌溉措施。芒种则是夏收冬种的重要时节,古人根据芒种前后的气温变化来判断夏季的整体走向,为夏季农事活动做好准备。

立秋虽然在公历上仍处于炎热的夏季,但它预示着秋季的到来。农民们知道,立秋后的温度变化对秋季作物的生长至关重要。如果立秋后温度下降过快,可能需要采取措施保护尚未成熟的作物。同时,立秋也是判断秋季降水的重要依据,这对于种植冬小麦等秋播作物有重要指导意义。

寒露和霜降这两个节气则直接关系到秋收的时机。古人总结出"寒露麦,霜降豆"的种植经验,指导农民在适当的时候播种冬小麦和收获大豆。农民们会根据这两个节气前后的温度变化来判断霜冻的可能性,及时采取措施保护尚未收获的作物。

冬季的节气虽然农事活动较少,但对来年的农业生产仍有重要影响。例如,大雪节气的降雪情况直接关系到来年的土壤墒情。农民们会根据大雪期间的降雪量来预测来年的旱涝情况,为春耕做好准备。同时,冬至前后的气温变化也是预测来年气候的重要依据。

通过这种方式,二十四节气将天文观测、气象预报和农业生产紧密结合,形成了一个完整的农业指导系统。这个系统不仅帮助古代农民更好地把握农时,提高了农作物的产量,还培养了人们对自然规律的敏锐观察力。在现代科技高度发达的今天,二十四节气的智慧仍然给我们以启示,提醒我们要尊重自然规律,与自然和谐共处。这种古老的智慧,在我们面对气候变化等全球性挑战时,显得尤为珍贵。

二十四节气与玛雅历法的相同与不同

中国的二十四节气和玛雅历法虽然产生于不同的文明,但它们都展现了古代人类对自然规律的深刻洞察和智慧运用。这两个时间系统在本质上都是通过观察天象和自然变化来指导人类活动,但在具体实施和文化意义上却有着显著的差异。

首先,两者的共同点在于它们都是基于对太阳运动的观察而制定的。二十四节气以太阳在黄道上的位置为基础,每15度为一个节气;玛雅历法则包含了260天的宗教历(卓尔金历)和365天的太阳历(哈布历)。这两个系统都体现了古代人类对天文现象的精确观测能力,以及将这些观测结果应用于实际生活的智慧。

其次,两种历法系统都与农业生产密切相关。二十四节气直接指导着中国农民的耕作活动,每个节气都对应特定的农事;玛雅历法同样用于确定播种、收获等农业活动的最佳时机。这反映了古代农业社会对自然节律的依赖,以及人类如何通过观察自然来优化生产活动。

然而,这两个系统也存在显著差异。二十四节气更加注重季节性变化和气候特征,它将一年划分为更细致的时间段,每个节气都有明确的气候和物候特征。相比之下,玛雅历法更加复杂,它不仅用于农业生产,还深深融入了玛雅人的宗教信仰和占卜活动中。玛雅的260天历法被认为与人类怀孕期的长度相关,体现了他们对生命周期的独特理解。

在文化影响方面,二十四节气深深融入了中国的传统文化,影响了中医养生、民俗节日等多个方面。它更多地体现了一种实用性的生活智慧。玛雅历法则更多地与宗教仪式和预言活动相关,反映了玛雅文明对宇宙秩序的神秘理解。

在精确度方面,两者都展现了惊人的准确性。二十四节气的划分与现代天文学计算结果高度吻合,而玛雅人对金星周期的计算甚至比欧洲人更为精确。这种精确性在没有现代精密仪器的古代是令人惊叹的。

值得注意的是,二十四节气作为一种活态文化遗产,至今仍在中国社会中发挥着实际作用,并已被列入联合国非物质文化遗产名录。而玛雅历法虽然不再被广泛使用,但它所体现的天文知识和文化智慧仍然是研究古代文明的重要资料。

总的来说,中国的二十四节气和玛雅历法都是古代人类智慧的结晶,它们从不同角度诠释了人类如何理解和适应自然规律。这两个系统的存在告诉我们,不同文明可能会发展出不同的方法来认知和利用自然,但核心都是追求与自然的和谐共处。在当今面临全球气候变化和生态危机的背景下,这些古老智慧所蕴含的生态观念和可持续发展思想,为我们提供了宝贵的启示。

古代水利工程与建筑:顺应自然的智慧

古代文明在水利工程和建筑方面展现了深刻的智慧,体现了人类如何巧妙地顺应和利用自然规律。

以中国的都江堰水利工程为例,它通过巧妙的设计实现了分流洪水和引水灌溉的双重功能,而不是简单地阻挡河流。这种设计不仅有效地减少了水患,还为农业提供了稳定的灌溉用水,同时保持了河流的自然生态。

在建筑领域,古人运用风水理念,根据地形、气候和自然环境来选择建筑位置和设计布局。例如,中国古代宫殿的选址和规划往往考虑周围的山川河流,以达到与自然和谐共处的目的。这些做法体现了古人对自然的尊重和理解,强调的是与自然协调共存,而非征服自然。通过这些方法,古代文明成功地在保护环境的同时,实现了社会的可持续发展。

都江堰水利工程

在古代中国水利工程的璀璨历史长河中,都江堰如同一颗璀璨的明珠,闪耀着智慧的光芒。这项位于四川成都岷江上的水利工程,不仅是古代中国水利管理的杰作,更是人类与自然和谐共处的典范。都江堰的建造始于公元前256年,由李冰父子主持完成,至今仍在发挥着巨大的作用,见证了中华文明的悠久历史和深厚智慧。

都江堰的设计理念体现了古人对自然规律的深刻理解和巧妙运用。与现代水利工程常用的大坝技术不同,都江堰的设计巧妙地利用了自然河流的水力特性。它通过一系列独特的结构,如分水鱼嘴、飞沙堰和宝瓶口等,实现了分流洪水和引水灌溉的双重功能。分水鱼嘴如同一把巨大的"剪刀",将岷江的水流一分为二,内江水流入灌溉系统,外江水流继续向下游奔腾;飞沙堰则通过抬高内江水位,确保灌溉用水充足;宝瓶口的设计则巧妙地控制了进入内江的水量,防止洪水期间灌区遭受水患。这种设计不仅有效地减少了水患,还为成都平原提供了稳定的农业灌溉用水,奠定了"天府之国"的繁荣基础。

都江堰的生态智慧更是令人叹为观止。在现代水利工程中,大坝的修建常常会对河流生态系统造成严重破坏,如阻断鱼类的洄游通道,改变河流的自然流态等。而都江堰的设计却巧妙地避免了这些问题。它的结构允许河水自由流动,保持了河流的自然状态,使得鱼类等水生生物能够自由迁徙。这种设计不仅维护了河流生态系统的健康,还保证了水质的清洁,为农业灌溉提供了优质水源。都江堰的生态智慧体现了古人"天人合一"的哲学思想,强调人与自然的和谐共处,而不是对自然的征服和改造。

都江堰的成功不仅在于其卓越的工程设计,更在于其体现的可持续发展理念。这项工程在两千多年的历史长河中,经历了无数次洪水的考验,却始终发挥着重要作用。它不需要现代水利工程那样频繁的维护和更新,也不会因为淤积而失去功能。这种持久的效能正是源于其顺应自然、利用自然的设计理念。都江堰的成功告诉我们,真正的智慧不在于征服自然,而在于理解自然、顺应自然。

都江堰的影响远远超出了水利工程的范畴。它的成功为成都平原带来了长期的稳定和繁荣,促进了农业生产的发展,支撑了区域经济的繁荣。同时,都江堰也成为了中国古代科技和工程智慧的象征,影响了后世无数的水利工程。今天,都江堰不仅是一项仍在发挥作用的水利工程,也是一处重要的文化遗产和旅游胜地,吸引着来自世界各地的游客前来参观学习。

在当今这个面临严峻环境挑战的时代,都江堰的智慧显得尤为珍贵。它提醒我们,在追求经济发展和技术进步的同时,也要尊重自然规律,维护生态平衡。都江堰的成功经验启示我们,可持续发展不仅是一个现代概念,更是古人留给我们的宝贵遗产。通过学习和传承都江堰所体现的生态智慧,我们可以为解决当前的环境问题找到新的思路和方法。

都江堰是古代工程智慧的结晶,是人与自然和谐共处的典范。它不仅成功地解决了农业用水和洪水治理问题,还在很大程度上维护了生态系统的稳定。在这个科技高度发达的时代,都江堰仍然启发我们思考人与自然的关系,提醒我们尊重和顺应自然规律的重要性。它的存在,是对现代社会的一种无声诉说,告诉我们真正的智慧在于与自然和谐共处,而不是盲目地改造自然。

古埃及和印度的水利工程

古埃及和印度的水利工程,与中国的都江堰水利工程一样,都展现了古代人类对自然资源的智慧管理。这些文明在面对各自独特的自然环境时,发展出了富有创造性的解决方案,体现了人类与自然和谐共处的智慧。

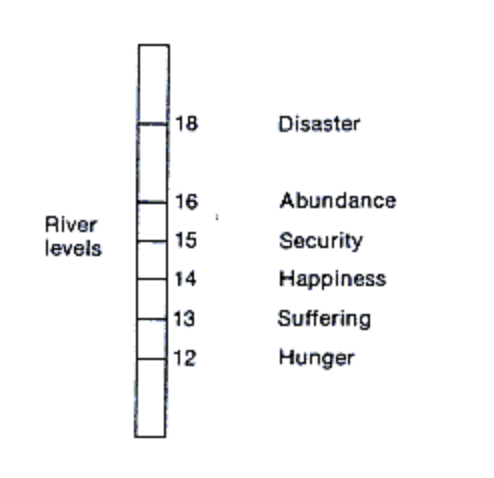

在古埃及,尼罗河的年度泛滥是整个文明的生命线。与都江堰利用分水鱼嘴控制水流不同,埃及人选择了顺应和预测尼罗河泛滥的方法。他们建立了"尼罗米尔"水位观测系统,这与都江堰的水位观测有异曲同工之妙。通过长期观测和记录,埃及人能够预测泛滥的时间和规模,从而合理安排农事活动。这种预测系统的精确度令人惊叹,体现了古埃及人对自然规律的深刻理解。

此外,埃及人还开发了复杂的灌溉系统,包括运河、堤坝和水库。这些工程虽然在规模和技术上可能不及都江堰那么先进,但同样体现了对水资源的精细管理。特别值得注意的是,埃及人将尼罗河的泛滥视为神灵的恩赐,这种宗教信仰进一步强化了人们对自然的尊重和感恩之心,与中国古代"天人合一"的思想有异曲同工之妙。

印度的情况则更为独特。面对季风气候带来的显著干湿季节变化,古印度人发展出了一套适应性极强的农业系统。虽然他们没有像都江堰那样的大型水利工程,但他们通过对季风规律的深入理解,巧妙地安排农业生产周期。这种对自然规律的把握,与中国古代二十四节气系统有相似之处。

为了更好地利用季风带来的水资源,印度人开发了梯田、水库和蓄水池等农业技术。这些措施虽然在规模上可能不及都江堰,但同样体现了对自然资源的有效管理和利用。特别是梯田技术,不仅有效利用了有限的水资源,还防止了水土流失,显示了古印度人的生态智慧。

值得注意的是,无论是埃及的尼罗河崇拜还是印度的季风信仰,都将自然现象与宗教紧密结合。这种将自然力量神化的做法,虽然在形式上与中国的"天人合一"思想不同,但本质上都体现了对自然的敬畏和尊重。这种思想在古代社会中起到了重要的生态保护作用,防止了对自然资源的过度开发和破坏。

总的来说,古埃及和印度的水资源管理虽然在具体方法上与都江堰有所不同,但都体现了古代文明对自然规律的深刻理解和智慧运用。这些文明都认识到了顺应自然、合理利用自然资源的重要性,而不是试图征服自然。他们的经验告诉我们,真正的智慧在于理解和适应自然,而不是盲目地改造自然。在当今面临严峻环境挑战的时代,这些古老文明的智慧仍然具有重要的启示意义,提醒我们在追求发展的同时,也要尊重自然规律,维护生态平衡。

罗马帝国的引水系统和古巴比伦的灌溉技术

除了古埃及和印度的水利工程,罗马帝国的引水系统和古巴比伦的灌溉技术同样展现了古代文明对水资源管理的智慧。

罗马帝国的引水渠系统是古代工程学的一大奇迹,它不仅满足了城市居民的用水需求,还推动了罗马文明的繁荣发展。这个庞大的系统包括地下管道、地上渠道和宏伟的高架桥,将远处山区的清洁水源源源不断地输送到城市。罗马人巧妙地利用地形落差,通过精确的坡度计算,实现了水的自然流动,无需任何机械动力。这种设计不仅节省了能源,还保证了水质的清洁。随着时间的推移,罗马人不断改进他们的引水技术,如使用更耐用的材料、改善水压控制等,这些进步使得一些罗马时期的引水渠直到今天仍在使用。

然而,罗马引水系统的建设也对当地生态产生了一定影响。大规模的引水改变了一些地区的水文环境,影响了当地的植被分布和野生动物栖息地。尽管如此,罗马人也尝试通过一些措施来减少负面影响,如在引水渠周围种植树木以防止水土流失,这些做法体现了他们对环境保护的初步意识。

与此同时,在美索不达米亚平原上,古巴比伦人发展出了独特的灌溉技术。他们充分利用底格里斯河和幼发拉底河的季节性泛滥,开发出了复杂的运河和水渠网络。巴比伦人的灌溉系统不仅仅是简单的引水,而是一个精心设计的水资源管理系统。他们建造了大型水库来储存洪水期的多余水量,并在干旱季节使用。此外,巴比伦人还发明了水闸和堤坝等先进的水利设施,可以根据需要控制水流。这种灌溉系统的设计理念与中国的都江堰有异曲同工之妙,都体现了古人对自然规律的深刻理解。

随着时间的推移,巴比伦的灌溉技术不断发展。他们开始使用更先进的材料来建造水利设施,如沥青来防水。同时,他们也逐渐认识到过度灌溉可能导致土壤盐碱化的问题,因此开始采取措施控制灌溉量,这显示了他们对可持续农业的初步认识。巴比伦的灌溉系统为美索不达米亚平原带来了丰收,支撑了这个古老文明的繁荣,但也不可避免地改变了当地的生态环境。大规模的灌溉使得原本干旱的地区变得湿润,改变了植被分布,也影响了一些野生动物的栖息地。

这些古代文明的水利工程,无论是罗马的引水系统还是巴比伦的灌溉技术,都体现了人类智慧与自然力量的互动。它们不仅是工程学的杰作,更是古人对自然规律深刻理解的体现。这些古老的智慧启示我们,在追求发展的同时,也要尊重自然规律,寻求与自然的和谐共处。在当今面临水资源短缺和环境污染等严峻挑战的时代,这些古代文明的经验无疑具有重要的借鉴意义。

建筑风水学

古代建筑和风水学是中国传统文化中"天人合一"思想的具体体现,它们深刻反映了古人对自然环境的尊重和智慧运用。这种思想认为人类是自然的一部分,应该与自然和谐共处,而不是试图征服或改造自然。在建筑设计和选址中,这种理念得到了充分的体现。

风水学,又称堪舆学,是一门研究人与环境关系的古老学问。它强调选择有利的地理环境来营造人类的居住和活动空间,以达到趋吉避凶、和谐共生的目的。风水学是中国古代建筑理论的三大支柱之一,在中国建筑史上享有崇高地位。它不仅包含了人对自然的探索、认知和适应,还融合了地理、心理、美学等多元素,在中国古代建筑过程中占据着重要地位。

在古代建筑中,风水原则被广泛应用于从皇宫到普通民居的各类建筑中。中国古代建筑在地形地势、水质、土壤结构、朝向、气候的选择上,都有风水学可依据。这样建造的房屋,一般都明亮宽敞、水源丰富、利于农耕,同时又能防止自然灾害的侵袭。

以北京故宫为例,其选址和布局充分体现了风水学的精髓。故宫坐北朝南,背靠景山,面对天安门广场,左有东华门,右有西华门,形成了"左青龙,右白虎,前朱雀,后玄武"的理想格局。这种布局不仅符合中国传统的宇宙观,也充分利用了自然地形,创造出一个既庄严宏伟又与自然和谐共处的建筑群。

据《大清会典》中记载,故宫太和殿屋檐上的走兽最前面的是“骑兽仙人”,后面的排列顺序为龙、凤、狮子、天马、海马、狻猊、押鱼、獬豸、斗牛、行什。数目越多,表示级别越高。

**古代建筑的屋脊上常常装饰着各种神兽,这些神兽不仅具有装饰作用,更蕴含着丰富的文化内涵和实际功能。龙和凤作为最尊贵的神兽,分别象征着皇权和祥瑞,通常只用于皇家建筑。狮子和天马代表勇猛威严,有护法和开拓之意。海马和狻猊则象征忠勇吉祥,具有护佑平安的功能。

狎鱼和斗牛被认为能兴云作雨,用于灭火防灾。獬豸因其辨别是非的能力,象征公正无私。行什则被视为能够防雷的神兽。这些神兽不仅彰显建筑主人的地位,还在风水学上被认为能够护佑城池,具有强大的磁场力量。 从实用角度来看,这些屋脊神兽还能防止雨水渗入,固定瓦片,起到保护建筑的作用。总的来说,屋脊神兽是中国古代建筑智慧的结晶,既体现了古人对自然力量的敬畏,又展现了精湛的建筑技艺,同时还承载着丰富的文化寓意。**

在民间建筑中,四合院的设计也是风水思想的典型体现。四合院通常坐北朝南,以充分利用阳光,同时避免冬季寒风的直接侵袭。院落中的树木和水景不仅美化环境,还能调节微气候,创造出舒适宜人的生活空间。这种设计充分考虑了自然因素,体现了人与自然和谐共处的理念。

古代建筑师们还十分注重建筑材料的选择和使用。他们倾向于使用当地可得的天然材料,如木材、石材、土坯等。这不仅降低了运输成本,也确保了建筑与周围环境的和谐统一。例如,在中国北方干燥地区,人们使用夯土技术建造房屋,这种方法不仅适应了当地气候,还具有良好的保温性能。

此外,古代建筑还常常融入了对自然现象的观察和利用。例如,中国传统园林的设计就是"天人合一"思想的集中体现。园林设计师们通过巧妙的布局和景观设计,在有限的空间内创造出"咫尺山林"的效果,让人仿佛置身自然之中。他们利用山水、植物、建筑等元素,创造出动静结合、虚实相生的空间,体现了对自然美的追求和对宇宙和谐的理解。

在城市规划层面,"天人合一"的思想同样得到了体现。中国古代城市的选址和布局常常遵循"背山面水"的原则,既利用了自然地形的优势,又创造了良好的生活环境。例如,杭州的选址就充分利用了西湖的自然景观,形成了"上有天堂,下有苏杭"的美誉。

值得注意的是,虽然风水学中包含了一些难以用现代科学解释的神秘元素,但其核心理念 - 即选择有利的自然环境,创造和谐的人居空间 - 在今天看来仍然具有重要的生态和环境价值。现代的绿色建筑和可持续城市设计在某种程度上可以看作是对这种古老智慧的继承和发展。

随着时代发展,建筑风水学由古代的朴素理论逐渐进入了系统化的现代阶段,发展为现代建筑风水学说——时空环境学。它融汇中外、现代与传统结合,形成了内涵丰富、综合性和系统性更强的独特理论体系。现代社会的建筑设计均自觉或不自觉地涉及现代风水理论,即地球物理学、水文地质学、天文学、气象学、环境学、建筑学、生态学、人体生命信息学,以及美学、伦理学、宗教、民俗等多种学科综合一体的科学理论。

"天人合一"思想在古代建筑和风水学中的应用,体现了我们祖先对自然的敬畏和智慧。他们努力使建筑与自然环境和谐共存,这种理念在当今面临严峻环境挑战的世界中显得尤为珍贵。通过学习和借鉴这些古老的智慧,我们可以为创造更加可持续、更加宜居的现代建筑和城市环境提供新的思路。

在当代,随着环境问题的日益严峻,"天人合一"的思想再次受到重视。现代建筑设计正在重新审视和吸收这些古老的智慧。绿色建筑、生态城市等概念的兴起,在某种程度上可以看作是对古代建筑智慧的回归和发展。通过结合现代科技和古代智慧,我们有可能创造出更加可持续、更加宜居的建筑和城市环境,实现真正的人与自然和谐共处。

传统医学:古代文明的智慧结晶

传统医学体系,尤其是中国的中医和印度的阿育吠陀医学,是古代文明智慧的璀璨结晶。这些医学体系不仅仅专注于疾病的治疗,更重要的是,它们强调了人与自然和谐共处的重要性,以及预防疾病的核心地位。通过深入研究这些传统医学体系,我们可以获得一个全新的视角来理解健康与自然之间的密切关系。

中医

黄帝内经》是中医理论的奠基之作,其中蕴含的"天人合一"思想深刻影响了中医学的发展。这部古老的医学经典详细阐述了人体与自然界的密切关系,为我们理解中医如何与自然融合提供了丰富的洞见。

《黄帝内经》中的《素问·四气调神大论》指出:"春三月,此谓发陈,天地俱生,万物以荣,夜卧早起,广步于庭,被发缓形,以使志生,生而勿杀,予而勿夺,赏而勿罚,此春气之应,养生之道也。"这段文字生动描绘了春季的特征,并提出了相应的养生之道。它强调人应该顺应春天万物生长的特性,早睡早起,适当运动,保持乐观开放的心态。这种建议不仅仅是简单的生活指导,更体现了中医对自然规律的深刻理解和对人体生理节律的精准把握。 同样,《素问·四气调神大论》对其他季节也有相应的养生建议。例如,夏季应"夜卧早起,无厌于日,使志无怒",秋季则要"早卧早起,与鸡俱兴,使志安宁,以缓秋刑",冬季建议"早卧晚起,必待日光"。这些建议都是基于对自然界季节变化规律的观察,以及对人体生理特点的深入理解。

《黄帝内经》还提出了"五运六气"的理论,将自然界的五行(木、火、土、金、水)与六气(风、寒、暑、湿、燥、火)相结合,解释了自然界的变化规律及其对人体健康的影响。例如,《素问·六节藏象论》中说:"东方生风,风生木,木生酸,酸生肝,肝生筋,筋生心。"这种理论将自然界的方位、气候、五行、人体脏腑、味道等多个方面联系起来,形成了一个完整的生态系统观。

在疾病的预防和治疗方面,《黄帝内经》也强调了顺应自然的重要性。《素问·四气调神大论》中说:"是故圣人不治已病治未病,不治已乱治未乱,此之谓也。"这句话强调了预防的重要性,认为应该在疾病发生之前就采取措施,而不是等到疾病发生后再进行治疗。这种观念与现代医学中的预防医学理念不谋而合。

《黄帝内经》还详细讨论了不同体质的人应如何根据自然环境的变化来调节自己的生活方式。例如,《素问·异法方宜论》中说:"故东方之域,天地之所始生也,鱼盐之地,海滨傍水,其民食鱼而嗜咸,皆安其处,美其食。"这段话指出,生活在东方沿海地区的人们习惯食用鱼和咸味食物,这与当地的自然环境是相适应的。这种观点体现了中医对地理环境、饮食习惯和人体健康之间关系的深刻认识。

总的来说,《黄帝内经》中的养生和医学理念深深植根于对自然规律的观察和理解。它不仅仅是一部医学著作,更是一部阐述人与自然和谐共处之道的哲学著作。通过遵循自然规律,调节生活方式,中医学旨在实现人体内外的平衡,从而达到健康长寿的目标。这种思想在当今社会仍然具有重要的指导意义,提醒我们在追求现代化的同时,也要尊重自然,保持与自然的和谐关系。

除《黄帝内经》外,中医的其他经典著作如《伤寒论》、《金匮要略》等也蕴含了丰富的顺应自然的智慧。这些著作进一步发展和细化了中医理论,为我们提供了更多关于如何与自然和谐相处的具体指导。

《伤寒论》是东汉末年张仲景所著的一部中医经典,被誉为"方书之祖"。这部著作不仅详细描述了外感病的诊断和治疗,更体现了对自然规律的深刻理解。《伤寒论》中的"六经辨证"理论将疾病的发展过程与自然界的变化相联系,体现了中医"天人合一"的思想。

例如,《伤寒论》中提出:"太阳之为病,脉浮,头项强痛而恶寒。"这里的"太阳"不仅指人体的某个部位,也暗示了疾病与自然界寒邪侵袭的关系。张仲景认为,人体的生理活动与自然界的变化密切相关,疾病的发生和发展也遵循着类似的规律。

《伤寒论》还强调了"因时制宜"的治疗原则。例如,在论述汗法时,张仲景指出:"发汗不可再发汗,汗多亡阳,阳虚者不可发汗。"这不仅体现了对人体生理状态的精准把握,也反映了对自然规律的尊重。过度发汗会导致阳气耗损,就如同自然界中过度消耗资源会导致生态失衡一样。

《金匮要略》是张仲景的另一部重要著作,主要论述内科杂病的诊断和治疗。这部著作同样体现了顺应自然的思想。例如,在讨论妇科疾病时,《金匮要略》强调了女性生理周期与自然界阴阳变化的关系,提出了"调经"的治疗原则,即通过调节人体内部的阴阳平衡来达到治疗的目的。

此外,《金匮要略》中的"脏腑辨证"理论将人体内部器官的功能与自然界的五行相对应,如"肝属木"、"心属火"等。这种理论不仅为疾病诊断提供了理论基础,也体现了中医对人体与自然界关系的整体性认识。

这些中医经典著作共同构建了一个完整的、以顺应自然为核心的医学体系。它们不仅仅是医学著作,更是古代中国人对自然规律的深刻洞察和智慧结晶。这些著作教导我们,健康不仅仅是身体的状态,更是人与自然和谐共处的结果。通过遵循自然规律,调节生活方式,我们可以达到身心健康的理想状态。

阿育吠陀医学

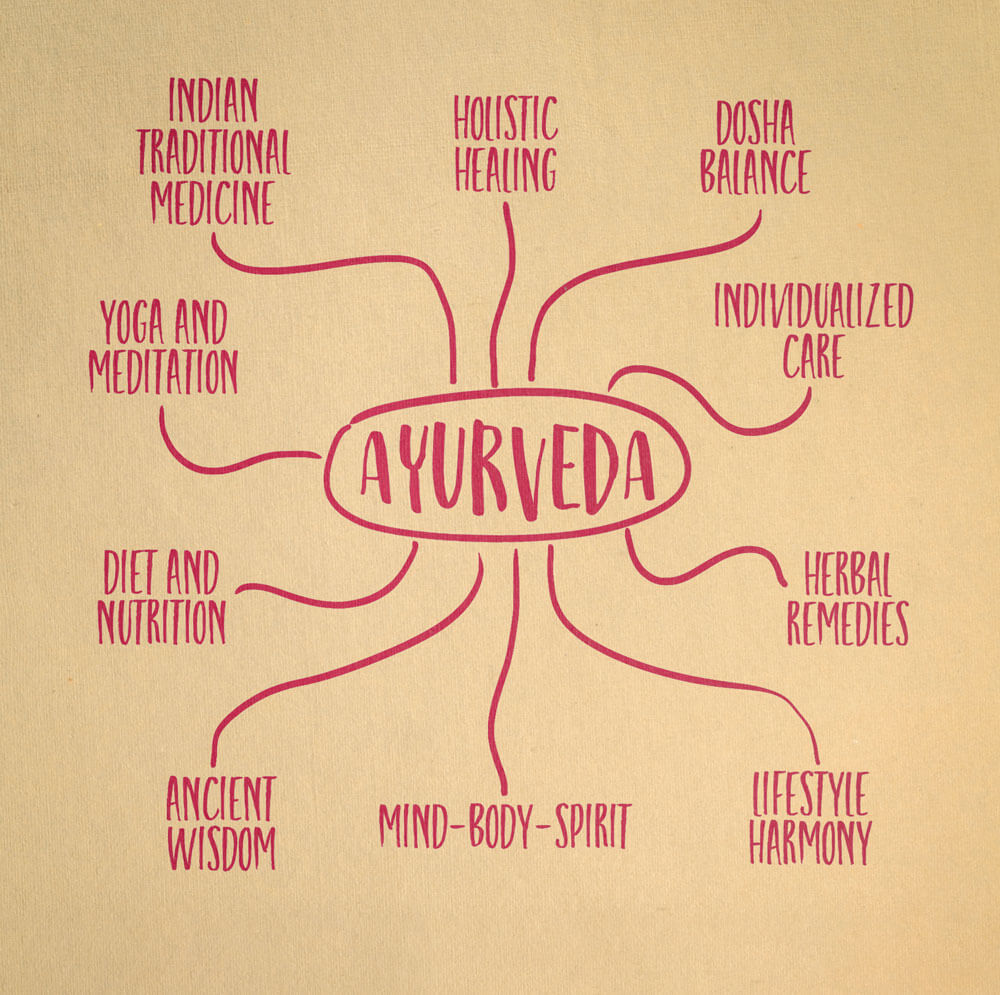

印度的阿育吠陀医学,作为世界上最古老的医学体系之一,与中医一样,深深植根于人与自然和谐共处的理念。"Ayurveda"一词源自梵语,意为"生命的科学"或"长寿的智慧",这个名称本身就体现了阿育吠陀医学对生命整体性的关注。

阿育吠陀医学的核心理念是"平衡"。这种平衡不仅指人体内部各系统的平衡,还包括人与自然环境之间的平衡。阿育吠陀认为,健康不仅仅是没有疾病,而是身体、心灵和精神的完美和谐状态。这种和谐状态的实现,需要个体与周围环境保持平衡。

在阿育吠陀医学中,宇宙万物,包括人体,都由五大元素(Pancha Mahabhutas)构成:地(Prithvi)、水(Jala)、火(Agni)、风(Vayu)和空(Akasha)。这五大元素在人体中以不同的比例组合,形成了三种基本的生理能量,即三种体质类型(Doshas):

在阿育吠陀医学中,宇宙万物,包括人体,都由五大元素(Pancha Mahabhutas)构成:地(Prithvi)、水(Jala)、火(Agni)、风(Vayu)和空(Akasha)。这五大元素在人体中以不同的比例组合,形成了三种基本的生理能量,即三种体质类型(Doshas):

- Vata(风):由空气和以太元素组成,控制身体的运动和神经系统。

- Pitta(火):由火和水元素组成,控制新陈代谢和消化系统。

- Kapha(水):由地和水元素组成,负责身体结构和液体平衡。

每个人都有独特的Dosha组合,这决定了个体的体质特点、性格特征,甚至疾病倾向。阿育吠陀医生通过详细的问诊和体格检查,确定患者的体质类型,然后根据个体特点和自然元素之间的关系,制定个性化的治疗和保健方案。

阿育吠陀医学强调预防胜于治疗。它提倡通过日常生活的调理来维持健康,包括:

- 饮食调理(Ahara):根据个人体质和季节变化调整饮食。

- 生活方式(Vihara):包括适当的睡眠、运动和日常习惯。

- 行为规范(Achara):强调道德行为和心理健康的重要性。

- 季节性调理(Ritucharya):根据季节变化调整生活方式。

在治疗方面,阿育吠陀医学采用全面的方法,包括草药治疗、按摩疗法、瑜伽和冥想等。这些治疗方法旨在恢复身体的自然平衡,而不仅仅是消除症状。

阿育吠陀医学的一个重要特点是它强调个体与自然环境的密切联系。例如,它认为不同的季节会影响人体的Dosha平衡,因此建议根据季节变化调整饮食和生活习惯。同样,它也认为不同地理环境会影响人体健康,因此在选择治疗方法时会考虑患者所处的自然环境。

总的来说,阿育吠陀医学提供了一种全面的健康观念和生活方式指导。它教导我们,真正的健康来自于与自然的和谐共处,以及身体、心灵和精神的平衡。通过遵循自然规律,调整生活方式,我们可以预防疾病,维持健康,实现长寿。

在当今这个快节奏、高压力的现代社会中,阿育吠陀医学的智慧显得尤为珍贵。它提醒我们重新审视自己的生活方式,关注与自然的联系,寻求身心的平衡。通过结合阿育吠陀的古老智慧和现代医学的先进技术,我们有可能创造出一种更加全面、更加可持续的健康模式,不仅能够有效预防和治疗疾病,还能提高生活质量,促进社会的可持续发展。

这些传统医学体系展示了古人如何通过深入理解自然界的变化规律及其与人体的互动关系,制定出有效的健康维护和疾病预防方法。它们的共同特征是强调顺应自然,并将人类的健康与环境紧密联系在一起。这种观念在当今社会显得尤为重要。在现代医学高度专业化和技术化的背景下,我们往往忽视了人与自然的整体关系,过分依赖药物和手术来治疗疾病,而忽视了预防和日常保健的重要性。

传统医学的智慧提醒我们,健康不仅仅是身体没有疾病,更是一种与自然和谐共处的状态。它鼓励我们重新审视自己的生活方式,关注日常的饮食起居,注意身心的平衡,并与自然环境保持和谐。这种全面的健康观念,不仅有利于个人健康,也有助于构建更加可持续的社会。

医学中的自然智慧:药食同源

古老的医学智慧,如中医的"药食同源"理念和阿育吠陀医学的草药疗法,正在以新的方式影响着现代的生态医学实践。

中医的"药食同源"理念源于对自然和人体的整体观察。这一理念认为,食物和药物本质上是相通的,都来自大自然,都能影响人体的健康状态。在现代社会,这一古老的智慧正在有机农业和慢性病管理中找到新的应用。

在有机农业中,"药食同源"的理念启发了一种新的种植方式。农民们不再仅仅关注作物的产量,而是更加注重作物的营养价值和药用价值。例如,在中国的一些地区,农民们开始在稻田中种植莲子和茨实等传统中药材。这种做法不仅增加了农民的收入,还提高了土地的利用效率,同时也为消费者提供了更多具有健康效益的食品选择。

更有趣的是,一些农民开始尝试将中医的五行理论应用到种植中。他们根据作物的属性和生长特性,合理安排种植顺序和搭配,以达到土地养护和作物互利的效果。这种方法不仅提高了作物的品质,还减少了化学肥料和农药的使用,有利于生态环境的保护。

在慢性病管理方面,"药食同源"的理念正在改变人们的健康管理方式。越来越多的人开始意识到,日常饮食对健康的重要性不亚于药物治疗。一些医院和健康管理机构开始推广"食疗"概念,根据患者的体质和病情,制定个性化的饮食方案。例如,对于糖尿病患者,医生可能会推荐一些具有降糖作用的食材,如苦瓜、山药等;对于高血压患者,则可能推荐一些有助于降压的食物,如芹菜、木耳等。

这种将食物视为药物的方法,不仅有助于疾病的预防和控制,还能减少药物使用,降低医疗成本。更重要的是,它鼓励人们主动参与到自己的健康管理中,培养健康的生活方式。这种方法的效果已经得到了一些研究的支持。例如,一项针对2型糖尿病患者的研究发现,采用中医食疗方案的患者,其血糖控制效果优于单纯使用西药的患者,而且副作用更少。

与此同时,阿育吠陀医学的草药疗法也在现代生态健康疗法中发挥着重要作用。阿育吠陀医学强调使用天然草药来治疗疾病和维护健康,这种方法正在被现代医学重新审视和应用。

在现代生态健康疗法中,阿育吠陀的草药知识被用来开发新的天然药物和保健品。例如,姜黄素作为一种强大的抗炎和抗氧化剂,正在被广泛研究其在预防和治疗各种慢性疾病中的潜力。另一个例子是印度醋栗(Amla),它富含维生素C和其他抗氧化物质,正被用于开发各种健康产品。

更有意思的是,阿育吠陀的整体健康观正在影响现代的健康管理方式。阿育吠陀认为,健康不仅仅是没有疾病,而是身体、心灵和精神的平衡状态。这种观念正在被一些前沿的健康管理中心采纳。这些中心不仅提供常规的医疗服务,还融入了瑜伽、冥想、草药疗法等阿育吠陀元素,旨在实现全面的健康管理。

例如,在印度的一些现代化医院中,病人可以选择结合现代医学和阿育吠陀疗法的治疗方案。对于一些慢性病患者,医生可能会在常规治疗的基础上,推荐一些阿育吠陀的草药制剂或者生活方式调整建议。这种结合方式不仅能够提高治疗效果,还能减少药物的副作用,提高患者的生活质量。

在面对全球性健康挑战的今天,传统医学的智慧为我们提供了宝贵的启示。它告诉我们,真正的健康不仅需要先进的医疗技术,更需要我们重新建立与自然的和谐关系。通过结合现代医学的精确性和传统医学的整体观,我们有可能创造出一种更加全面、更加可持续的健康模式。这种模式不仅能够有效预防和治疗疾病,还能够提高人们的生活质量,促进社会的可持续发展。

传统医学所蕴含的智慧,不仅是古代文明的瑰宝,也是我们应对当前健康挑战的重要资源。在当今这个面临严峻环境和健康挑战的时代,重新审视和借鉴这些传统医学的智慧,对于创造可持续的未来具有重要意义。它提醒我们,在追求科技进步和经济发展的同时,也要尊重自然规律,维护生态平衡,从而实现人类社会的真正可持续发展。

古代文明管理自然资本的早期智慧

古代文明在自然资本管理方面展现了令人惊叹的智慧和技术。通过对历法、建筑、水利工程、养生和医学等领域的深入探索,我们可以看到早期人类如何巧妙地利用和管理自然资源,以实现可持续发展。

在历法方面,中国的二十四节气体系是一个杰出的例子。这个精密的时间系统不仅仅是简单的日期标记,而是融合了天文观测、气候变化和农业生产的综合知识体系。通过将一年划分为24个节气,古人能够准确预测季节变化,指导农业生产活动。这种方法实质上是对自然周期的深刻理解和巧妙利用,使得农业生产能够最大限度地适应自然规律,提高资源利用效率。同时,二十四节气还影响了中国传统文化的方方面面,从饮食习惯到民俗活动,都体现了与自然节律的和谐统一。

古代建筑技术同样体现了对自然资本的智慧管理。以中国传统建筑为例,其设计和布局充分考虑了地理环境、气候特点和自然资源的可持续利用。比如,北方的四合院利用厚重的墙体和紧凑的布局来保暖,而南方的庭院则强调通风和遮阳。这些设计不仅提高了居住舒适度,还大大减少了能源消耗。此外,古代建筑广泛使用本地可再生材料,如木材和竹子,既减少了运输成本,又确保了建筑的可持续性。

水利工程是古代自然资本管理的另一个重要领域。中国古代的都江堰和大运河等水利工程,展示了古人如何巧妙地利用自然地形和水文特点来实现水资源的有效管理。都江堰通过分水、引水和泄洪等设计,不仅解决了灌溉问题,还有效控制了洪水,实现了生态平衡。这种顺应自然、因势利导的方法,最大限度地减少了对自然环境的破坏,同时提高了水资源的利用效率。

在养生和医学领域,古代文明同样展现了对自然规律的深刻理解和尊重。中医的整体观念和阴阳五行理论,强调人与自然的和谐统一,提倡通过调节生活方式来维护健康。《黄帝内经》中"上古天真论"所描述的理想生活状态,体现了古人对自然规律的敬畏和对健康生活的追求。同样,印度的阿育吠陀医学也强调个体与自然环境的平衡,通过饮食调理、生活方式调整和季节性调理等方法来维护健康。这些传统医学体系不仅关注疾病的治疗,更注重预防和全面的健康管理,体现了一种可持续的健康观念。

这些古代技术和实践方法的共同特点是,它们都建立在对自然规律的深刻理解之上,强调顺应自然而不是征服自然。通过精确观察和长期积累的经验,古人发展出了一套与自然和谐共处的生存智慧。这种智慧不仅体现在具体的技术和方法上,更反映了一种尊重自然、可持续利用资源的哲学思想。

古代的自然资本管理方法虽然在形式上可能显得简单或原始,但其核心理念却具有深远的现代意义。在当今面临严峻环境挑战的背景下,这些古老的智慧为我们提供了宝贵的启示。它们提醒我们,真正的可持续发展不是通过高科技来征服自然,而是要学会与自然和谐共处,在利用自然资源的同时也要尊重和保护自然。

通过回顾和分析这些古代实践,我们可以得到一些重要的启示:首先,自然资本管理需要建立在对自然系统深入理解的基础上;其次,有效的管理策略往往是顺应自然规律,而不是试图改变它;再次,可持续的解决方案通常需要考虑长期效益,而不是追求短期利益;最后,真正有效的自然资本管理应该是全面的,涉及社会生活的各个方面,从农业生产到日常起居。

这些古代智慧不仅有助于我们重新思考当前的环境问题和资源管理策略,也为我们探索更加可持续的发展模式提供了有价值的参考。在科技高度发达的今天,我们应该如何将这些古老的智慧与现代科技和管理方法相结合,创造出更加有效和可持续的自然资本管理模式,是我们需要深入思考和探索的重要课题。

古代智慧的现代启示

在回顾了古代文明的自然资本管理智慧后,我们不禁要问:这些古老的智慧对当今世界有何启示?它们如何帮助我们应对现代社会面临的环境挑战?

首先,古代文明的自然资本管理方法强调了对自然规律的深入理解和尊重。无论是二十四节气系统、传统建筑设计,还是古代水利工程,都体现了"知天知地"的智慧。这提醒我们,在制定环境政策和资源管理策略时,必须建立在对生态系统深入理解的基础之上。现代科技虽然给了我们改造自然的强大能力,但如果缺乏对自然系统的全面认知,我们的行为可能会带来意想不到的负面后果。

其次,古人的方法通常采取"顺势而为"的策略,而非试图彻底改变自然。这种方法不仅更加节能高效,而且能够维持生态系统的平衡。比如,都江堰水利工程巧妙利用地形特点,通过最小的人工干预实现了最大的效益。这启示我们,在面对环境问题时,应该更多地考虑如何利用和增强自然系统的自我修复能力,而不是过度依赖人工干预。

第三,古代的自然资本管理通常具有长期性和整体性。无论是农业生产还是城市规划,都考虑到了长远的可持续性。这与现代社会常见的短期行为形成鲜明对比。在当前全球面临气候变化、生物多样性丧失等长期性挑战的背景下,我们更需要这种长远的眼光。

此外,古代文明的做法往往将自然资本管理融入日常生活的方方面面,从饮食起居到文化习俗。这种全面的方法提醒我们,有效的环境保护和资源管理不能仅仅依靠技术手段,还需要从生活方式和文化价值观等方面进行全面的调整。

最后,古代的智慧强调了人与自然的和谐共处。这种理念在当今社会显得尤为珍贵。在追求经济发展和技术进步的同时,我们不应忘记人类终究是自然的一部分,我们的福祉与地球的健康息息相关。

然而,我们也要认识到,简单地照搬古代方法是不够的。我们面临的挑战比古人更加复杂,人口规模、资源需求和环境压力都远超古代。因此,我们需要将古代智慧与现代科技和管理方法相结合,创造出更加有效和可持续的自然资本管理模式。

例如,我们可以利用现代遥感技术和大数据分析,更精确地监测和预测生态系统的变化,从而制定更有针对性的保护措施。我们可以借鉴传统建筑的节能理念,结合现代材料科学和建筑技术,设计出更加环保和舒适的建筑。在农业领域,我们可以将传统的农业智慧与现代精准农业技术相结合,实现更高效、更可持续的粮食生产。

在健康领域,我们可以将传统医学的整体健康观与现代医学的精确诊疗相结合,发展出更加全面的健康管理模式。这不仅有利于个人健康,也能减轻医疗系统的压力,促进公共卫生的可持续发展。

总的来说,古代文明的自然资本管理智慧为我们提供了宝贵的思路和灵感。它提醒我们,真正的可持续发展不是征服自然,而是与自然和谐共处。在面对当前的环境挑战时,我们需要汲取这些古老智慧的精华,结合现代科技和管理方法,构建一个更加可持续的未来。这需要我们在政策制定、技术创新、教育改革等多个层面做出努力,也需要每个人在日常生活中做出改变。只有这样,我们才能真正实现人与自然的和谐共生,为子孙后代留下一个健康、美丽的地球家园。

"天人合一"的现代科学阐释:从古代生态智慧到当代生态思维

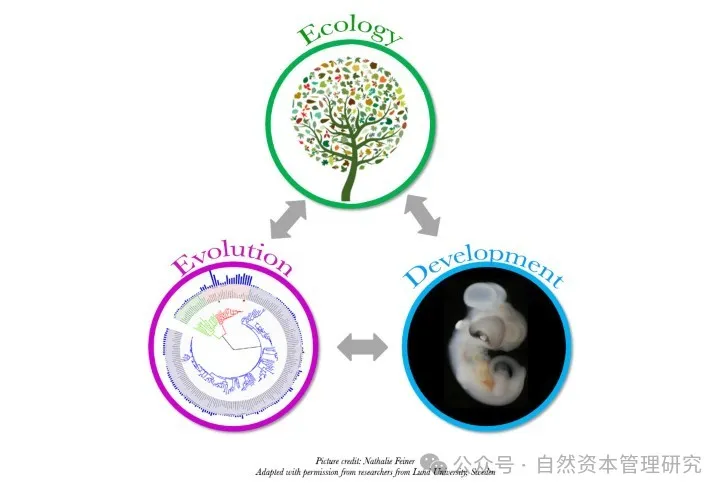

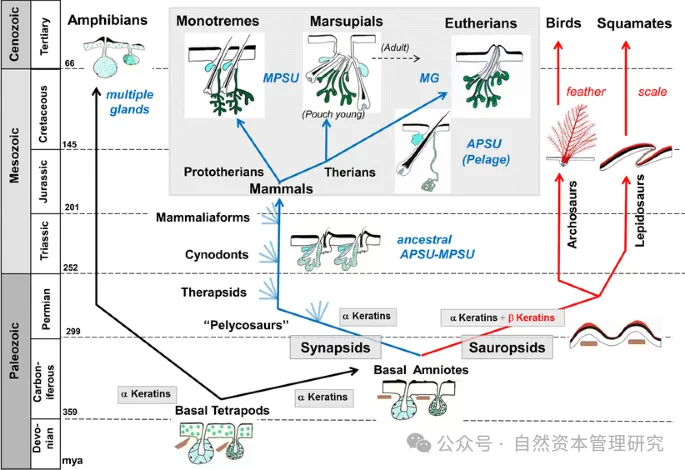

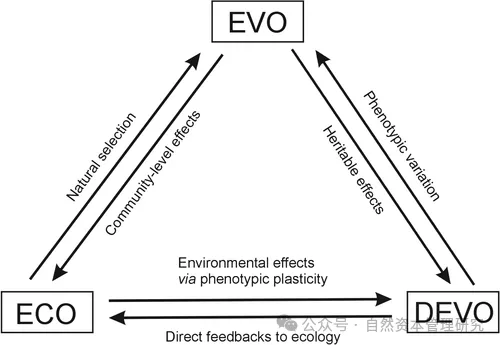

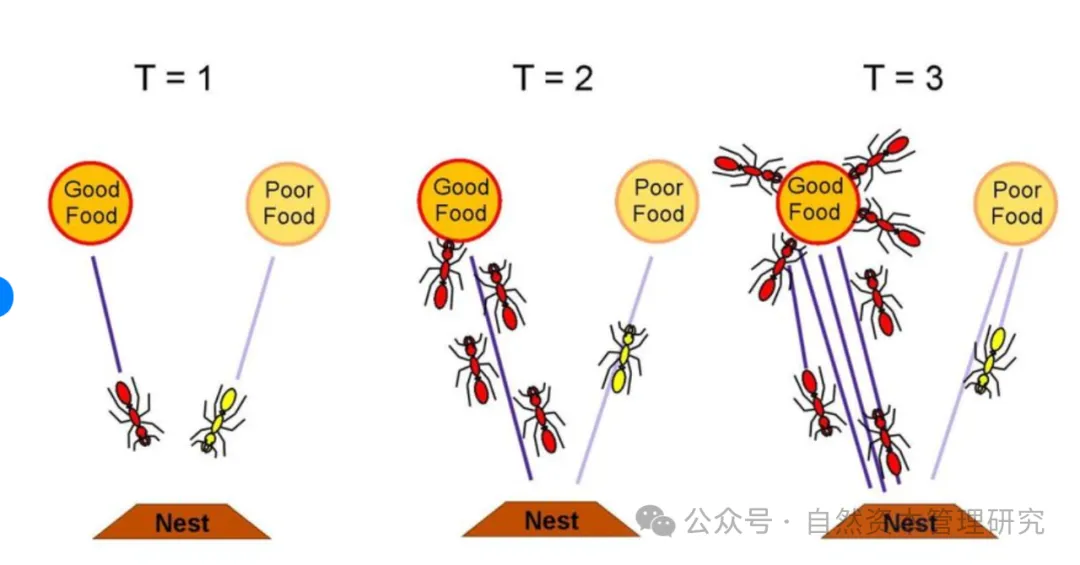

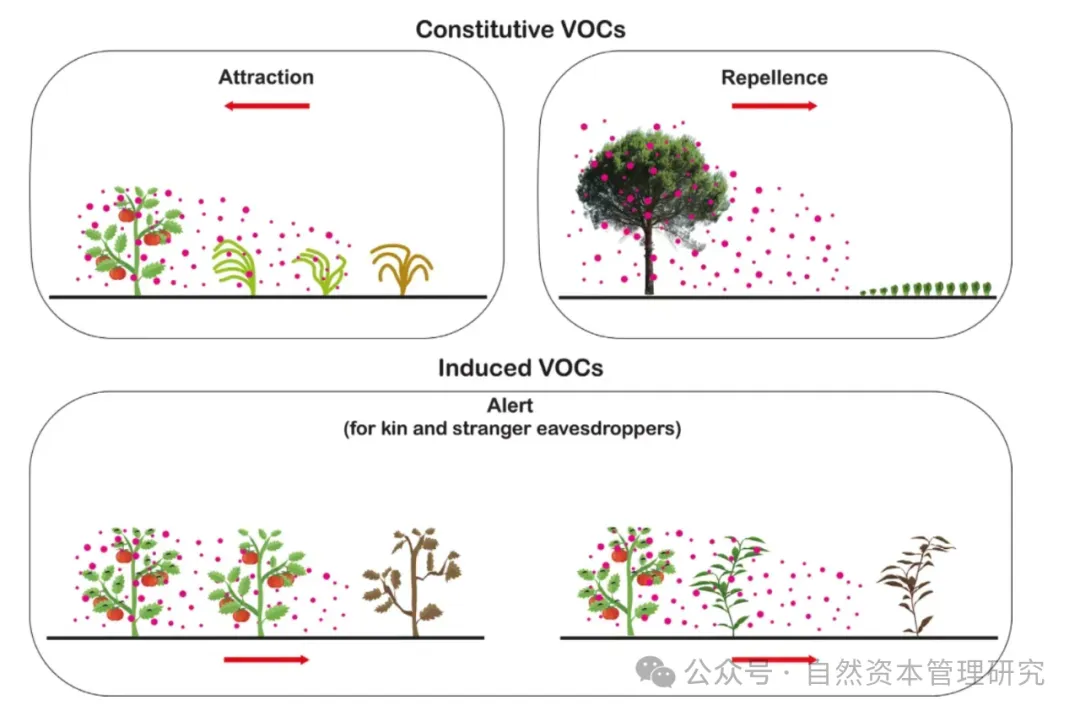

古代文明的"天人合一"思想是建立在对自然观察、经验积累和对自然力量敬畏的基础上,强调人类作为自然的一部分,必须顺应自然的规律才能实现可持续的生存与发展。虽然古代文献和哲学中对这一思想的讨论多是经验性的结论,例如道家哲学中的"道法自然"或儒家强调的"天人感应",古人并没有明确解释为什么人类必须与自然和谐共存,也缺乏对背后深层原因的科学探讨。然而,随着现代科学的发展,特别是生命科学、生态学和系统理论的进步,我们能够从科学的角度为"天人合一"提供更加具体的解释,并揭示出其背后的生物学与生态学依据。

首先,现代生态学理论为"天人合一"提供了一个重要的科学框架。生态学揭示了生物体与其环境之间相互依存的关系,人类不仅是生态系统的一部分,还通过食物链、资源利用、废物处理等多个方面与自然环境形成了密不可分的联系。生态系统的健康状态直接决定了人类的生存质量。现代科学已经证明,森林、河流、海洋等自然资源不仅提供了基本的生存物质,如食物、水和氧气,还通过调节气候、净化空气和水、保持土壤肥力等生态系统服务为人类的繁荣和发展提供了必要的保障。这与古代"天人合一"的理念是相吻合的:古人虽然无法科学地解释人与自然之间的复杂关系,但他们通过经验认识到,破坏自然将导致社会的动荡和灾难,顺应自然则能带来福祉和长远的繁荣。

其次,生命科学中的系统生物学和进化理论为我们进一步解释"天人合一"提供了依据。系统生物学认为,生物体本身就是一个复杂的系统,依赖于外部环境的平衡来维持其内部的稳定状态(即稳态)。这种观点与道家提出的“天人合一”思想不谋而合。人类作为一个复杂的生物系统,依赖于大气中的氧气含量、气候的稳定性、食物链的平衡等外部条件,而这些条件都是由自然环境提供和维持的。如果这些外部条件受到破坏,生物体,包括人类在内,便难以维持正常的生理功能。这种依赖关系不仅表现在个体层面,还体现在整个社会和文明的层面。环境恶化将导致粮食短缺、水资源匮乏、气候异常等一系列问题,进而引发社会的动荡。这种现象在古代文明的兴衰史中已有多个例子证明,例如玛雅文明的衰落与气候变化和水资源枯竭有关。

进化论也提供了另一层解释,说明为什么人类必须与自然保持和谐关系。达尔文的进化理论揭示了物种与环境之间的相互适应关系。在漫长的进化过程中,生物通过自然选择不断适应环境变化,进而得以生存和繁衍。人类的生理、心理以及行为模式都在长期的进化中受到自然环境的塑造。例如,人类对食物的需求、对气候变化的敏感性,甚至是生物钟的运行,都是对自然周期和环境变化的适应结果。因此,"天人合一"在一定程度上是进化的产物,是人类生存和适应环境的内在需求。偏离这一原则,破坏与自然的和谐,将破坏人类自身的生存基础。这种与自然的紧密联系并不是选择性的问题,而是生物学上的必然结果。

现代系统论也为"天人合一"提供了更为宏观的解释。系统论强调,世界是由相互联系、相互依存的各种系统构成的。人类社会和自然环境是一个整体系统的两个部分,任何对自然环境的破坏都会对系统的其他部分,包括人类社会,产生不可避免的连锁反应。我们可以将自然界视为一个复杂的动态平衡系统,当这个系统内部出现重大破坏时,整个系统的功能将会受损,可能导致系统崩溃。气候变化、生物多样性丧失、森林破坏等问题都是这一理论的具体体现。系统论的这一观点与古代"天人合一"的思想十分契合,它们共同强调人类必须维持与自然的平衡,否则将会为自己的行为付出代价。

尽管生命科学仍处于不断发展的阶段,我们已经拥有了诸多科学依据来支撑"天人合一"这一思想。环境污染、气候变暖、物种灭绝等现象已经成为当今人类面临的严峻挑战,这些问题也进一步证明了我们必须尊重自然规律,顺应自然的智慧。古代"天人合一"的思想虽然未能提供明确的科学解释,但它反映了人类在长期与自然互动过程中所获得的深刻智慧。今天,借助现代科学,我们能够更加清晰地认识到人与自然的依存关系,以及为什么必须维护这种关系。

"天人合一"这一思想从古至今都在提醒我们,人类和自然是一个不可分割的整体。现代科学不仅揭示了人类与自然的相互依赖关系,还为这一古老思想提供了可信的科学依据。生态学、进化生物学、系统论等学科的发展,进一步证明了人类必须顺应自然、尊重自然的深刻道理。在面对全球性的环境挑战时,现代社会应当从这些古老的智慧中汲取经验教训,并结合现代科学技术,找到人与自然和谐共存的可持续发展路径。

下一章将深入探讨现代社会在自然资本管理中面临的具体挑战和机遇,分析政策、技术和社会层面的应对策略,为实现人与自然的和谐共生提供更全面的解决方案。

第三章 现代自然资本管理的演进与挑战

工业革命无疑是人类历史上一个重要的转折点,它不仅彻底改变了生产方式,还极大地促进了经济增长和人口膨胀。以英国为例,其人均GDP(以1990年国际元计)从1700年的1,250美元增长到1870年的3,190美元,增长了155%。同期,英国人口从约890万增加到2,630万,增长了近200%。这种前所未有的增长速度在其他工业化国家也有类似表现。

然而,这种快速增长模式建立在对自然资源的大规模开发和利用之上。以煤炭为例,英国的煤炭产量从1700年的约270万吨激增到1850年的约6,000万吨,增长了惊人的2,122%。森林资源也遭受了严重破坏,英国的森林覆盖率从中世纪的约15%下降到19世纪初的不到5%。这种资源开发的规模和速度是前所未有的。

随着工业化进程的推进,环境问题日益凸显。水污染、空气污染、土地退化等问题开始在工业化地区大规模出现。1858年伦敦的"大恶臭事件"就是一个典型例子,泰晤士河因严重污染而散发出令人作呕的气味,迫使议会暂时停会。空气污染也日益严重,1952年伦敦烟雾事件导致数千人死亡,成为环境灾难的标志性事件。

这种发展模式很快就显露出其不可持续性。生态系统的退化、资源的枯竭、环境污染的加剧,都在警示人们:地球的承载能力正在接近极限。美国生态学家加勒特·哈丁在1968年发表的著名论文《公地的悲剧》中指出,在有限的资源系统中,个体的理性行为会导致整体的非理性结果,这一观点深刻揭示了无节制开发模式的内在矛盾。

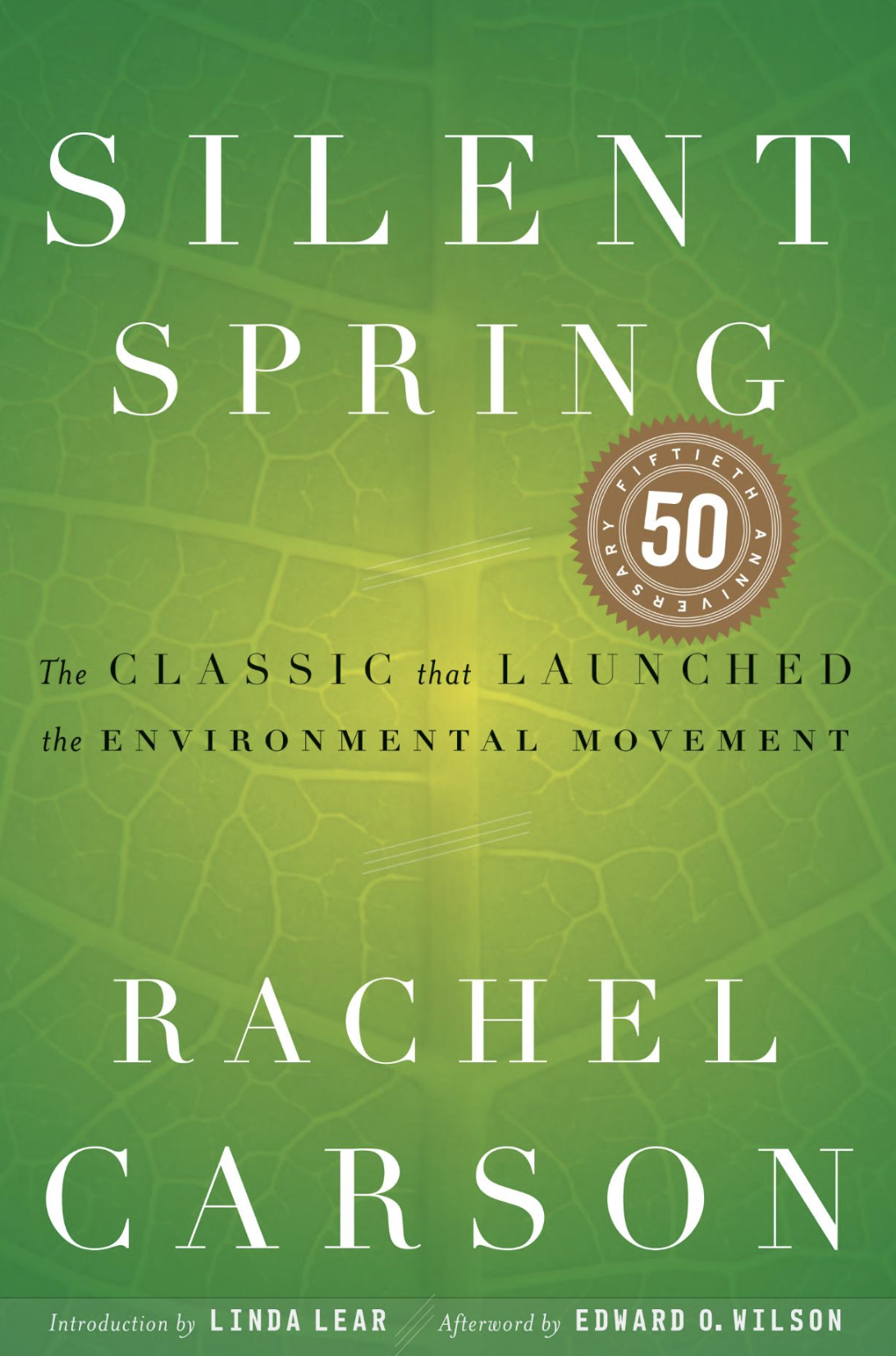

面对日益严峻的环境问题,人们开始感到焦虑和不安。1962年,美国海洋生物学家蕾切尔·卡森出版了《寂静的春天》,这本书以生动的笔触描绘了农药滥用导致的生态灾难,唤醒了公众的环保意识。书中描绘的"没有鸟鸣的春天"成为一个强烈的警示符号,提醒人们反思工业化带来的环境代价。

正是在这样的大背景下,现代自然资本的理念开始萌芽并逐渐发展。人们意识到,自然不仅仅是可以无限开发的资源,更是人类赖以生存的基础。1970年代开始,一些经济学家开始尝试将自然资源和生态系统服务纳入经济核算体系。例如,美国经济学家罗伯特·科斯特安萨等人在1997年发表的研究估算,全球生态系统服务的年价值约为33万亿美元,远超当时的全球GDP总和。这种将自然视为资本的观念,为重新评估经济发展模式提供了新的视角。

与此同时,新的环境保护技术也在不断涌现。污水处理、烟气脱硫、可再生能源等技术的发展,为减少环境污染、提高资源利用效率提供了可能。例如,丹麦从1970年代开始大力发展风能,到2019年风电已占其电力供应的47%,成为全球风电利用的典范。

各国政府也开始采取行动,制定环境保护政策和法规。1970年,美国成立了环境保护署(EPA),并颁布了《清洁空气法》和《清洁水法》。其他发达国家也相继出台了类似的环境立法。国际社会也开始就环境问题展开合作,1972年的斯德哥尔摩人类环境会议被视为全球环境治理的开端。

1972年的斯德哥尔摩人类环境会议标志着全球环境治理的开端,它首次将环境问题提升到国际政治议程。这次会议通过了《人类环境宣言》,确立了人类与环境和谐相处的基本原则,并促成了联合国环境规划署的成立。随后的几十年里,国际社会在应对气候变化和保护生物多样性方面取得了一系列重要进展。

1987年,《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》的签署是国际环境合作的一个里程碑。该议定书旨在逐步淘汰破坏臭氧层的物质,被认为是最成功的国际环境条约之一。到2009年,议定书所管制的近100种臭氧消耗物质已经被全面淘汰,臭氧层有望在本世纪中叶恢复到1980年的水平。

1992年在巴西里约热内卢举行的联合国环境与发展大会(地球峰会)是另一个转折点。会议通过了《气候变化框架公约》和《生物多样性公约》,为全球应对气候变化和保护生物多样性奠定了基础。《气候变化框架公约》的目标是将大气中温室气体的浓度稳定在防止气候系统受到危险的人为干扰的水平上。《生物多样性公约》则致力于保护生物多样性、可持续利用其组成部分,以及公平合理分享由利用遗传资源而产生的惠益。

1997年,《京都议定书》的签署是全球应对气候变化的重要一步。该议定书首次为发达国家设定了具有法律约束力的温室气体减排目标。尽管美国最终未能批准该议定书,但它仍然推动了全球范围内的减排行动和碳交易市场的发展。

2010年,《生物多样性公约》第十次缔约方大会在日本名古屋举行,通过了具有里程碑意义的《名古屋议定书》。该议定书旨在确保遗传资源利用所产生的惠益得到公平合理的分享,这被视为发展中国家和发达国家之间的一个重要妥协。

2015年是全球环境治理的又一个重要年份。在巴黎举行的联合国气候变化大会上,近200个国家一致通过了《巴黎协定》。这份具有法律约束力的全球气候协议设定了将全球平均气温升幅控制在工业化前水平以上低于2℃的长期目标,并努力将气温升幅限制在1.5℃以内。同年,联合国还通过了17个可持续发展目标,其中包括气候行动和保护陆地生物等与环境直接相关的目标。

近年来,随着气候变化影响的加剧,国际社会的行动也在加速。2021年在英国格拉斯哥举行的第26届联合国气候变化大会(COP26)上,与会国同意逐步减少煤炭使用,这是联合国气候会议首次明确提出减少化石燃料使用。2022年在加拿大蒙特利尔举行的联合国生物多样性大会(COP15)上,近200个国家同意到2030年保护地球30%的陆地和海洋,这被称为"保护自然的巴黎时刻"。

尽管这些国际条约和会议取得了重要进展,但全球环境问题仍然严峻。气候变化导致的极端天气事件频发,生物多样性持续丧失,塑料污染等新问题也不断涌现。这表明,国际社会在环境保护和可持续发展方面还有很长的路要走,需要更多的决心、创新和合作来应对这些全球性挑战。

工业革命开启的快速增长模式,虽然带来了空前的物质繁荣,但也使我们迅速逼近地球生态系统的承载极限。这一过程中暴露出的环境问题,促使我们不得不重新思考发展模式,并开始探索将自然视为宝贵资本的新理念。这种转变虽然艰难,但却是实现可持续发展的必由之路。未来,如何在保护生态环境的前提下实现经济增长,将继续是人类社会面临的重大课题。

工业革命:增长的经济和失衡的生态

煤炭的广泛使用

18世纪末至19世纪初,工业革命在英国兴起,随后迅速蔓延至欧洲和北美。这一时期,蒸汽机的发明和机械化生产的推广,使得煤炭和石油等化石燃料的需求量急剧增加。煤炭为蒸汽机提供了强大的动力,石油则为机械润滑和照明提供了新的能源。这些自然资源的广泛使用,极大地提升了生产效率,推动了工业、交通和城市化的发展,带来了生产力的飞跃和经济的快速增长。然而,对自然资源的过度开采也开始对环境造成不可忽视的影响。

这一划时代的变革彻底改变了人类社会的生产方式和生活方式。英国作为工业革命的发源地,率先实现了从农业社会向工业社会的转型。根据历史数据,英国的工业产值占国民生产总值的比重从1760年的约23%上升到1840年的约34%,充分体现了工业化进程的快速推进。以纺织业为例,1764年詹姆斯·哈格里夫斯发明了珍妮纺纱机,使得一名工人可以同时操作多个纱锭,大大提高了纺纱效率。到1785年,埃德蒙·卡特赖特发明的动力织布机进一步推动了纺织业的机械化。这些技术创新使得英国的棉纺织品产量从1760年的约280万磅增加到1840年的约3.66亿磅,增长了130多倍。

蒸汽机的发明和改进是推动工业革命的关键因素之一。1769年,詹姆斯·瓦特对纽科门蒸汽机进行了改进,大大提高了其效率。瓦特蒸汽机的燃料效率是纽科门蒸汽机的三倍,这意味着同样的煤炭消耗可以产生更多的动力输出。到1800年,瓦特蒸汽机的功率已经达到了20马力,而到1850年,某些蒸汽机的功率甚至超过了1000马力。蒸汽机的应用范围迅速扩大,从最初的抽水泵到纺织厂的动力源,再到交通运输领域。1804年,理查德·特雷维西克制造了世界上第一台蒸汽机车,开启了铁路运输的新纪元。到1850年,英国的铁路里程已经达到6,084英里,运输效率大幅提升。例如,1830年开通的利物浦-曼彻斯特铁路,将两地之间的货物运输时间从原来的36小时缩短到不到4小时。

蒸汽机的广泛应用直接推动了煤炭需求的激增。英国的煤炭产量从1700年的约270万吨增加到1800年的约1000万吨,到1850年更是飙升至约6200万吨。这一惊人的增长反映了工业化对能源的巨大需求。以英国约克郡的一个典型煤矿为例,其年产量从1750年的约5,000吨增加到1850年的超过100,000吨。矿井的深度也从最初的不到100英尺逐渐增加到500英尺以上,有些甚至达到1000英尺。这种深度的增加不仅提高了开采难度,也增加了矿工的安全风险。

煤炭的广泛使用不仅为工业提供了动力,也改变了城市的面貌。以伦敦为例,1700年时该市的煤炭消耗量约为35万吨,到1800年增至100万吨,1850年更是达到350万吨。

煤炭的大规模开发利用很快扩展到了全球其他地区。在欧洲大陆,比利时和德国率先跟随英国的脚步。比利时的煤炭产量从1830年的约200万吨增加到1860年的约900万吨,增长了3.5倍。德国的鲁尔区在19世纪中期迅速崛起为欧洲大陆最重要的煤炭产区之一,其产量从1850年的约180万吨激增到1900年的约6000万吨,增长了超过30倍。

在北美,美国的煤炭开发也呈现爆发式增长。宾夕法尼亚州的无烟煤开采从1820年的约365吨迅速增加到1860年的约850万吨,增长了惊人的23,000多倍。到19世纪末,美国已成为世界上最大的煤炭生产国。加拿大的煤炭产业也在19世纪中期开始快速发展,尤其是在新斯科舍省和不列颠哥伦比亚省。

亚洲地区,日本在明治维新后迅速推进工业化,煤炭开发成为重点。九州的筑丰煤田从1875年开始大规模开采,到1900年日本的煤炭产量已达到约700万吨。中国虽然拥有丰富的煤炭资源,但大规模开发要到19世纪末20世纪初才开始,主要集中在东北和华北地区。

在南半球,澳大利亚的煤炭开发始于19世纪初,新南威尔士州的纽卡斯尔地区成为主要产煤区。到1900年,澳大利亚的年产量已超过600万吨。南非的煤炭开发则与金矿开采密切相关,19世纪70年代开始在德兰士瓦地区大规模开采,为当地的金矿业提供能源支持。

尽管工业革命以来人类社会经历了巨大的变革,但煤炭作为主要能源的地位在许多国家仍然保持稳固。直到今日,煤炭依然是全球能源结构中的重要组成部分,特别是在一些快速发展的新兴经济体中。

以中国为例,作为世界上最大的煤炭生产国和消费国,煤炭在其能源结构中占据主导地位。根据中国国家统计局的数据,2020年煤炭消费量占中国能源消费总量的56.8%。尽管这一比例较2010年的69.2%有所下降,但煤炭仍然是中国最主要的能源来源。

印度作为另一个人口大国和新兴经济体,同样高度依赖煤炭。2020年,煤炭在印度一次能源消费中的占比约为55%。印度政府预计,即使到2030年,煤炭仍将占其电力生产的48%左右。

在一些发达国家中,虽然煤炭使用呈现下降趋势,但其重要性仍不容忽视。例如,在美国,尽管天然气和可再生能源的份额不断增加,但煤炭在2020年仍然占电力生产的19.3%。在德国,尽管正在实施能源转型计划,但2020年煤炭仍占一次能源消费的15.8%。

煤炭之所以能够在许多国家保持其重要地位,主要有以下几个原因:

- 资源丰富:许多国家拥有丰富的煤炭资源,开采成本相对较低。

- 技术成熟:煤炭发电技术成熟,基础设施完善,短期内难以完全替代。

- 能源安全:相比石油和天然气,煤炭的地理分布更均匀,有利于保障能源安全。

- 经济因素:在一些地区,煤炭仍然是最经济的能源选择。

然而,煤炭的持续使用也面临着越来越大的挑战。气候变化问题日益严峻,国际社会对减少温室气体排放的呼声越来越高。许多国家已经制定了逐步减少煤炭使用的计划,并大力发展可再生能源。例如,英国已经宣布将在2024年彻底淘汰燃煤发电。

未来,随着清洁能源技术的进步和成本的降低,以及全球应对气候变化行动的加强,煤炭在全球能源结构中的地位可能会逐步下降。但在短期内,特别是在一些发展中国家,煤炭仍将继续扮演重要角色。如何在保障能源供应和经济发展的同时,逐步减少对煤炭的依赖,实现能源结构的清洁化转型,将是许多国家面临的重大挑战。

石油开发的兴起

虽然石油在工业革命初期的作用不如煤炭显著,但它很快成为另一种重要的能源和工业原料。1859年,埃德温·德雷克在美国宾夕法尼亚州的泰特斯维尔钻探出第一口商业性石油井,标志着现代石油工业的诞生。这口油井的日产量约为20桶,虽然看似不多,但它开启了石油大规模开发的先河。

到1870年,美国的石油产量已经达到约430万桶,1900年更是增长到约848万桶。石油最初主要用于照明和润滑,取代了之前广泛使用的鲸油。例如,1859年美国的鲸油消费量约为18万桶,到1896年已降至4万桶,而同期煤油(石油提炼物)的消费量则从约25万加仑增加到约800万加仑。

随着内燃机的发明和汽车工业的兴起,石油的需求进一步扩大。1885年,卡尔·本茨制造出第一辆实用的汽油驱动汽车,而1908年亨利·福特推出的T型车更是推动了汽车的普及。这导致汽油需求激增,促使石油公司加大勘探和开采力度。同时,石油化工业也开始蓬勃发展,石油不仅被用作燃料,还成为生产塑料、合成纤维、药品等众多产品的重要原料。

石油工业的发展也带来了地缘政治的变化。美国很快成为世界最大的石油生产国,但其他国家也迅速跟进。1901年,英国在伊朗发现大型油田,促使英国政府收购英格鲁-伊朗石油公司(后来的BP)的多数股权。1938年,沙特阿拉伯发现石油,为中东地区日后成为全球石油中心奠定了基础。这些发现不仅改变了全球能源格局,也深刻影响了国际关系和经济发展。

然而,石油开发也带来了环境问题。早期的石油开采往往缺乏有效的环境保护措施,导致土壤和水源污染。同时,石油燃烧产生的温室气体排放问题在当时尚未引起广泛关注,但这为日后全球气候变化埋下了隐患。尽管如此,石油作为一种高效、便携的能源,在推动工业化、改善生活质量方面发挥了巨大作用,成为20世纪经济发展的重要驱动力之一。

石油工业的快速发展与汽车和石化行业的崛起密切相关。20世纪初,汽车工业的兴起为石油需求带来了巨大推动。1908年,亨利·福特推出的T型车开创了汽车大规模生产的先河。到1927年,全球汽车保有量已达到2,700万辆,其中美国占了2,300万辆。这一数字在1950年进一步增长到7,000万辆,到1970年更是飙升至2.5亿辆。汽车数量的激增直接推动了汽油需求的爆发式增长。

同时,石油化工业的发展为石油开辟了新的应用领域。20世纪30年代,石油基合成材料如尼龙的发明开启了石化工业的新纪元。二战期间,合成橡胶的大规模生产进一步推动了石化工业的发展。战后,塑料制品的普及使得石油在日常生活中无处不在。以美国为例,石化产品在国民生产总值中的占比从1930年的0.3%上升到1970年的1.9%。

这些因素共同推动石油开发利用进入高速车道。全球原油产量从1950年的每天520万桶增长到1970年的每天4,860万桶,20年间增长了834%。中东地区在这一过程中扮演了关键角色,其原油产量占全球的比重从1950年的17%上升到1970年的41%。

石油美元的概念进一步强化了石油在全球经济中的地位。1945年,美国与沙特阿拉伯达成协议,以美元作为石油交易的结算货币,这一做法随后被其他主要石油出口国采纳。这意味着全球对石油的需求直接转化为对美元的需求,强化了美元的国际地位,同时也使得石油价格波动对全球经济的影响更加深远。

尽管近年来可再生能源发展迅速,但石油依然是全球主要的能源来源。根据国际能源署(IEA)的数据,2020年石油在全球一次能源消费中的占比仍高达31%,仅次于煤炭。在交通运输领域,石油更是占据主导地位,约占该领域能源消费的92%。预计在未来相当长的一段时间内,石油仍将继续在全球能源结构中发挥重要作用。

工业化对自然资源的影响

工业革命带来的大规模资源开采对自然环境造成了深远影响。以森林资源为例,英国的森林覆盖率从中世纪的约15%下降到19世纪初的不到5%。这种砍伐主要是为了获取木材作为燃料和建筑材料,以及为农业和城市扩张腾出空间。森林砍伐不仅发生在英国,欧洲大陆和北美也面临类似问题。例如,美国东北部的森林覆盖率从殖民时期的90%以上下降到19世纪中期的不足50%。森林减少导致了生物多样性丧失、水土流失加剧,以及局部气候变化。

矿产开采也导致了严重的土地破坏。以英国康沃尔郡的锡矿开采为例,到19世纪中期,该地区已有超过2000个废弃的矿坑,覆盖面积超过100平方公里。这些废弃矿区不仅破坏了自然景观,还造成了水土流失和地下水污染等问题。类似的情况在其他矿产资源丰富的地区也普遍存在。例如,美国宾夕法尼亚州的煤矿开采导致了大面积的地表塌陷和酸性矿井排水问题,影响了当地的生态系统和居民健康。

水资源污染也日益严重。以英国的泰晤士河为例,1858年夏天,由于工业废水和生活污水的大量排放,河水散发出令人作呕的恶臭,被称为"大恶臭事件"。这一事件最终促使政府投资建设了现代化的下水道系统。水污染问题并不局限于英国,欧洲大陆和北美的许多工业城市都面临类似挑战。例如,美国芝加哥河在19世纪末期因污染严重而被称为"世界上最臭的河流之一",促使当地政府在1900年实施了一项大规模的河流改道工程。

空气污染也成为工业化城市的一大问题。煤炭作为主要能源的广泛使用导致了严重的烟雾污染。伦敦的"雾都"之名就源于此,1952年的伦敦烟雾事件导致数千人死亡,最终促使英国政府出台了《清洁空气法案》。类似的空气污染问题在其他工业城市也普遍存在,如美国的匹兹堡和德国的鲁尔区。

工业化还加速了物种灭绝和生态系统退化。北美的乘客鸽就是一个典型例子,这种曾经数量庞大的鸟类因栖息地破坏和过度捕猎而于1914年灭绝。同样,欧洲的欧洲野牛也因栖息地丧失和狩猎而濒临灭绝,直到20世纪初才开始恢复。

然而,工业革命带来的环境问题也促进了环境保护意识的觉醒。19世纪后期,美国开始建立国家公园系统,1872年的黄石国家公园成为世界上第一个国家公园。在英国,工业污染引发的公共卫生问题推动了城市规划和公共卫生法规的发展。这些早期的环保努力为现代环境保护运动奠定了基础,尽管其影响在当时还相对有限。

自然资源开发利用驱动的经济增长

工业革命通过引入以蒸汽机为代表的新生产力,并充分开发自然资源,实现了前所未有的经济增长和社会繁荣。这一时期,人类对自然资源的开发利用达到了新的高度,为经济的快速发展提供了基础。以英国为例,其人均GDP(以1990年国际元计)从1700年的1,250美元增长到1870年的3,190美元,增长了155%。这一增长率远超前几个世纪,充分体现了工业化带来的生产力飞跃。

自然资源的开发在这一过程中扮演了关键角色。以煤炭为例,英国的煤炭产量从1700年的约270万吨激增到1850年的约6,000万吨,增长了2,122%。这一巨大增长不仅为工业提供了动力,还推动了冶金、化工等相关产业的发展。同时,铁矿石的开采量也从18世纪初的每年约1.2万吨增加到19世纪中期的约300万吨,为机器制造和基础设施建设提供了重要原材料。

工业化还推动了城市化进程,形成了新的经济社会发展模式。英国的城市人口比例从1800年的约33%上升到1850年的50%。以曼彻斯特为例,其人口从1801年的75,000人激增到1851年的303,000人,增长了304%。这种快速的城市化虽然带来了就业机会,但也导致了城市贫民窟的出现和公共卫生问题的恶化,反映了工业化发展模式的双面性。

交通运输的革命性变革进一步促进了资源开发和经济发展。铁路网的扩张使得资源运输更加便捷高效。英国的铁路里程从1830年的仅98公里增加到1850年的9,797公里,增长了近100倍。这不仅加速了资源的流通,还刺激了钢铁、煤炭等相关产业的发展。海上运输方面,蒸汽船的出现大大缩短了航行时间。1819年,"萨凡纳号"成为第一艘横渡大西洋的蒸汽船,用时29天。到1838年,"大不列颠号"将这一时间缩短到15天。这种效率的提升极大地促进了国际贸易的发展,英国的对外贸易总额(进出口之和)从1800年的约5,700万英镑增加到1850年的约1.72亿英镑,增长了202%。

然而,这种以大规模开发自然资源为基础的工业化经济社会发展模式也为后续的过度开发埋下了隐患。以森林资源为例,英国的森林覆盖率从中世纪的约15%下降到19世纪初的不到5%。类似地,北美的森林覆盖率也从殖民时期的90%以上下降到19世纪中期的不足50%。矿产资源的过度开采也导致了严重的环境问题。例如,英国康沃尔郡的锡矿开采到19世纪中期已造成超过2,000个废弃矿坑,覆盖面积超过100平方公里。

这种发展模式虽然在短期内带来了巨大的经济增长,但也导致了资源枯竭、环境污染和生态破坏等长期问题。例如,伦敦的空气污染问题日益严重,1952年的大雾导致数千人死亡。水污染也成为一大挑战,1858年泰晤士河的"大恶臭事件"就是一个典型例子。这些问题最终促使人们开始反思工业化发展模式,为后来的环境保护运动和可持续发展理念奠定了基础。

总的来说,工业革命时期通过新技术和自然资源的开发,实现了前所未有的经济增长和社会变革。然而,这种发展模式也带来了严重的环境和社会问题,为人类如何平衡经济发展与环境保护提出了长期的挑战。

生态危机初现端倪

工业革命时期的自然资源大规模开采无疑推动了生产力的飞跃和经济的快速增长,彻底改变了人类社会的面貌。这一时期,蒸汽机的广泛应用和机械化生产的推广使得煤炭、铁矿石等资源的需求量激增。以英国为例,煤炭产量从18世纪初的约270万吨飙升至19世纪中期的6200多万吨,增长了近23倍。这种惊人的增长不仅为工业提供了充足的能源,也推动了采矿技术的进步和相关产业的发展。

然而,这一进程也伴随着对自然环境的巨大压力和破坏。大规模的资源开采导致了森林砍伐、土地退化和生态系统破坏。英国的森林覆盖率从中世纪的约15%急剧下降到19世纪初的不到5%,主要是为了获取木材作为燃料和建筑材料,以及为农业和城市扩张腾出空间。矿区周围的环境遭受严重破坏,以英国康沃尔郡为例,到19世纪中期,该地区已有超过2000个废弃的矿坑,覆盖面积超过100平方公里,造成了严重的水土流失和地下水污染。

工业化带来的环境污染问题也日益严重。工厂排放的烟尘和有害气体导致空气质量急剧恶化,特别是在工业城市中。伦敦就因为大量燃烧煤炭而常年笼罩在浓重的烟雾中,"雾都"的称号由此而来。1952年的伦敦烟雾事件更是导致了约4000人直接死亡,成为环境污染危害的典型案例。水污染同样触目惊心,工业废水和生活污水未经处理直接排入河流,导致水体富营养化和生物大量死亡。1858年泰晤士河的"大恶臭事件"就是一个著名的例子,河水散发的恶臭甚至影响到了议会的正常运作,最终促使政府投资建设了现代化的下水道系统。

土壤污染也逐渐显现,重金属和化学废弃物的累积导致土壤肥力下降,农作物产量和质量受到影响。以美国为例,20世纪初期大量使用的含铅汽油导致城市周边土壤中的铅含量显著增加,对人体健康造成了长期的潜在威胁。然而,这些环境问题在当时并未引起足够的重视,环境保护意识尚未形成,人们更多关注的是经济增长和技术进步带来的直接利益。

随着工业化的深入,对化石燃料的依赖不断加深。到20世纪中期,石油已经成为全球最重要的能源来源之一。然而,1973年和1979年爆发的两次石油危机,使人们猛然意识到不可再生资源的有限性和对单一能源依赖的风险。第一次石油危机期间,原油价格在短短几个月内从每桶3美元左右飙升到近12美元,涨幅近300%。这种剧烈的价格波动引发了全球经济的震荡,发达国家的经济增长率普遍下降,通货膨胀率飙升,失业率上升。

石油危机不仅暴露了能源安全问题,也促使各国开始重新思考能源战略和资源利用方式。美国在危机后成立了能源部,大力推动节能技术和可再生能源的研发。日本和欧洲国家也纷纷调整产业结构,提高能源利用效率。这一时期,太阳能、风能等可再生能源技术开始受到重视,为后来的清洁能源发展奠定了基础。

20世纪中期:环境保护的觉醒

生态环境破坏与生物多样性下降

20世纪中期,全球正经历着前所未有的工业化和城市化进程。第二次世界大战的结束带来了经济的迅速复苏,各国纷纷投入到工业生产和城市建设的浪潮中。然而,这种繁荣的背后,却是对自然资源的过度消耗和生态环境的严重破坏。

全球工业化和农业扩张的浪潮引发了对木材和耕地的巨大需求,导致了前所未有的大规模森林砍伐。森林,作为地球生态系统的基石,开始以惊人的速度消失。为了满足工业对木材的需求,建筑、造纸和能源等行业大量消耗木材资源。同时,随着人口增长和粮食需求的增加,大片森林被清理用于种植农作物和放牧牲畜。

亚马逊雨林首当其冲,成为这种环境破坏的集中体现。作为全球最大的热带雨林,亚马逊地区拥有地球上约10%的已知物种,是生物多样性的宝库。然而,自20世纪70年代以来,亚马逊雨林的森林覆盖率急剧下降。据巴西国家空间研究所(INPE)数据显示,仅在2020年,亚马逊雨林就损失了约1,100,000公顷的森林面积,约等于一个黎巴嫩的国土面积。主要驱动力包括畜牧业扩张、非法采伐和矿业活动,这些活动不仅破坏了森林生态系统,还导致了土著社区的生存危机。

东南亚的热带森林也面临类似的命运。印尼和马来西亚的雨林因油棕种植园的扩张而遭受严重破坏。根据世界自然基金会(WWF)的报告,自1990年以来,印尼已失去了约25%的森林覆盖率,相当于超过2,400万公顷的森林消失。这不仅导致了苏门答腊虎、婆罗洲猩猩等濒危物种的栖息地丧失,还引发了严重的烟霾问题,影响了整个东南亚地区的空气质量和公众健康。

森林的消失对全球气候系统产生了深远的影响。森林作为重要的碳汇,通过光合作用每年吸收约29%的全球二氧化碳排放。当森林被砍伐或烧毁时,储存在树木和土壤中的碳被释放回大气,加剧了温室效应。据政府间气候变化专门委员会(IPCC)估计,土地利用变化,包括森林砍伐,贡献了全球温室气体排放的约13%。这使得森林砍伐成为仅次于能源部门的第二大温室气体排放源。

此外,森林的减少削弱了生态系统的稳定性。缺乏植被的土地更易受到水土流失和荒漠化的影响,增加了洪水和泥石流等自然灾害的风险。水循环也受到干扰,导致当地和区域性的降雨模式改变,影响农业生产和水资源供应。

社会经济方面,森林资源的丧失对依赖森林生计的社区造成了毁灭性的打击。全球约有16亿人依赖森林获取食物、药材和收入,其中包括众多土著民族。他们的传统生活方式和文化遗产因森林的消失而面临威胁,社会不平等和贫困问题进一步加剧。

大规模的森林砍伐不仅破坏了地球上最珍贵的生态系统,导致生物多样性锐减,而且削弱了全球的碳汇能力,加剧了温室效应。这一系列连锁反应对气候、环境和人类社会构成了严峻的威胁。

湿地,被誉为“地球之肾”,是地球上生物多样性最丰富、生态功能最独特的生态系统之一。然而,在20世纪中期,人类对湿地的破坏达到了前所未有的程度。为了满足农业生产和城市扩张的需求,许多湿地被大规模填埋或改造成农田、工业用地和住宅区。这种对湿地资源的无序开发导致全球湿地面积急剧减少。据《拉姆萨尔公约》秘书处的统计,自1900年以来,全球湿地面积已减少了64%至71%,这一速度远超森林等其他生态系统的消失速度。

湿地的消失对生物多样性造成了严重打击。湿地生态系统为众多水禽、鱼类、两栖动物和无脊椎动物提供了栖息地和繁衍场所。例如,北美的水禽数量在20世纪中叶因湿地消失而锐减,其中一些物种的种群数量下降了50%以上。澳大利亚的袋鼠岛,由于湿地的破坏,两栖动物物种面临着极大的灭绝风险。在中国,丹顶鹤等珍稀鸟类的栖息地因湿地萎缩而受到威胁,导致种群数量不断下降。

湿地不仅是生物多样性的宝库,还是关键的生态服务提供者。湿地具有出色的水质净化功能,通过物理、化学和生物过程去除水体中的污染物。据估计,湿地每年能够去除全球约20%的氮和磷等营养物质,防止水体富营养化。此外,湿地在洪水调节中扮演着不可或缺的角色。它们像海绵一样吸收过量的降水,减少洪水对下游地区的冲击。美国环保署的一项研究显示,湿地每减少1英亩,洪水损失就可能增加数万美元。

然而,湿地的减少使得这些生态服务功能大大减弱,给人类社会带来了诸多负面影响。以1993年的美国密西西比河大洪水为例,湿地的大量消失被认为是加剧洪水灾害的重要原因之一,造成了超过150亿美元的经济损失和50多人的死亡。在亚洲地区,湿地的破坏使得沿海地区更容易受到台风和海啸的侵袭,增加了自然灾害的风险。

此外,湿地还在气候调节和碳储存方面发挥着重要作用。湿地土壤中的有机物质能够长期储存大量的碳,防止其释放到大气中。据《自然》杂志发表的一项研究,全球湿地储存的碳量约占全球土壤碳储存总量的20%至30%。湿地的消失不仅减少了碳储存能力,还可能释放储存在其中的碳,加剧全球气候变暖。

全球人口的迅猛增长和对粮食需求的激增,使得人类对土地的利用达到了前所未有的强度。然而,这种对土地的过度开垦和不合理利用,正在对地球的土壤资源造成深远而持久的伤害。过度放牧使得草原植被被牲畜过度啃食,无法得到足够的恢复时间,导致植被稀疏和土壤裸露。过度耕种则导致土壤中的有机质和养分被迅速消耗,土壤结构被破坏,肥力大幅下降。与此同时,为了获取木材和开辟更多的耕地,大规模的森林砍伐活动使得土地失去了天然的植被覆盖,进一步加剧了土壤的脆弱性。

这些土地利用方式的综合影响,使得土壤变得极易受到风蚀和水蚀的侵害。在缺乏植被保护的情况下,强风可以轻易地吹走表层的肥沃土壤,形成沙尘暴等极端天气现象。水蚀现象同样严重,暴雨冲刷下,表层土壤被大量冲刷进河流和湖泊,导致泥沙淤积和水体富营养化。据联合国粮食及农业组织(FAO)的统计数据,全球每年约有240亿吨的肥沃土壤因水土流失而丧失,相当于每5秒钟就有一足球场大小的耕地变得不再适合农业生产。

土地荒漠化的面积也在不断扩大,成为全球性环境问题之一。根据联合国防治荒漠化公约(UNCCD)的报告,全球约有三分之一的土地受到荒漠化的影响,涉及超过100个国家和地区,威胁着超过25亿人的生计。在非洲的撒哈拉以南地区,荒漠化导致的土地退化使得粮食产量下降了高达50%,引发了严重的粮食危机和社会动荡。中国的西北地区同样面临着荒漠化的严峻挑战,戈壁沙漠正以每年约3,600平方公里的速度向东南方向扩展,对黄土高原和华北平原的生态安全构成了巨大威胁。

土壤退化和荒漠化不仅对生态环境造成了破坏,对全球粮食安全也构成了严峻的挑战。土壤肥力的下降直接导致农作物产量的减少,粮食供应链面临中断的风险。世界银行的一项研究显示,如果不采取有效的治理措施,土壤退化可能导致到2050年全球粮食产量下降多达12%,这对于预计将达到近100亿人口的全球来说,无疑是雪上加霜。

此外,土地退化还加剧了贫困和社会不平等。许多发展中国家的农民依赖土地生存,当土地不再肥沃,他们失去了主要的生计来源,被迫迁移到城市,形成新的社会问题。联合国环境规划署(UNEP)指出,土地退化每年给全球经济带来的损失高达6.3万亿美元,占全球GDP的约10%。

全球范围内栖息地的丧失和环境污染达到了令人震惊的程度,导致许多物种的数量急剧锐减。工业革命所带来的经济繁荣以环境为代价,工业废水和农业化学品未经处理直接排放,污染了河流和湖泊,造成水生生物的大量死亡。例如,在日本的水俣湾,工厂排放的含有甲基汞的废水导致了著名的“水俣病”事件,数千人中毒,生态系统遭受了不可逆转的损害。

农业领域,为了提高产量,农民大量使用合成化肥和农药。这些化学品通过雨水径流进入水体,导致富营养化现象。湖泊和河流中的藻类疯狂繁殖,消耗了大量氧气,形成了“死区”,鱼类和其他水生生物无法生存。根据联合国环境规划署的数据,全球已有超过400个这样的海洋“死区”,总面积超过24.5万平方公里,相当于英国的国土面积。

空气污染也是一大致命问题。工业燃烧化石燃料产生的二氧化硫和氮氧化物等有害气体在大气中与水汽结合,形成酸雨。酸雨的pH值低至4.0甚至更低,对森林和农作物造成了严重破坏。在欧洲,斯堪的纳维亚半岛的大片森林因酸雨而枯死,土壤中的营养元素被大量流失。加拿大和美国东北部的湖泊中,鱼类因水体酸化而大量死亡。研究显示,酸雨已经导致欧洲和北美地区约50%的湖泊和溪流受到不同程度的酸化影响。

生物多样性的急剧下降打破了生态系统的平衡。物种灭绝的速度比自然背景灭绝率高出了100至1000倍。国际自然保护联盟(IUCN)的红色名录显示,截至20世纪末,已有超过12,000种动植物被列为濒危物种。热带雨林的消失使得许多尚未被科学发现的物种在灭绝前就已消失。生态系统服务功能的削弱,例如授粉、水净化和气候调节,直接影响了人类的福祉和生存基础。

这些环境问题进一步威胁人类的生存和发展。渔业资源的枯竭影响了数以亿计依赖鱼类为蛋白质来源的人口。农作物减产导致粮食价格上涨,加剧了全球饥饿和营养不良问题。环境污染还对人类健康造成了严重危害,世界卫生组织估计,每年有超过1200万人因不良环境因素而过早死亡。

同时,生态系统的退化也削弱了其应对自然灾害的能力。湿地的消失减少了洪水的缓冲区域,导致洪水灾害频发且更为严重。森林的减少使得泥石流和山体滑坡的风险增加,给居住在山区和森林边缘的人口带来了生命和财产的威胁。

环保运动的兴起

在环境问题日益突显的背景下,20世纪中期的社会各界开始对环境保护产生了强烈的意识。1962年,美国海洋生物学家蕾切尔·卡森出版了具有划时代意义的著作——《寂静的春天》。她以深入浅出的语言揭露了农药DDT对生态环境和人类健康的严重危害,描绘了一个因鸟类灭绝而失去鸣唱的春天。

这本书引发了全球范围内的震动,被誉为现代环境运动的起点。公众开始质疑工业化带来的环境代价,媒体广泛报道环境污染事件,环境保护成为社会热议的话题。人们意识到,经济发展不能以牺牲环境为代价,必须寻找可持续的道路。

受此影响,发达国家逐渐认识到自然资本管理的必要性。美国于1970年成立了环境保护署(EPA),并颁布了《清洁空气法》和《清洁水法》,严格限制污染物的排放。其他国家也相继出台了环保政策和法规,加强环境监管和治理。

环保组织在这一时期迅速崛起。绿色和平组织、世界自然基金会(WWF)等国际环保组织积极开展环境保护宣传和行动。他们通过组织抗议、发布报告、倡导政策变革等方式,推动环境保护成为政府和企业的重要议程。

环保运动在随后的几十年里取得了一系列重要成就,对全球环境政策和公众意识产生了深远影响。其中最显著的成果之一是臭氧层保护。1985年,科学家发现南极上空的臭氧层出现了空洞,这一发现震惊了全世界。在环保组织的大力倡导下,国际社会迅速采取行动。1987年,24个国家签署了《蒙特利尔议定书》,承诺逐步淘汰破坏臭氧层的氯氟烃(CFCs)。这一行动被广泛认为是国际环境合作的典范。截至2019年,臭氧层空洞面积已比2000年缩小了约4百万平方公里,相当于印度的面积。这一成就充分展示了全球环境治理的可能性和有效性。

另一个重要成就是濒危物种保护。1973年,《濒危野生动植物种国际贸易公约》(CITES)的签署标志着国际社会开始共同努力保护生物多样性。在各国政府和环保组织的共同努力下,许多濒危物种得到了有效保护。例如,大熊猫的数量从20世纪80年代的不到1,000只增加到2020年的超过1,800只。非洲象的数量也从1995年的约286,000只增加到2016年的约415,000只。这些成功案例不仅挽救了濒危物种,还提高了公众对生物多样性重要性的认识。

环保运动还推动了可再生能源的发展。20世纪70年代的石油危机促使各国开始重视能源多元化,环保组织则大力倡导清洁能源。这些努力逐渐结出硕果。全球可再生能源装机容量从2000年的754吉瓦增长到2020年的2,799吉瓦,增长了271%。其中,太阳能发电容量增长最为迅速,从2000年的1吉瓦增长到2020年的714吉瓦,增长了71,300%。这一转变不仅减少了温室气体排放,还推动了绿色技术创新和就业增长。

在这些成就背后,非政府组织(NGOs)发挥了至关重要的作用。它们通过多种方式影响环境政策和公众行为,成为推动环境保护的重要力量。

首先,NGOs在提高公众环保意识方面功不可没。以世界自然基金会(WWF)为例,其标志性的"地球一小时"活动自2007年开始,已发展成为全球最大的群众性环保活动。2021年,超过190个国家和地区的数亿人参与了这一活动,通过关灯一小时来表达对气候变化的关注。这种大规模的公众参与不仅直接减少了能源消耗,更重要的是培养了公众的环保意识。

其次,NGOs在环境监测和研究方面发挥了重要作用。绿色和平组织经常组织科考队伍,收集第一手的环境数据。例如,2018年绿色和平组织对南极海域的塑料污染进行了调查,发现即使在这个远离人类活动的地区,也存在大量微塑料污染。这些研究成果为制定环境政策提供了重要依据。

第三,NGOs通过法律手段推动环境保护。美国自然资源保护委员会(NRDC)就是这方面的佼佼者。自1970年成立以来,NRDC已经参与了数百起环境诉讼案件。其中最著名的案例之一是1984年对美国环境保护署(EPA)的诉讼,迫使EPA加强对有毒化学品的管控。这一胜诉为美国的有毒物质管理奠定了重要基础。

第四,NGOs在国际环境谈判中扮演了重要角色。在气候变化谈判中,NGOs不仅作为观察员参与会议,还通过组织边会、发布研究报告等方式影响谈判进程。例如,在2015年巴黎气候大会上,由1,000多个NGOs组成的气候行动网络(CAN)发挥了重要作用,推动各国达成了具有里程碑意义的《巴黎协定》。

最后,NGOs通过直接行动引起公众和政府的关注。绿色和平组织的"彩虹勇士号"船只多次阻止捕鲸船作业,成功引起国际社会对商业捕鲸的关注。这些行动虽然有时具有争议性,但确实有效地将环境问题推到了公众视野的中心。